主教室より

主教メッセージ

2023年6月 新主教メッセージ

教区報「あけぼの」2023年6月号巻頭言 新主教メッセージ 「ご挨拶」

4月22日、公会の主教に聖別されました大きな大きなお恵みを感謝し、神さまを賛美いたします。みなさまには、ご臨証ご加祷また沢山のお祝いを賜り有り難うございました。

4月22日、公会の主教に聖別されました大きな大きなお恵みを感謝し、神さまを賛美いたします。みなさまには、ご臨証ご加祷また沢山のお祝いを賜り有り難うございました。

主教按手式約1ヵ月前、北海道北斗市にある厳律シトー会・灯台の聖母トラピスト大修道院で、3日間リトリートの時を過ごし、その後も私は修道士たちの祈りに支えられて立っていられると、根拠もなしに信じています。按手式では、聖公会と他教派の全国の信徒、聖職のみなさんの祈りの力で、この私が保たれているのだと強く確信させられました。これまで、聖餐式の代祷で、首座主教さまや教区主教さまのお名前を読み上げて祈ってきたように、私の名前も同じように唱えていただきますよう切にお願い致します。

さて現在、私たち日本聖公会は重大な地点に立っています。それは、宣教に関わる、伝道教区制導入による教区再編という喫緊の対応を迫られているからです。今回、東北教区が主教選出に至ったのは大きな決断でした。数少ない教役者からの選出です。それ故、各人がその後の牧会で疲労して倒れないような工夫、いわゆるチームミニストリーの確立と、信徒の奉仕をプラスするトータルミニストリーの発展が鍵を握っています。

東日本宣教協働区である東京教区、北関東教区、北海道教区と東北教区の4教区の協働体制の、その前段階となる北海道と東北の2教区間における宣教協働を進めなければなりません。その足がかりとしてすでに、昨年の両教区の教区会で共通の議案「東北教区・北海道教区宣教協働タスクフォース設置の件」を議決して、本年3月から動き始めています。

本協働体の名称は「チーム北国」といいます。チーム北国の会合開催地は1ヵ月毎に札幌と仙台を行き来することにしています。お互いの本拠地に訪ね合うのは、お互いを知るのに適しているでしょう。

両教区が所有してきた信仰の財産、宝、例えば幼稚園や保育園の幼児教育、キリスト教保育を実践してきていること、一個一個の教会間の距離は遠くても信仰で固く結ばれていること、長い辛い厳しい冬をやり過ごし復活の新しいいのちを待つ辛抱強さ等々沢山あります。

加えて、2011年の東日本大震災後は、被災者支援に両教区は人材派遣交流をして協働した実績を共有しています。もちろん全教区協力が今日まで継続しています。被災者との「いっしょに歩こう!」はいつまでも続く教区の重要な宣教の一つです。

過疎化の著しい東北と北海道が、持続可能な教区と教会に変革していくというこれ以上ない困難ではあるけれども、非常に歴史的な使命を私たちは神さまから委託されているのです。私は現在65歳です。チーム北国では、宣教協働区の一つの形の出現を5年後に想定しています。神さまがしつらえたかのようで、私の定年退職の年になります。それまで「私の軛(くびき)は負いやすく、私の荷は軽い」との慰めの言葉に、私は全く頼って参ります。私たちは、北海道教区と東北教区の将来のため一致・協働し祈り続けて行ければ誠に幸せです。

主よ、どうか、我と日本聖公会が行く道を守り導き、主の僕として御心にかないますように アーメン

第9代東北教区主教 主教 フランシス 長谷川 清純

2021年イースターメッセージ「イエス様の眼差し」

新型コロナウイルス感染症が終息に向かう兆しの見えない中、2年目のイースターがめぐってきました。皆様にはいかがお過ごしでしょうか。

自分が他の人にうつしてもいけないし、うつされるのも困る「鬱々とした生活」。3密を避け、フィジカル・ディスタンスを取らねばならないことから生じる「交わりが遮られる生活」。すべては私たち一人ひとりの「自粛生活」にかかっていると言われています。

このような状態の中で、私たちは喜んで主のご復活をお祝いできるのでしょうか。皆で集まってイースター礼拝をお献げできなかった昨年に比べれば、今年はまだましかもしれません。

✠2000年前のご復活日の朝✠

マルコ福音書第16章は、ご復活の朝の出来事について興味深いことを記しています。

「週の初めの日、朝ごく早く、日の出とともに墓に行った」マグダラのマリアたちは、イエス様を葬った墓の入り口で白い衣を着た若者から「あの方は復活なさって」と喜ばしい知らせを告げられます。しかし彼女たちは「震え上がり、正気を失って・・・誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである」(16・1~8)。

この後の10~11節でも、マリアが泣き悲しんでいるイエス様と一緒にいた人々にご復活の事実を知らせても、彼らは信じませんでした。12~13節でも、ご復活のイエス様と出会った二人の弟子が、他の弟子たちにその事実を知らせたけれども、「彼らは二人の言うことも信じなかった」というのです。

✠主は振り向いて✠

皆さんは、ペトロがイエス様のことなど知らないと、三度も否認した物語をご存じのことと思います。ペトロはその前(ルカ22・34)で、イエス様から「あなたは三度、私を知らないと言うだろう」と言われます。その直前には「主よ、ご一緒になら、牢であろうと死であろうと覚悟しております」と大見えを切っていたのですが。しかし、いざとなった時、ペトロはイエス様が言われたように三度も知らないと断言してしまい、鶏が鳴きます(ルカ22・54~60)。

皆さんは、ペトロがイエス様のことなど知らないと、三度も否認した物語をご存じのことと思います。ペトロはその前(ルカ22・34)で、イエス様から「あなたは三度、私を知らないと言うだろう」と言われます。その直前には「主よ、ご一緒になら、牢であろうと死であろうと覚悟しております」と大見えを切っていたのですが。しかし、いざとなった時、ペトロはイエス様が言われたように三度も知らないと断言してしまい、鶏が鳴きます(ルカ22・54~60)。

その直後、61節は「主は振り向いてペトロを見つめられた」と記しています。その時、イエス様はどんな目でペトロを見つめられたのでしょうか。

✠私はあなたのために祈った✠

ご復活の朝、どの弟子たちもイエス様が十字架に死なれたことで希望を失い、おさき真っ暗で鬱々とし、一緒にいても心はバラバラで誰も信じられない、そんな状態でした。

そのような中で、ペトロは一つのことを思い出したのではないでしょうか。それは「振り向いて自分を見つめられたイエスさまの眼差し」です。きっとそれは非難する目つきではなく、優しく暖かい眼差しだったと思います。なぜならイエス様はペトロに「私は信仰がなくならないように、あなたのために祈った。だから、あなたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい(ルカ22・32)」と祈っていてくださったからです。

イエス様はペトロのためだけではなく、すべての弟子たちのために、そして私たち一人ひとりのためにも同じように祈っていてくださいます。

そのように祈り続けてくださる主イエス・キリストのご復活を、ご一緒にお祝いいたしましょう。

教区主教 主教 ヨハネ 吉田 雅人

(あけぼの2021年4月号巻頭言)

2020年イースターメッセージ 「不安と疑いの只中で」

主イエスが復活された日、弟子たちは不安な一日を過ごしていました。夕方、彼らは集まっていた家の戸にしっかりと鍵をかけ、息を潜めて閉じこもっていたのです。彼らは、「ダビデの子にホサナ」と歓呼の内にイエス様をお迎えし、その6日後には「十字架にかけよ」と絶叫した群衆を恐れていたのです。

主イエスが復活された日、弟子たちは不安な一日を過ごしていました。夕方、彼らは集まっていた家の戸にしっかりと鍵をかけ、息を潜めて閉じこもっていたのです。彼らは、「ダビデの子にホサナ」と歓呼の内にイエス様をお迎えし、その6日後には「十字架にかけよ」と絶叫した群衆を恐れていたのです。

その恐れは人間の豹変するありさま、人間のもつ身勝手さに対してであり、人間不信の思いでもありました。しかもそれはユダヤ人に対してだけでなく、イエス様が危機の時、我が身大切のあまり、大事な先生を放り出して蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった、自分自身をも含めた弟子たち一人ひとりに対する不信でもありました。その意味で、彼らは家の扉だけでなく、自分自身の心の扉にもしっかりと鍵をかけ、自分の内側に閉じこもってしまったのです。

このように疑心暗鬼に陥っていた弟子たちの真ん中にイエス様がおいでになって、「あなたがたに平和があるように」とおっしゃっています。普通、私たちはお互いの「不安と疑い」が解消されて後、初めて「主の平和」と言えると思いますが、イエス様は「不安と疑い」の只中に来られ、シャローム、あなたがたに平和があるように」と宣言してくださるのです。

新型コロナウィルスの脅威にさらされている現代社会において、為政者は結果だけを求めているように見えます。結果さえよければ、その過程で起きる不安や疑いは無視されてしまっているように思います。その過程で他の人が苦しもうが、不安になろうが、疑心暗鬼になろうが、全く問題にされません。しかし人間は結果だけで生きているわけではありません。最初から最後までの全ての過程を生きているのです。いやむしろその過程を大切にしながら、苦しみ悩みながら生きているのではないでしょうか。とすればいかに結果がよかろうと、その過程で生じた苦しみや悩み、不安や疑いを帳消しにすることはできないのです。

復活のイエス様は、結果に対して「シャローム」を宣言されるのではなく、その過程の只中においでになり、「あなたがたに平和があるように」と祈ってくださるのです。その過程で生じるありとあらゆる苦しみ、悩み、不安、疑いに対して、「シャローム」と言われ、その只中に生きる私たちの人生を祝福してくださるのです。その只中を生きる私たちと共にいてくださいます。

確かに私たちの人生は、苦しみ、悩み、不安、疑いで満ちています。しかし主が私たちの真ん中に立たれ、私たちと共に歩まれ、「あなたがたに平和があるように」と言われる時、私たちは喜びに満たされるのです。そしてイエス様が「あなたがたを遣わす」と言われる時、あなたは、今あなたが抱えている様々な苦しみや悩みを背負って生きなさい。不安や疑いを持ったあなたそのままの姿で、わたしはあなやをこの世界に派遣する。なぜならあなたは、今のあなたの現実の姿のままで、わたしの「平和」をも携えているからだ。わたしの「平和」を携えている限り、あなたは恐れることはない。

イエス様は、このように私たちに声を掛けてくださっているに違いありません。

教区主教 主教 ヨハネ 吉田雅人

(あけぼの2020年4月号巻頭言)

2020年新年メッセージ「教会を『開くこと』」

昨年の教区会で可決された『宣教方針(ミッション・ステートメント)』の「開くこと」の第1に「教会を地域社会に開きます」とありますが、どうすればよいのでしょうか。

どの教会にも礼拝案内やお知らせ等記した「案内版・看板」があります。またそこには、プロテスタント系の教会にはしばしば見られますが、「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう(マタイ11:28)」という、有名な聖句が掲げられているのをご覧になったことがあると思います。これは人生に疲れている私たちに呼びかけられた、イエス様の招きの言葉でありましょう。

しかしこの聖句は誤解を招きやすい言葉でもあります。と言いますのは、何かしらの重荷を負って歩む人生に疲れている私たちは、「休ませてあげよう」とか「安らぎを得られる」という言葉に、真っ先に目が行ってしまうからです。新約学者の速水敏彦司祭も「この言葉を、私は長い間、イエス様の膝枕で、いや、イエス様の懐の中でぐっすりと眠ることだと理解していました」と、ご著書の『新約聖書 私のアングル』の中で書いておられました。

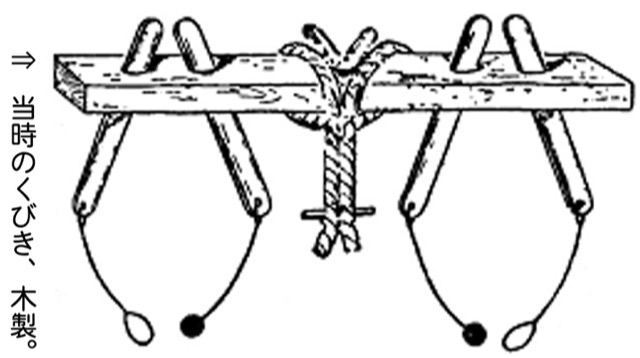

しかし、イエス様の御言葉は「休ませてあげよう」で終わっているのではなく、次の言葉が続いています。「わたしの軛

を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである」。

軛というのは、二頭の牛をつなぐために用いられた道具のことです。イエス様が生きておられたパレスチナでは、牛のサイズをよく計ってから、木で軛を作り、牛の首を痛めないように、丁寧に調整したと言われています。牛の人生がこの軛を負って労働することであるように、私たちもそれぞれ、その人なりの人生の重荷、軛を負って歩んでいます。時には自分の力では負い難い、捨て去ってしまいたいという誘惑に駆られることもあります。そのような時に、「休ませてあげよう」とか「安らぎを得られる」というのは、その軛を取り去られること、束縛や重荷からまったく自由になって、束縛や重荷から気ままに振舞えるようになるということではありません。そうではなく、軛を負いやすくなるということなのです。

軛というのは、二頭の牛をつなぐために用いられた道具のことです。イエス様が生きておられたパレスチナでは、牛のサイズをよく計ってから、木で軛を作り、牛の首を痛めないように、丁寧に調整したと言われています。牛の人生がこの軛を負って労働することであるように、私たちもそれぞれ、その人なりの人生の重荷、軛を負って歩んでいます。時には自分の力では負い難い、捨て去ってしまいたいという誘惑に駆られることもあります。そのような時に、「休ませてあげよう」とか「安らぎを得られる」というのは、その軛を取り去られること、束縛や重荷からまったく自由になって、束縛や重荷から気ままに振舞えるようになるということではありません。そうではなく、軛を負いやすくなるということなのです。

先にも言いましたように、軛は二頭の牛をつなぐために用いる道具です。私たちの負う軛のもう一方には、イエス様が同じ軛を負ってくださるのです。二頭の牛がひとつの軛につながれて、共に重荷を負い合ったように、イエス様が共に、私たちの軛をも負ってくださるのです。

教会を地域社会に開く時、きっといろんな方が訪ねてこられると思いますし。その中にはきっと「教会に来て安らぎを得たい」と願っている方もおられると思います。その時、私たちの教会が単なる仲良しグループなのか、イエス様の教会なのかが試されるような気がします。

私たち一人ひとりが「自分自身の重荷」と共に「他者の重荷」の一部でも担おうとする時、必ずイエス様がその両方を負ってくださることを信じて、教会を「開いて」行きたいと思います。

教区主教 主教 ヨハネ 吉田 雅人

(あけぼの2020年2月号巻頭言)

2019年イースターメッセージ「ここにはおられない」

主イエス・キリストのご復活をお祝いいたします。

イエス様の復活の最初の証人に選ばられたのは、マグダラのマリアを初めとする3人の女性でした。イエス様は安息日が始まる直前に十字架で死なれたために、本格的なお葬式の準備ができませんでした。そこで彼女たちは、埋葬の準備のためにご遺体に塗る香料を買って、アリマタヤのヨセフの墓まで行ったのです。彼女たちの心配は、墓の入り口をふさいでいる大きな石を、誰が取り除けてくれるだろうかということでした。彼女たちは自分たちのしなければならないことに心を集中することで、イエス様が死なれた悲しみを忘れ、傷ついた心を癒そうとしたのです。

彼女たちが墓に着いた時、心配していた大きな石は除かれていました。中に入ると、イエス様のご遺体はなく、その空虚な墓の中で、彼女たちは白い衣を着た若者に出会います。その若者(たぶん天使)は、「イエス様は復活なさって、ここにはおられない。弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる』」と告げたのです。そう言われても、「イエス様は復活なさって、ここにはおられない。ガリラヤでお目にかかれる」と言われても、彼女たちはその言葉の意味が理解できませんでした。

彼女たちが墓に着いた時、心配していた大きな石は除かれていました。中に入ると、イエス様のご遺体はなく、その空虚な墓の中で、彼女たちは白い衣を着た若者に出会います。その若者(たぶん天使)は、「イエス様は復活なさって、ここにはおられない。弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる』」と告げたのです。そう言われても、「イエス様は復活なさって、ここにはおられない。ガリラヤでお目にかかれる」と言われても、彼女たちはその言葉の意味が理解できませんでした。

むしろ「ここにはおられない」という悲しい言葉、絶望の言葉、希望のひとかけらもない言葉だけが耳に入ってきたのでしょう。彼女たちにできることは、半狂乱になって墓から逃げ去ることだけでした。

天使は「弟子たちとペトロに告げなさい」と言ったのですが、その言葉も耳に入らなかったのです。

マルコ福音書はここで終わっています。それ以外の福音書では、ご復活のイエス様が「あなたがたに平和があるように」とか「弟子たちは主を見て喜んだ」といった表現がありますが、マルコはイエス様が復活されたという事実だけを述べています。それは私たちにとっては頭では理解できない事柄です。

ここで大切なことは、「イエス様は復活なさって、ここにはおられない。ガリラヤでお目にかかれる」と天使が告げたことです。十字架に死なれたイエス様はエルサレムにはおられないけれども、ガリラヤでお目にかかれる。死んだイエス様にはお目にかかれないけれども、復活されたイエス様には別のところでお目にかかれる、という点なのです。

別のところ、それはガリラヤでありローマであり、この東北の地でも、ご復活のイエス様にお目にかかれるのです。私たちが「主イエス・キリストよ、おいでください。弟子たちの中に立ち、復活のみ姿を現されたように、私たちのうちにもお臨みください。」と心を合わせて祈る時、イエス様は私たちにもご復活のみ姿を現してくださるのです。

ご復活のイエス様に目を注ぎ、心を向け、出会う時、私たちの心は大きな喜びで満たされます。イエス様のご復活を喜ぶ私たちの大きな喜びを、感謝の思いを、理屈ではなく私たちの生活を通して、この地に住んでおられる多くの人々に告げ知らせ、分かち合っていきたい、私たちの生活を通して人々に示していきたいと思います。

主教 ヨハネ 吉田 雅人

(あけぼの2019年5月号巻頭言)