教区報

主教コラム - 礼拝堂探検隊の記事

礼拝堂探検隊 第16回「聖卓・祭壇」

「聖卓・祭壇」は御言葉と共に私達の信仰生活の中心です。

「聖卓・祭壇」は御言葉と共に私達の信仰生活の中心です。

初代の教父達は「聖卓」と「祭壇」という言葉を区別なく用いていますから、祭壇=主の食卓として理解していたのでしょう。

初代教会では木製の食卓を囲んで礼拝が行われていました。4世紀頃になると殉教者の墓の上で聖餐を行うようになったことから、石造の祭壇が始まったようです。その中に殉教者の遺物(聖遺物)を納める習慣も起こります。

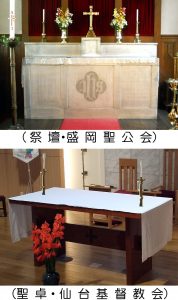

中世に聖餐の犠牲的側面が強調されるようになると、食卓というより棺のような箱形のものとなっていきます。礼拝堂建築様式の変化や、神の超越性と絶対性が強調されるようになると、聖卓を囲むよりも、祭壇を堂内正面東奥に一段と高く据えて、神の尊い御座と御臨在を表わすようになりました。

中世に聖餐の犠牲的側面が強調されるようになると、食卓というより棺のような箱形のものとなっていきます。礼拝堂建築様式の変化や、神の超越性と絶対性が強調されるようになると、聖卓を囲むよりも、祭壇を堂内正面東奥に一段と高く据えて、神の尊い御座と御臨在を表わすようになりました。

しかし祭壇は私達のために犠牲となってくださった主キリストの御体をも表わしています。ですから祭壇の上面中央と四隅に、五つの十字架が刻まれているのは、主が十字架につけられた時の、御手・御足・御脇の傷を象徴しているのです。従って私達が聖堂に出入りするとき、また祭壇の前を通るとき、これに向かって敬意を表するのは、祭壇がこのような意味を持っているからです。

近年の礼拝改革によって、司祭と会衆が向かい合う対面聖餐式が主流になってきました。主の御体であり主の食卓である「祭壇・聖卓」を、皆で囲んで礼拝を献げます。これは単に初代教会の礼拝の回復というだけでなく、主イエスを私達の生活の中心に置くことを象徴しているのです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第1回 「掲示板」

今月から主教コラム「ほそ道から」は、ちょっと寄り道したいと思います。題して「礼拝堂探検隊」。礼拝堂には様々な物があり、それぞれに意味を持っています。それを少しずつ調べてみようと思います。

今月から主教コラム「ほそ道から」は、ちょっと寄り道したいと思います。題して「礼拝堂探検隊」。礼拝堂には様々な物があり、それぞれに意味を持っています。それを少しずつ調べてみようと思います。

教会の扉を開けて玄関ホールに入りますと、その真正面(教会によって設置場所は異なりますが)に見えるのが、第1回で取り上げる「掲示板」です。

ところがほとんどの皆さんは、玄関ホールに入った途端、掲示板に目を向けることなく、ご自分のなさねばならないことをされます。すなわち「礼拝出席簿」にご自分の名前を書く。その後の順序は人によって異なりますが、週報棚からご自分の週報類を取る、机の上の配布物を手に持つ、祈祷書や聖歌集などの礼拝用書を持つ、などです。

そして、ホールにいるアッシャーの方や信徒の方とあいさつを交わしてから、聖堂内に入られるはずです。中には食事当番のために、脇目も振らずに台所に直行される方もおられるかもしれません。

このように、私たちの教会の中で、目立たずひっそりと玄関ホールの片隅に佇んでいるのが「掲示板」なのです。

ところで「掲示板」は聖堂に必ず備え付けなければならないものではありません。掲示板は教会法ではなく「宗教法人法」というこの世の法律によって設置が義務付けられているもので、聖堂でなく教会事務所にあっても良いのです。けれどもこれは教会が信徒や関係者の方々に公式にお知らせする公文書を10日間掲示する道具なので、みんなの目に一番触れる所が良いということになります。

ところで「掲示板」は聖堂に必ず備え付けなければならないものではありません。掲示板は教会法ではなく「宗教法人法」というこの世の法律によって設置が義務付けられているもので、聖堂でなく教会事務所にあっても良いのです。けれどもこれは教会が信徒や関係者の方々に公式にお知らせする公文書を10日間掲示する道具なので、みんなの目に一番触れる所が良いということになります。

教会の総会や委員選挙の公示・公告、教区から出された公示(教区会・聖職按手・人事異動など)、教区事務所だよりや献金依頼のポスターなど、あらゆる公のお知らせがここに掲示されます。

掲示板には「十字架」のような霊的な意味はありませんが、私たちが教会生活を送る上で大切な道具なのです。チラッと見て下さい。

教区主教 あけぼの2019年6月号

礼拝堂探検隊 第17回「祭壇布」

今回は「聖卓・祭壇」にかけられている布についてです。

今回は「聖卓・祭壇」にかけられている布についてです。

例えば主教座聖堂(仙台基督教会)の聖卓には三枚の布が掛けられています。一番上は綿のえんじ色で、その下は白麻布、一番下、聖卓の上には白布です。

一番上の布は「ダストカバー」または「プロテクター」と言います。「塵よけ布」で、聖卓やその上に掛けられている白麻布に埃がかかることを防ぐためのものです。色の指定はなく、緑やグレーのものもあります。聖餐式の時にはこの布を外します。

その下の布は「フェア・リネン・クロス」と言い、上質薄手の白色麻布でできています。聖卓の幅と同じで、聖卓の両脇から40㎝程度垂らします。聖卓上面にあたる所には祭壇と同じく五つの十字架が刺繍されています。この布は主が葬られた時に御体を包んだ、亜麻布を象徴しているのです。

祭壇の場合は、伝統的にフェア・リネン・クロスの下に「フロンタル」と呼ばれる、教会暦の色にあわせた飾布を祭壇の前にかけ、その下には祭壇の湿気を防ぎ、万一聖血をこぼしても祭壇までとどくことを防ぐためにワックスを塗った「シアー・クロス(蝋引き麻布)」を敷きました。しかし、聖卓の場合には「フェア・リネン・クロス」だけを敷くことが多いようです。主教座聖堂では、シアー・クロス代わりに、綿布を敷いています。

祭壇の場合は、伝統的にフェア・リネン・クロスの下に「フロンタル」と呼ばれる、教会暦の色にあわせた飾布を祭壇の前にかけ、その下には祭壇の湿気を防ぎ、万一聖血をこぼしても祭壇までとどくことを防ぐためにワックスを塗った「シアー・クロス(蝋引き麻布)」を敷きました。しかし、聖卓の場合には「フェア・リネン・クロス」だけを敷くことが多いようです。主教座聖堂では、シアー・クロス代わりに、綿布を敷いています。

さて、これらの布が年に一度だけ取り除かれるのをご存知ですか。聖木曜日夕の聖餐式終了後から聖土曜日夕の礼拝の前までの間、布を外して聖卓(祭壇)を剥き出しにします。主の十字架の死を黙想するためです。

(教区主教)