教区報

主教コラム - 礼拝堂探検隊の記事

礼拝堂探検隊 第19回「ろうそく消し」

今回は、祭壇周りで使うものですが、あまり目立たないものについて調べました。その名も英語でイクスティングウィシャー(extinguisher)と言います。なんだか舌をかみそうな名前ですが、早い話はろうそくを消すための道具です。ある辞書では「(帽子形の)ろうそく消し・消灯器・消火器」と訳されていました。このイクスティングウィッシュというのは「火・明りなどを消す」という意味で、そのものズバリの名前なんですね。

もっとも、ろうそくを消すためだけではなく、ろうそくを灯すための灯心が先端に組み込まれ、機能的に作られていますから、「ろうそく消し」という名称は正確ではないかもしれませんね。

かつてはろうそくが祭壇の高い所に6本も置かれていたため、それを灯したり消すための長い柄がついています。ろうそくは祭壇に向かって右側のもの(6本以上ある時は中央から)から順次火を灯し、消す時には逆に左側(外から内へ)消していきます。これは世を照らす光がキリストの象徴である十字架から出るということを現しています。

さてこの道具は普通ベストリーか聖所奥の脇の方に置いてありので、あまり目立ちません。辞書によると、イクスティングウィッシュ フェイス(extinguish faith)というと「信仰を失わせる」という意味になってしまいますから、やはり目立たない方がよいようです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第4回「洗礼盤-③」

八角形の洗礼盤は5世紀頃、円形の洗礼盤は14世紀頃から始まったのですが、それ以前はどんな形だったのでしょうか。

八角形の洗礼盤は5世紀頃、円形の洗礼盤は14世紀頃から始まったのですが、それ以前はどんな形だったのでしょうか。

イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったのはヨルダン川でしたから、最初期は川や泉など、流れる水のある所だったようです。しかし教会の側に常に川があったわけではありませんから、3世紀頃には長方形の洗礼槽が現れました。水の深さは腰の少し下か、あるいは足首を洗う程度だったようです。

祈祷書81頁をみますと「司式者は・・・父と、子と、聖霊のみ名を唱えるごとに志願者を水に入れるか、またはその頭に水を注ぐ」とされています。この「水に入れる」洗礼方法を「浸礼」と言い、「頭に水を注ぐ」方法を「滴礼」と言います。「滴礼」も2世紀前後にはすでに行われていたようです。

「滴礼」の場合は、今まで紹介してきたような洗礼盤で十分なのですが、「浸礼」となるとそれなりの大きさの洗礼槽が必要となります。ロンドンのランベス・パレス南側にある旧ランベス聖マリア教会(現在は庭園博物館)の搭の半地下部分は、1900年頃に浸礼が行える洗礼堂に改修されたそうで、英国国教会でも二例しかないそうです。

海外聖公会はともかく、日本聖公会ではほとんど見ることができない、浸礼を行える洗礼槽が、山形聖ペテロ教会にあります。洗礼盤が置かれている洗礼堂のカーペットをめくると、その下にひっそりと存在しています。写真の左が洗礼槽で縦105㎝・横52㎝・深さ90㎝。内側はトタン板張りになっており、右奥に大きな木の栓があります。右側は司式者が立つ場所です。

海外聖公会はともかく、日本聖公会ではほとんど見ることができない、浸礼を行える洗礼槽が、山形聖ペテロ教会にあります。洗礼盤が置かれている洗礼堂のカーペットをめくると、その下にひっそりと存在しています。写真の左が洗礼槽で縦105㎝・横52㎝・深さ90㎝。内側はトタン板張りになっており、右奥に大きな木の栓があります。右側は司式者が立つ場所です。

この聖堂は1910年にガーディナーの指導でW・スマート執事によって建てられたものですが、その意味でも貴重な建物だと言えるでしょう。

教区主教

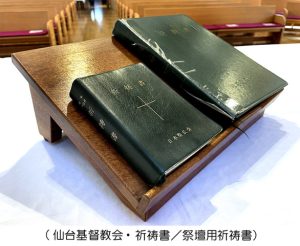

礼拝堂探検隊 第20回「祈祷書」

今回は「祭壇用祈祷書」です。とはいっても皆さんがお使いの祈祷書と中身は同じで大きいだけですが。

祈祷書は英語でThe Book of Common Prayer(ザ ブック オブ コモン プレイヤー)と言い、「共同の祈りのための本」という意味です。お祈りや礼拝式文が文書化されるのは3世紀になってからのようですが、今の祈祷書のように一冊本ではなく、礼拝の種類ごとに様々なものがありました。

例えば、中世には聖餐式と堅信式を同時に行う時には最低でも「ミサ典書」と「司教用定式書」が必要でした。ですから礼拝によって聖職は何種類もの礼拝書を操らねばならず、また当時の礼拝用書は非常に高価で、信徒用のものはなかったようです。

しかし宗教改革は信徒を、聖職が執り行う「聖なるドラマ」の観客から、聖職と共に礼拝を献げる者に変えました。また活版印刷術の発明は書物の大量出版と低価格化を実現しました。

しかし宗教改革は信徒を、聖職が執り行う「聖なるドラマ」の観客から、聖職と共に礼拝を献げる者に変えました。また活版印刷術の発明は書物の大量出版と低価格化を実現しました。

1549年、英国聖公会大主教T・クランマーは中世の諸礼拝式文を一冊の本にまとめました。それが約470年にわたって、世界の諸聖公会で用いられている祈祷書の最初のものです。

クランマーは祈祷書作成にあたって、①複雑な礼拝を単純化する、②会衆が積極的に参加できる礼拝、③自国語による礼拝、④初代教会の慣習の回復、⑤聖書に基づいた礼拝用書にする、の5点を大切にしました。

祈祷書は時代の中で何度も改訂されてきましたが、このクランマーの基本方針は忠実に守られています。私たちは至宝の祈り集である祈祷書を大切にし、信仰生活を送りたいと思います。

(教区主教)