教区報

主教コラム - 礼拝堂探検隊の記事

礼拝堂探検隊 第9回「聖歌表示板」

チャンセルに上がる前に目に入るのは「聖歌表示板」。この正式名称は分かりませんが、その日の礼拝で歌う聖歌の番号を知らせる道具です。形は教会によってさまざま、最新式では電光掲示板式のものもあります。

聖歌番号を知らせるという意味では、別になくてもよいかも知れません。聖歌番号は週報に印刷してありますし、歌う直前には司式者やサーバーが番号を告げるのですから。

しかし教会は目の不自由な方、耳の不自由な方にも開かれています。高齢の信徒の方々が増えるにつれて、今の聖歌集では重過ぎるという声もありますし、アナウンスの声が聞こえにくくなったという方もおられるでしょう。

そこで教会によっては、パソコンとプロジェクターなどを用意して、少しでも見やすくなるような工夫をしているところもあります。また一人一人の人に音が聞こえるように、会衆席に小さな個人用スピーカーを着けているところもあるそうです。あるいは手話通訳者がおられる所もあります。「聖歌表示板」はその中でも、最も古くから愛用されている「会衆をサポートする道具」なのかもしれません。

それともう一つ、この表示板は聖歌番号だけでなく、その主日の名称も示しています。これは今がどのような時(神様の時―カイロス)かを知らせているのです。

いずれにせよ、福音はすべての人に開かれています。神様はすべての人に福音がとどくことを望んでおられます。そのために私たちのできること、神様の宣教の業に奉仕できることを見出していきたいものです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第25回「聖櫃/タバナクル」

前回、聖所灯についてお話しました時に「聖櫃」という言葉を用いました。これは「せいひつ」と読み、英語ではタバナクルと言います。聖別されたパン(聖体)を入れた容器(ピックスやシボリウム)を安置するための箱状の器です。聖別されたワインや聖油を入れることもあります。

タバナクルという言葉はラテン語のtabernaculum(テント/幕屋)に由来し、礼拝堂内の様々な天蓋付きの構造物の呼び名でしたが、特に祭壇の中央に置かれる箱に適用されるようになり、16世紀以降、保存聖体(reserved sacra-ment)を安置する箱のことを指すようになりました。

タバナクルという言葉はラテン語のtabernaculum(テント/幕屋)に由来し、礼拝堂内の様々な天蓋付きの構造物の呼び名でしたが、特に祭壇の中央に置かれる箱に適用されるようになり、16世紀以降、保存聖体(reserved sacra-ment)を安置する箱のことを指すようになりました。

英国聖公会では保存聖体を用いて病床聖餐を行う聖職と、その慣習は聖書的でないとして認めない聖職がいました。しかし19世紀半ばから始まった「オックスフォード運動」以降、このような聖体保存は一般的になったようです。

日本聖公会では『1959年祈祷書』で、病者にあらかじめ「聖別された聖品」を奉持して授けることが認められました。そして2011年の「み言葉の礼拝と陪餐」式文の認可に伴い、司祭不在の主日礼拝で保存聖体を用いて礼拝することが認められました。

タバナクルは一般的には木で作られますが、金属製でもかまわず、その場合にはポプラや杉で内張をするようです。また設置場所も弘前のように主祭壇の上か、仙台のように至聖所内の壁に取り付けることもあります。

タバナクルは一般的には木で作られますが、金属製でもかまわず、その場合にはポプラや杉で内張をするようです。また設置場所も弘前のように主祭壇の上か、仙台のように至聖所内の壁に取り付けることもあります。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第10回「オルガン-①」

今回は「オルガン」です。会衆席の後に置かれている教会も多いと思いますが、仙台基督教会では会衆席の一番前に置かれています。またオルガンには様々な種類(パイプ・オルガン、リード・オルガン、電子オルガン等)がありますが、東北教区では先代の主教座聖堂に小型のパイプ・オルガンが設置されていたことを覚えておられる方も多いと思います。

パイプ・オルガンの歴史は古く、人類が誕生した時から既に類似の楽器の存在が認められるそうです。オルガンの語源はギリシャ語の「オルガノン」で「道具・器官」という意味でしたが、次第に楽器一般を指し、ついには「オルガン」そのものを指すようになりました。

パイプ・オルガンの歴史は古く、人類が誕生した時から既に類似の楽器の存在が認められるそうです。オルガンの語源はギリシャ語の「オルガノン」で「道具・器官」という意味でしたが、次第に楽器一般を指し、ついには「オルガン」そのものを指すようになりました。

西方教会におけるその最も古い記録は、フランク王国のピピン(8世紀・カール大帝の父)にビザンチン帝国から寄贈されたというものだそうです。英国のウインチェスター大聖堂に巨大なオルガンが設置されたという記録もあり、修道院の聖務日課(聖公会では「聖務時祷」と呼ぶ1日8回行われていた礼拝)を歌う練習に使われていました。そして時代を経るに従って複雑精巧になり、様々な音色を演奏できるようになりました。

16世紀には各国の教会に、各々の礼拝にふさわしいオルガンが設置されました。宗教改革で会衆が積極的に礼拝に参加するようになりますと、賛美歌・聖歌の伴奏として、また礼拝の前奏・後奏に用いられ、J・S・バッハでその頂点を極めることになったのです。〈つづく〉

(教区主教)

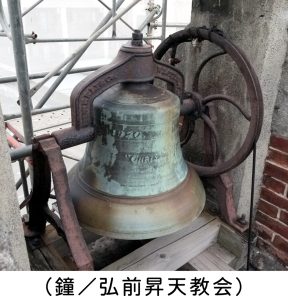

礼拝堂探検隊 第26回「鐘」

皆さんはジャン・フランソワ・ミレーが描いた「晩鐘」という絵をご存じだと思います。

皆さんはジャン・フランソワ・ミレーが描いた「晩鐘」という絵をご存じだと思います。

夕暮れ時の畑で働いていた夫婦が、農作業の手を止めて祈っている絵です。遠く絵の右上の方に教会か修道院の塔が見えます。恐らく夕方のアンジェラスの鐘にあわせて祈りを献げているのでしょうね。

礼拝堂に鐘を設置するようになったのは400年頃のノラのパウリーヌス(司教、貧しい人々に尽くした)によるものだと言われていましたが、585年頃トゥールのグレゴリウス司教が献げたものだそうです。

英国における最初の鐘は、680年頃にイタリアから持ち込まれ、八世紀にトルケトゥル修道院長がクロウランド修道院に7つの鐘を贈ったという記録があるそうです。9世紀以降、鐘は鐘楼に吊るされるようになり、修道院での使用が一般的になりました。

このような鐘の歴史からもわかるように、鐘の働きは礼拝の前に鳴らして人々を礼拝に招き入れることや、修道院や教会で定時の礼拝(修道院の三時間ごとの聖務時祷)の時に鳴らすことで、地域における時計の役割を持ったのです。

このような鐘の歴史からもわかるように、鐘の働きは礼拝の前に鳴らして人々を礼拝に招き入れることや、修道院や教会で定時の礼拝(修道院の三時間ごとの聖務時祷)の時に鳴らすことで、地域における時計の役割を持ったのです。

では、何回鐘を鳴らせばよいのでしょうか。アンジェラスの鐘は、聖ヨハネ修士会では3+3+3+11回、神愛修女会では3+3+3+12回でしたが、調べてみると3+3+3+9回でよいそうです。また葬送式の出棺時にも鳴らすことがあります。こちらはイエス様の逝去年齢にあわせて33点鍾という教会もあれば、逝去された方の年齢だけ鳴らすという教会もありました。

いずれにしても心を込めて人々にイエス様の愛を知らせることが大切なのでしょうね。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第11回「オルガン-②」

16世紀に頂点を極めたパイプ・オルガンは、ピューリタン(清教徒)革命が起こった17世紀半ばの英国で、受難の時代を迎えます。

ピューリタンは、王制と共に主教制・祈祷書による礼拝を廃止し、ステンドグラスや石造りの祭壇、祭服・祭具と共に数多くのオルガンを破壊しました。オルガンは真の信仰にとって有害だと考えたからです。その後、ピューリタン革命は20年で挫折し、それに伴って17世紀後半には、再び教会でパイプ・オルガンの音色が響き渡りました。

東北教区の多くの教会で用いられているオルガンは「リード・オルガン」です。写真は弘前昇天教会にある米国のB. SHONINGER(B・ショニンガー)社製オルガンで、1882年頃のものです。19世紀半ばにフランスで実用化されたこの種のオルガンは、しばしば「足踏みオルガン」と呼ばれています。美しい音を出すためには、ペダルをゆっくり、深く、音が揺れないよう交互に踏むことが大切だそうです。

東北教区の多くの教会で用いられているオルガンは「リード・オルガン」です。写真は弘前昇天教会にある米国のB. SHONINGER(B・ショニンガー)社製オルガンで、1882年頃のものです。19世紀半ばにフランスで実用化されたこの種のオルガンは、しばしば「足踏みオルガン」と呼ばれています。美しい音を出すためには、ペダルをゆっくり、深く、音が揺れないよう交互に踏むことが大切だそうです。

オルガンは、私たちが心から神様を賛美する礼拝に奉仕するためにあります。また私たちの心を静かに落ち着かせ、あるいは元気づける役割りもあります。時々、礼拝堂の正面に巨大なパイプが鎮座している教会を見かけることがありますが、主役はあくまでも神様であり、準主役はその神様に感謝賛美を献げる私たちの心なのです。その意味では私たちもオルガンも、共に神様に仕える存在であることを心に留めたいと思います。

(教区主教)

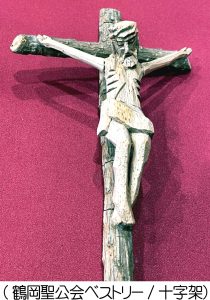

礼拝堂探検隊 第27回「十字架」

礼拝堂の内外にある様々なものを調べてきた探検隊も、とうとう最終回になりました。

そこで今回は教会がここに在ることを示し、また礼拝堂の正面にある十字架について調べてみました。十字架はキリスト教信仰を表す最も普遍的なシンボルであり、私たちの信仰の根源でもあります。

十字架が公認されたのは、三一三年のミラノ勅令によって行列用十字架の使用が許可されたことにあります。六世紀にはシリアで祭壇用十字架が用いられるようになりましたが、西方教会で祭壇上に十字架が置かれるのは十一世紀に入ってからだそうです。

一方、苦難のキリスト像がついた十字架が出てくるのはかなり後で、ローマの地下墓地(カタコンブ)はもちろん、五世紀のラヴェンナのモザイクにも見当たらないそうです。と言いますのは、初期のキリスト者は、キリストの十字架刑を苦難としてではなく、ご復活の喜び、死に対する勝利のしるしとして捉えていたため、十字架に架けられた写実的なキリスト像には抵抗があったそうです。

ですから十字架上のキリスト像もマイターのような冠をかぶり、コロビウム(ローマ時代の下着)にチャズブルを着け、目を開いて、手もまっすぐ横に伸ばしています(鉛山聖救主礼拝堂の十字架)。

写真のような苦難のキリスト像が現れたのは、フランシスコ会の働きにより、受難の信仰が大きく発展した一二世紀から一三世紀にかけてだそうです。

写真のような苦難のキリスト像が現れたのは、フランシスコ会の働きにより、受難の信仰が大きく発展した一二世紀から一三世紀にかけてだそうです。

苦難の十字架にせよ、栄光の十字架にせよ、私たちは十字架を仰ぐことで、イエス様の愛をしっかりと感じていきたいと思います。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第12回「クワイアー-①」

『あけぼの3月号』でチャンセル(chancel 内陣)についてお話しましたが、その中に入る前に「聖書台・説教壇」「聖歌表示板」「オルガン」と寄り道をしていました。

『あけぼの3月号』でチャンセル(chancel 内陣)についてお話しましたが、その中に入る前に「聖書台・説教壇」「聖歌表示板」「オルガン」と寄り道をしていました。

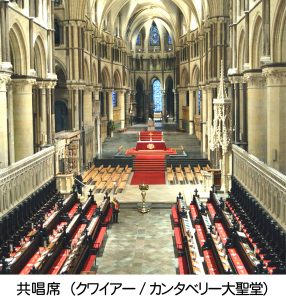

ということで、やっとチャンセルの中に入った今回は、「クワイアー」です。こう書きますと、「エッ、聖歌隊も礼拝堂の一部なのですか」と言われそうですが、写真の弘前昇天教会で言えば、コミュニオンレール手前の両側にある、普段は朝夕の礼拝時に司式者と補式者が座る席のことを「クワイアーchoir」と呼び、日本語では「共唱席」と訳します。

中世後期のイングランドの聖堂は、会衆席(ネイブ)と聖所(チャンセル)はスクリーンと呼ばれる石造りまたは木製の壁で仕切られていました。カンタベリー大聖堂は、大きな階段を上ると、がっしりとした石造りのスクリーンがあり、その上には、立派なパイプオルガンがのっています。また、私が訪ねたことのあるオックスフォード郊外のカデスデン村にある諸聖徒教会(12世紀の建築)も鉄格子のスクリーンがありました。

中世後期のイングランドの聖堂は、会衆席(ネイブ)と聖所(チャンセル)はスクリーンと呼ばれる石造りまたは木製の壁で仕切られていました。カンタベリー大聖堂は、大きな階段を上ると、がっしりとした石造りのスクリーンがあり、その上には、立派なパイプオルガンがのっています。また、私が訪ねたことのあるオックスフォード郊外のカデスデン村にある諸聖徒教会(12世紀の建築)も鉄格子のスクリーンがありました。

スクリーンの内部は通常二つの部分に区切られています。一番奥(東端部。コミュニオン・レールの内側。サンクチュアリー・至聖所)には主祭壇があり、文語祈祷書までは、司祭または主教が聖餐式を執行していました。

日本聖公会では第7回(3月号)にも書きましたように、スクリーンのある教会は限られていますが、これを抜けて入った「クワイアー」にはどのような役割があるのでしょうか。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第13回「クワイアー-②」

チャンセルを入ってすぐの「共唱席・クワイアーChoir」は、もともとは共同体の構成員(修道士や聖職団)が二つに別れて向かい合わせに座っていました。そこで詩編を交互に唱えたり(そのことを共唱すると言う)、朝夕の礼拝やミサが行われたのです。そこは日々の礼拝の場であり、共同体全体が「聖歌隊・クワイアー」でありました。写真はカンベリー大聖堂のクワイアーですが、ここではQuireと綴ります。

チャンセルを入ってすぐの「共唱席・クワイアーChoir」は、もともとは共同体の構成員(修道士や聖職団)が二つに別れて向かい合わせに座っていました。そこで詩編を交互に唱えたり(そのことを共唱すると言う)、朝夕の礼拝やミサが行われたのです。そこは日々の礼拝の場であり、共同体全体が「聖歌隊・クワイアー」でありました。写真はカンベリー大聖堂のクワイアーですが、ここではQuireと綴ります。

中世では共唱席に着席順序があり、後列に上位者が座りました。また祭壇に向かって右側の会衆席よりの位置が共同体の長や司式者の席で、反対側は次席者の席でした。ですから現在の教会で司式者や補式者、聖歌隊がそこに位置するのは、伝統的な「共唱席・クワイアーQuire」の用い方ということになります。

中世では共唱席に着席順序があり、後列に上位者が座りました。また祭壇に向かって右側の会衆席よりの位置が共同体の長や司式者の席で、反対側は次席者の席でした。ですから現在の教会で司式者や補式者、聖歌隊がそこに位置するのは、伝統的な「共唱席・クワイアーQuire」の用い方ということになります。

しかし、スクリーン(壁)で会衆席と聖歌隊席を区切るという中世の礼拝堂構造は、会衆と聖職団を分断し、聖歌隊を専門家化することによって、会衆が礼拝に参加することから遠ざけ、聖なるドラマ(ミサ)の観客にしてしまったのです。

現在における「共唱席」の意味は何でしょうか。私は「共に―心を合わせて―唱える」、「共に―心を神様に向けて―唱える」ということではないかと思います。司式者団も、聖歌隊も、会衆も、それぞれが礼拝における役割を果たしながら、共に心を合わせ、心を神様に向けて、祈りを献げ唱える者でありたいと思います。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第14回「聖所と至聖所」

聖所(Chan-cel チャンセル)は会衆席から3段高くなった場所で、聖職が朝夕の礼拝を行う席や、昨年の11月号と12月号でお話しましたクワイアー(共唱席)があり、近年では聖卓が置かれています。

聖所(Chan-cel チャンセル)は会衆席から3段高くなった場所で、聖職が朝夕の礼拝を行う席や、昨年の11月号と12月号でお話しましたクワイアー(共唱席)があり、近年では聖卓が置かれています。

その奥、1段高くなった場所は、至聖所(Sanctuary サンクチュアリー)と呼ばれています。至聖所には祭壇(Alter オールター)が置いてあり、伝統的には聖職と祭壇奉仕者のみが入ることができるとされていました。聖所と至聖所を区分するために、祭壇の周囲がコミュニオン・レール(Communion rail 陪餐柵)で囲まれている教会が多いようです。これが写真のように一直線になっていたり、あるいはレールではなく長い座布団等が敷いてある教会もありますし、最近ではそういったもの自体をなくした教会も増えています。

その奥、1段高くなった場所は、至聖所(Sanctuary サンクチュアリー)と呼ばれています。至聖所には祭壇(Alter オールター)が置いてあり、伝統的には聖職と祭壇奉仕者のみが入ることができるとされていました。聖所と至聖所を区分するために、祭壇の周囲がコミュニオン・レール(Communion rail 陪餐柵)で囲まれている教会が多いようです。これが写真のように一直線になっていたり、あるいはレールではなく長い座布団等が敷いてある教会もありますし、最近ではそういったもの自体をなくした教会も増えています。

と言いますのは、聖所とか至聖所という区分は、エルサレム神殿の構造と関係があるようで、たとえば東方教会の場合は、至聖所は完全に飾り壁などで仕切られ、会衆席からは一切見えない構造をしています。と言いますのは聖餐は機密(Mythterion ミステリオン)だという理由からのようです。しかし、私たちの聖公会は、このミステリオン(聖体機密)を聖餐式と呼び、感謝の祭り(Holy Eucharist ホーリー ユーカリスト)、あるいは聖なる交わり(Holy communion ホーリー コミュニオン)として位置付けています。その意味においては会衆と聖餐が執行される場は、何の仕切りもないほうが望ましいと言えるでしょう。

もっとも、ひざまずいて陪餐される高齢者の多い教会では、コミュニオン・レールに頼って立ち上がると言う効能もありますから、今までなかったのに、新たに取り付けた教会もあります。(教区主教)

礼拝堂探検隊 第15回「復活のろうそく」

復活日前夕の礼拝(復活徹宵祭)から説教壇の隣(聖所の北側)に、「復活のろうそく(パスカル・キャンドル Paschal Candle)」と言う、大きなろうそくが置かれます。

復活日前夕の礼拝(復活徹宵祭)から説教壇の隣(聖所の北側)に、「復活のろうそく(パスカル・キャンドル Paschal Candle)」と言う、大きなろうそくが置かれます。

英語のパスカルという言葉は、ヘブライ語の「ペサハ(過越の祭)」のラテン語訳「パスカ」に由来しています。すなわち出エジプト記12章から14章に記された主の過越とイスラエルの民の救いの出来事に対して、イエス様の十字架の死と復活によってもたらされた「新しい過越」を祝います。パスカル・キャンドルの光は、闇と罪に対する復活の勝利を象徴しているのです。

復活日前夕の礼拝では、真っ暗な聖堂の入口に復活のろうそくを奉持した執事または司祭が立ち、祈りの後、復活のろうそくに火が灯されます。そして聖堂の入口、ネイブの中央、聖所の入口の3か所で「キリストの光(ルーメン クリスティLumen Christi)」が唱和されます。それから復活のろうそくは説教壇の隣のろうそく台に安置され、続いて聖堂内の全てのろうそくに火が灯されます。次に司式者と会衆が「ハレルヤ、キリストはよみがえられた」「キリストは本当によみがえらた」と唱和し、執事または司祭によって「復活の賛美(プレコニウムPraeconium/エクザルテット Exultet)」が歌われます。

これらの儀式がいつ、どこで始まったかははっきりしませんが、4世紀には北イタリアで行われていたようです。

ろうそくの表面には、十字架の印、ギリシャ文字のアルファとオメガ、その年が記入され、キリストの5つの傷を意味する5粒の香が十字架に差し込まれています。

ろうそくの表面には、十字架の印、ギリシャ文字のアルファとオメガ、その年が記入され、キリストの5つの傷を意味する5粒の香が十字架に差し込まれています。

復活のろうそくは復活節の間と聖洗式、葬送式、逝去者記念式の時に灯されます。

(教区主教)

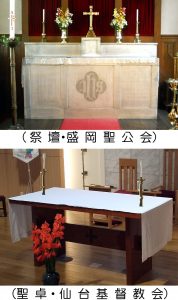

礼拝堂探検隊 第16回「聖卓・祭壇」

「聖卓・祭壇」は御言葉と共に私達の信仰生活の中心です。

「聖卓・祭壇」は御言葉と共に私達の信仰生活の中心です。

初代の教父達は「聖卓」と「祭壇」という言葉を区別なく用いていますから、祭壇=主の食卓として理解していたのでしょう。

初代教会では木製の食卓を囲んで礼拝が行われていました。4世紀頃になると殉教者の墓の上で聖餐を行うようになったことから、石造の祭壇が始まったようです。その中に殉教者の遺物(聖遺物)を納める習慣も起こります。

中世に聖餐の犠牲的側面が強調されるようになると、食卓というより棺のような箱形のものとなっていきます。礼拝堂建築様式の変化や、神の超越性と絶対性が強調されるようになると、聖卓を囲むよりも、祭壇を堂内正面東奥に一段と高く据えて、神の尊い御座と御臨在を表わすようになりました。

中世に聖餐の犠牲的側面が強調されるようになると、食卓というより棺のような箱形のものとなっていきます。礼拝堂建築様式の変化や、神の超越性と絶対性が強調されるようになると、聖卓を囲むよりも、祭壇を堂内正面東奥に一段と高く据えて、神の尊い御座と御臨在を表わすようになりました。

しかし祭壇は私達のために犠牲となってくださった主キリストの御体をも表わしています。ですから祭壇の上面中央と四隅に、五つの十字架が刻まれているのは、主が十字架につけられた時の、御手・御足・御脇の傷を象徴しているのです。従って私達が聖堂に出入りするとき、また祭壇の前を通るとき、これに向かって敬意を表するのは、祭壇がこのような意味を持っているからです。

近年の礼拝改革によって、司祭と会衆が向かい合う対面聖餐式が主流になってきました。主の御体であり主の食卓である「祭壇・聖卓」を、皆で囲んで礼拝を献げます。これは単に初代教会の礼拝の回復というだけでなく、主イエスを私達の生活の中心に置くことを象徴しているのです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第1回 「掲示板」

今月から主教コラム「ほそ道から」は、ちょっと寄り道したいと思います。題して「礼拝堂探検隊」。礼拝堂には様々な物があり、それぞれに意味を持っています。それを少しずつ調べてみようと思います。

今月から主教コラム「ほそ道から」は、ちょっと寄り道したいと思います。題して「礼拝堂探検隊」。礼拝堂には様々な物があり、それぞれに意味を持っています。それを少しずつ調べてみようと思います。

教会の扉を開けて玄関ホールに入りますと、その真正面(教会によって設置場所は異なりますが)に見えるのが、第1回で取り上げる「掲示板」です。

ところがほとんどの皆さんは、玄関ホールに入った途端、掲示板に目を向けることなく、ご自分のなさねばならないことをされます。すなわち「礼拝出席簿」にご自分の名前を書く。その後の順序は人によって異なりますが、週報棚からご自分の週報類を取る、机の上の配布物を手に持つ、祈祷書や聖歌集などの礼拝用書を持つ、などです。

そして、ホールにいるアッシャーの方や信徒の方とあいさつを交わしてから、聖堂内に入られるはずです。中には食事当番のために、脇目も振らずに台所に直行される方もおられるかもしれません。

このように、私たちの教会の中で、目立たずひっそりと玄関ホールの片隅に佇んでいるのが「掲示板」なのです。

ところで「掲示板」は聖堂に必ず備え付けなければならないものではありません。掲示板は教会法ではなく「宗教法人法」というこの世の法律によって設置が義務付けられているもので、聖堂でなく教会事務所にあっても良いのです。けれどもこれは教会が信徒や関係者の方々に公式にお知らせする公文書を10日間掲示する道具なので、みんなの目に一番触れる所が良いということになります。

ところで「掲示板」は聖堂に必ず備え付けなければならないものではありません。掲示板は教会法ではなく「宗教法人法」というこの世の法律によって設置が義務付けられているもので、聖堂でなく教会事務所にあっても良いのです。けれどもこれは教会が信徒や関係者の方々に公式にお知らせする公文書を10日間掲示する道具なので、みんなの目に一番触れる所が良いということになります。

教会の総会や委員選挙の公示・公告、教区から出された公示(教区会・聖職按手・人事異動など)、教区事務所だよりや献金依頼のポスターなど、あらゆる公のお知らせがここに掲示されます。

掲示板には「十字架」のような霊的な意味はありませんが、私たちが教会生活を送る上で大切な道具なのです。チラッと見て下さい。

教区主教 あけぼの2019年6月号