教区報

主教コラム - 礼拝堂探検隊の記事

礼拝堂探検隊 第13回「クワイアー-②」

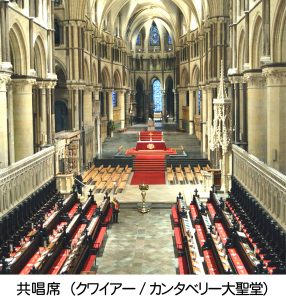

チャンセルを入ってすぐの「共唱席・クワイアーChoir」は、もともとは共同体の構成員(修道士や聖職団)が二つに別れて向かい合わせに座っていました。そこで詩編を交互に唱えたり(そのことを共唱すると言う)、朝夕の礼拝やミサが行われたのです。そこは日々の礼拝の場であり、共同体全体が「聖歌隊・クワイアー」でありました。写真はカンベリー大聖堂のクワイアーですが、ここではQuireと綴ります。

チャンセルを入ってすぐの「共唱席・クワイアーChoir」は、もともとは共同体の構成員(修道士や聖職団)が二つに別れて向かい合わせに座っていました。そこで詩編を交互に唱えたり(そのことを共唱すると言う)、朝夕の礼拝やミサが行われたのです。そこは日々の礼拝の場であり、共同体全体が「聖歌隊・クワイアー」でありました。写真はカンベリー大聖堂のクワイアーですが、ここではQuireと綴ります。

中世では共唱席に着席順序があり、後列に上位者が座りました。また祭壇に向かって右側の会衆席よりの位置が共同体の長や司式者の席で、反対側は次席者の席でした。ですから現在の教会で司式者や補式者、聖歌隊がそこに位置するのは、伝統的な「共唱席・クワイアーQuire」の用い方ということになります。

中世では共唱席に着席順序があり、後列に上位者が座りました。また祭壇に向かって右側の会衆席よりの位置が共同体の長や司式者の席で、反対側は次席者の席でした。ですから現在の教会で司式者や補式者、聖歌隊がそこに位置するのは、伝統的な「共唱席・クワイアーQuire」の用い方ということになります。

しかし、スクリーン(壁)で会衆席と聖歌隊席を区切るという中世の礼拝堂構造は、会衆と聖職団を分断し、聖歌隊を専門家化することによって、会衆が礼拝に参加することから遠ざけ、聖なるドラマ(ミサ)の観客にしてしまったのです。

現在における「共唱席」の意味は何でしょうか。私は「共に―心を合わせて―唱える」、「共に―心を神様に向けて―唱える」ということではないかと思います。司式者団も、聖歌隊も、会衆も、それぞれが礼拝における役割を果たしながら、共に心を合わせ、心を神様に向けて、祈りを献げ唱える者でありたいと思います。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第14回「聖所と至聖所」

聖所(Chan-cel チャンセル)は会衆席から3段高くなった場所で、聖職が朝夕の礼拝を行う席や、昨年の11月号と12月号でお話しましたクワイアー(共唱席)があり、近年では聖卓が置かれています。

聖所(Chan-cel チャンセル)は会衆席から3段高くなった場所で、聖職が朝夕の礼拝を行う席や、昨年の11月号と12月号でお話しましたクワイアー(共唱席)があり、近年では聖卓が置かれています。

その奥、1段高くなった場所は、至聖所(Sanctuary サンクチュアリー)と呼ばれています。至聖所には祭壇(Alter オールター)が置いてあり、伝統的には聖職と祭壇奉仕者のみが入ることができるとされていました。聖所と至聖所を区分するために、祭壇の周囲がコミュニオン・レール(Communion rail 陪餐柵)で囲まれている教会が多いようです。これが写真のように一直線になっていたり、あるいはレールではなく長い座布団等が敷いてある教会もありますし、最近ではそういったもの自体をなくした教会も増えています。

その奥、1段高くなった場所は、至聖所(Sanctuary サンクチュアリー)と呼ばれています。至聖所には祭壇(Alter オールター)が置いてあり、伝統的には聖職と祭壇奉仕者のみが入ることができるとされていました。聖所と至聖所を区分するために、祭壇の周囲がコミュニオン・レール(Communion rail 陪餐柵)で囲まれている教会が多いようです。これが写真のように一直線になっていたり、あるいはレールではなく長い座布団等が敷いてある教会もありますし、最近ではそういったもの自体をなくした教会も増えています。

と言いますのは、聖所とか至聖所という区分は、エルサレム神殿の構造と関係があるようで、たとえば東方教会の場合は、至聖所は完全に飾り壁などで仕切られ、会衆席からは一切見えない構造をしています。と言いますのは聖餐は機密(Mythterion ミステリオン)だという理由からのようです。しかし、私たちの聖公会は、このミステリオン(聖体機密)を聖餐式と呼び、感謝の祭り(Holy Eucharist ホーリー ユーカリスト)、あるいは聖なる交わり(Holy communion ホーリー コミュニオン)として位置付けています。その意味においては会衆と聖餐が執行される場は、何の仕切りもないほうが望ましいと言えるでしょう。

もっとも、ひざまずいて陪餐される高齢者の多い教会では、コミュニオン・レールに頼って立ち上がると言う効能もありますから、今までなかったのに、新たに取り付けた教会もあります。(教区主教)

礼拝堂探検隊 第15回「復活のろうそく」

復活日前夕の礼拝(復活徹宵祭)から説教壇の隣(聖所の北側)に、「復活のろうそく(パスカル・キャンドル Paschal Candle)」と言う、大きなろうそくが置かれます。

復活日前夕の礼拝(復活徹宵祭)から説教壇の隣(聖所の北側)に、「復活のろうそく(パスカル・キャンドル Paschal Candle)」と言う、大きなろうそくが置かれます。

英語のパスカルという言葉は、ヘブライ語の「ペサハ(過越の祭)」のラテン語訳「パスカ」に由来しています。すなわち出エジプト記12章から14章に記された主の過越とイスラエルの民の救いの出来事に対して、イエス様の十字架の死と復活によってもたらされた「新しい過越」を祝います。パスカル・キャンドルの光は、闇と罪に対する復活の勝利を象徴しているのです。

復活日前夕の礼拝では、真っ暗な聖堂の入口に復活のろうそくを奉持した執事または司祭が立ち、祈りの後、復活のろうそくに火が灯されます。そして聖堂の入口、ネイブの中央、聖所の入口の3か所で「キリストの光(ルーメン クリスティLumen Christi)」が唱和されます。それから復活のろうそくは説教壇の隣のろうそく台に安置され、続いて聖堂内の全てのろうそくに火が灯されます。次に司式者と会衆が「ハレルヤ、キリストはよみがえられた」「キリストは本当によみがえらた」と唱和し、執事または司祭によって「復活の賛美(プレコニウムPraeconium/エクザルテット Exultet)」が歌われます。

これらの儀式がいつ、どこで始まったかははっきりしませんが、4世紀には北イタリアで行われていたようです。

ろうそくの表面には、十字架の印、ギリシャ文字のアルファとオメガ、その年が記入され、キリストの5つの傷を意味する5粒の香が十字架に差し込まれています。

ろうそくの表面には、十字架の印、ギリシャ文字のアルファとオメガ、その年が記入され、キリストの5つの傷を意味する5粒の香が十字架に差し込まれています。

復活のろうそくは復活節の間と聖洗式、葬送式、逝去者記念式の時に灯されます。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第16回「聖卓・祭壇」

「聖卓・祭壇」は御言葉と共に私達の信仰生活の中心です。

「聖卓・祭壇」は御言葉と共に私達の信仰生活の中心です。

初代の教父達は「聖卓」と「祭壇」という言葉を区別なく用いていますから、祭壇=主の食卓として理解していたのでしょう。

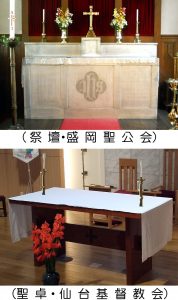

初代教会では木製の食卓を囲んで礼拝が行われていました。4世紀頃になると殉教者の墓の上で聖餐を行うようになったことから、石造の祭壇が始まったようです。その中に殉教者の遺物(聖遺物)を納める習慣も起こります。

中世に聖餐の犠牲的側面が強調されるようになると、食卓というより棺のような箱形のものとなっていきます。礼拝堂建築様式の変化や、神の超越性と絶対性が強調されるようになると、聖卓を囲むよりも、祭壇を堂内正面東奥に一段と高く据えて、神の尊い御座と御臨在を表わすようになりました。

中世に聖餐の犠牲的側面が強調されるようになると、食卓というより棺のような箱形のものとなっていきます。礼拝堂建築様式の変化や、神の超越性と絶対性が強調されるようになると、聖卓を囲むよりも、祭壇を堂内正面東奥に一段と高く据えて、神の尊い御座と御臨在を表わすようになりました。

しかし祭壇は私達のために犠牲となってくださった主キリストの御体をも表わしています。ですから祭壇の上面中央と四隅に、五つの十字架が刻まれているのは、主が十字架につけられた時の、御手・御足・御脇の傷を象徴しているのです。従って私達が聖堂に出入りするとき、また祭壇の前を通るとき、これに向かって敬意を表するのは、祭壇がこのような意味を持っているからです。

近年の礼拝改革によって、司祭と会衆が向かい合う対面聖餐式が主流になってきました。主の御体であり主の食卓である「祭壇・聖卓」を、皆で囲んで礼拝を献げます。これは単に初代教会の礼拝の回復というだけでなく、主イエスを私達の生活の中心に置くことを象徴しているのです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第1回 「掲示板」

今月から主教コラム「ほそ道から」は、ちょっと寄り道したいと思います。題して「礼拝堂探検隊」。礼拝堂には様々な物があり、それぞれに意味を持っています。それを少しずつ調べてみようと思います。

今月から主教コラム「ほそ道から」は、ちょっと寄り道したいと思います。題して「礼拝堂探検隊」。礼拝堂には様々な物があり、それぞれに意味を持っています。それを少しずつ調べてみようと思います。

教会の扉を開けて玄関ホールに入りますと、その真正面(教会によって設置場所は異なりますが)に見えるのが、第1回で取り上げる「掲示板」です。

ところがほとんどの皆さんは、玄関ホールに入った途端、掲示板に目を向けることなく、ご自分のなさねばならないことをされます。すなわち「礼拝出席簿」にご自分の名前を書く。その後の順序は人によって異なりますが、週報棚からご自分の週報類を取る、机の上の配布物を手に持つ、祈祷書や聖歌集などの礼拝用書を持つ、などです。

そして、ホールにいるアッシャーの方や信徒の方とあいさつを交わしてから、聖堂内に入られるはずです。中には食事当番のために、脇目も振らずに台所に直行される方もおられるかもしれません。

このように、私たちの教会の中で、目立たずひっそりと玄関ホールの片隅に佇んでいるのが「掲示板」なのです。

ところで「掲示板」は聖堂に必ず備え付けなければならないものではありません。掲示板は教会法ではなく「宗教法人法」というこの世の法律によって設置が義務付けられているもので、聖堂でなく教会事務所にあっても良いのです。けれどもこれは教会が信徒や関係者の方々に公式にお知らせする公文書を10日間掲示する道具なので、みんなの目に一番触れる所が良いということになります。

ところで「掲示板」は聖堂に必ず備え付けなければならないものではありません。掲示板は教会法ではなく「宗教法人法」というこの世の法律によって設置が義務付けられているもので、聖堂でなく教会事務所にあっても良いのです。けれどもこれは教会が信徒や関係者の方々に公式にお知らせする公文書を10日間掲示する道具なので、みんなの目に一番触れる所が良いということになります。

教会の総会や委員選挙の公示・公告、教区から出された公示(教区会・聖職按手・人事異動など)、教区事務所だよりや献金依頼のポスターなど、あらゆる公のお知らせがここに掲示されます。

掲示板には「十字架」のような霊的な意味はありませんが、私たちが教会生活を送る上で大切な道具なのです。チラッと見て下さい。

教区主教 あけぼの2019年6月号

礼拝堂探検隊 第17回「祭壇布」

今回は「聖卓・祭壇」にかけられている布についてです。

今回は「聖卓・祭壇」にかけられている布についてです。

例えば主教座聖堂(仙台基督教会)の聖卓には三枚の布が掛けられています。一番上は綿のえんじ色で、その下は白麻布、一番下、聖卓の上には白布です。

一番上の布は「ダストカバー」または「プロテクター」と言います。「塵よけ布」で、聖卓やその上に掛けられている白麻布に埃がかかることを防ぐためのものです。色の指定はなく、緑やグレーのものもあります。聖餐式の時にはこの布を外します。

その下の布は「フェア・リネン・クロス」と言い、上質薄手の白色麻布でできています。聖卓の幅と同じで、聖卓の両脇から40㎝程度垂らします。聖卓上面にあたる所には祭壇と同じく五つの十字架が刺繍されています。この布は主が葬られた時に御体を包んだ、亜麻布を象徴しているのです。

祭壇の場合は、伝統的にフェア・リネン・クロスの下に「フロンタル」と呼ばれる、教会暦の色にあわせた飾布を祭壇の前にかけ、その下には祭壇の湿気を防ぎ、万一聖血をこぼしても祭壇までとどくことを防ぐためにワックスを塗った「シアー・クロス(蝋引き麻布)」を敷きました。しかし、聖卓の場合には「フェア・リネン・クロス」だけを敷くことが多いようです。主教座聖堂では、シアー・クロス代わりに、綿布を敷いています。

祭壇の場合は、伝統的にフェア・リネン・クロスの下に「フロンタル」と呼ばれる、教会暦の色にあわせた飾布を祭壇の前にかけ、その下には祭壇の湿気を防ぎ、万一聖血をこぼしても祭壇までとどくことを防ぐためにワックスを塗った「シアー・クロス(蝋引き麻布)」を敷きました。しかし、聖卓の場合には「フェア・リネン・クロス」だけを敷くことが多いようです。主教座聖堂では、シアー・クロス代わりに、綿布を敷いています。

さて、これらの布が年に一度だけ取り除かれるのをご存知ですか。聖木曜日夕の聖餐式終了後から聖土曜日夕の礼拝の前までの間、布を外して聖卓(祭壇)を剥き出しにします。主の十字架の死を黙想するためです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第2回「洗礼盤 – ①」

教会の玄関ホールで掲示板に目を向けた後、皆さんは礼拝堂の扉を開けます。

教会の玄関ホールで掲示板に目を向けた後、皆さんは礼拝堂の扉を開けます。

さて、ここでクイズです。「礼拝堂を入った所に常に置いてある大切なものはなんでしょうか?」

①献金袋 ②洗礼盤 ③供え物(パンとぶどう酒)を載せる台 ④会衆席

答は②「洗礼盤」でした。確かに①や③、④も入り口近くにありますが、その配置は教会によって異なります。しかし洗礼盤だけは、多くの教会で入り口近くに置いてあります。なぜでしょうか。

それは、私たちが聖堂に出入りするたびごとに洗礼盤に目をやり、自分が洗礼を授けられた時のことを思い起こすためです。

私たちは洗礼によって、罪を赦され清められて新たに生まれ、キリストの死と復活のさまに等しくされ、神の家族である教会に迎え入れられ、永遠の命にあずからせていただきました(祈祷書278頁)。その恵みへの感謝と約束を思い起こすためなのです。

洗礼の時以外は用いられないので、しばしば見過ごしがちな洗礼盤ですが、聖堂に来られる度に祈祷書278頁を開いて、神様の恵みとご自身がなさった約束を噛み締めていただければと思います。

もう一つクイズ。「洗礼盤は真上から見ると何角形でしょうか。」(答は次回に)

教区主教

礼拝堂探検隊 第18回「ろうそく」

今回は「ろうそく」について調べてみましょう。

祭壇・聖卓の上にはろうそく(燭台)が乗っています。そして礼拝中には火が灯されるわけですが、どうして礼拝中には昼間でも「ろうそく」に火が灯されるのでしょうか。

旧約聖書にも燭台が用いられたことが記されていますから、ユダヤ教礼拝からの伝統ということができるかも知れません。

キリスト教礼拝で燭台を用いるようになった理由は、迫害時代にカタコンブ(ローマの地下墓所)で礼拝していたからだというのも説得力がありそうです。しかし、直接的にはイースター・ヴィジル(復活徹夜祭・復活日を迎えるにあたって夜を徹して礼拝が献げられ、夜明けに洗礼式が行われた。) でろうそくを灯したからだと言われています。

キリスト教礼拝で燭台を用いるようになった理由は、迫害時代にカタコンブ(ローマの地下墓所)で礼拝していたからだというのも説得力がありそうです。しかし、直接的にはイースター・ヴィジル(復活徹夜祭・復活日を迎えるにあたって夜を徹して礼拝が献げられ、夜明けに洗礼式が行われた。) でろうそくを灯したからだと言われています。

四世紀頃には礼拝で常に用いられていたようですが、西方教会で祭壇上に燭台を用いるように定めたのは一二世紀になってからだそうです。主教司式のハイマス(荘厳ミサ)には七本、ローマス(唱えるミサ)には二本という規程も作られました。

聖餐式をはじめとした通常の礼拝にも燭台は用いられますが、葬送式の時には棺の横に三本づつ計六本の燭台が置かれます。

これらはいずれもろうそくを「この世を照らす光、キリスト」の象徴として用いています。またろうそくは己の身を削って周囲を明るく照らします。そして私たちにも「世を照らす光」「仕える者」としての業に参与するように求めているのです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第3回「洗礼盤-②」

前回の宿題「洗礼盤は真上から見ると何角形?」。答は「八角形」でした。

前回の宿題「洗礼盤は真上から見ると何角形?」。答は「八角形」でした。

なぜ八角形なのでしょうか。それは神の創造の七日目を越える第八の日、即ち復活、新しい創造を象徴するからです。

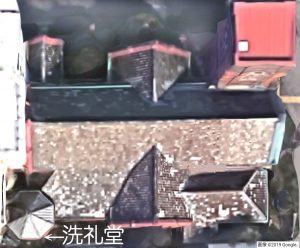

京都の聖アグネス教会を上から見ますと、聖堂の南西部に八角形の洗礼堂があり、その中に洗礼盤が置かれています。このような形は五世紀頃に現れたそうですが、他にも長方形や十字架形、六角形のものもありました。

京都の聖アグネス教会を上から見ますと、聖堂の南西部に八角形の洗礼堂があり、その中に洗礼盤が置かれています。このような形は五世紀頃に現れたそうですが、他にも長方形や十字架形、六角形のものもありました。

右の写真の洗礼盤は仙台基督教会のものです。形は円形で、置かれている場所も礼拝堂入口ではなく、会衆席と聖所との間です。円形の洗礼盤は14世紀頃から始まり、新生への母胎、永遠の命を象徴するそうです。また会衆席の前に置かれているのは、洗礼盤が祭壇、説教台、聖書朗読台と共に、教会の中の中心的な「救いのしるし」と位置づけられているからです。

右の写真の洗礼盤は仙台基督教会のものです。形は円形で、置かれている場所も礼拝堂入口ではなく、会衆席と聖所との間です。円形の洗礼盤は14世紀頃から始まり、新生への母胎、永遠の命を象徴するそうです。また会衆席の前に置かれているのは、洗礼盤が祭壇、説教台、聖書朗読台と共に、教会の中の中心的な「救いのしるし」と位置づけられているからです。

このように洗礼盤の形は多様です。左は英国ソールズベリー大聖堂の巨大な洗礼盤で、多分の生命の泉を象徴しているのでしょう。

このように洗礼盤の形は多様です。左は英国ソールズベリー大聖堂の巨大な洗礼盤で、多分の生命の泉を象徴しているのでしょう。

教区主教

礼拝堂探検隊 第19回「ろうそく消し」

今回は、祭壇周りで使うものですが、あまり目立たないものについて調べました。その名も英語でイクスティングウィシャー(extinguisher)と言います。なんだか舌をかみそうな名前ですが、早い話はろうそくを消すための道具です。ある辞書では「(帽子形の)ろうそく消し・消灯器・消火器」と訳されていました。このイクスティングウィッシュというのは「火・明りなどを消す」という意味で、そのものズバリの名前なんですね。

もっとも、ろうそくを消すためだけではなく、ろうそくを灯すための灯心が先端に組み込まれ、機能的に作られていますから、「ろうそく消し」という名称は正確ではないかもしれませんね。

かつてはろうそくが祭壇の高い所に6本も置かれていたため、それを灯したり消すための長い柄がついています。ろうそくは祭壇に向かって右側のもの(6本以上ある時は中央から)から順次火を灯し、消す時には逆に左側(外から内へ)消していきます。これは世を照らす光がキリストの象徴である十字架から出るということを現しています。

さてこの道具は普通ベストリーか聖所奥の脇の方に置いてありので、あまり目立ちません。辞書によると、イクスティングウィッシュ フェイス(extinguish faith)というと「信仰を失わせる」という意味になってしまいますから、やはり目立たない方がよいようです。

(教区主教)

礼拝堂探検隊 第4回「洗礼盤-③」

八角形の洗礼盤は5世紀頃、円形の洗礼盤は14世紀頃から始まったのですが、それ以前はどんな形だったのでしょうか。

八角形の洗礼盤は5世紀頃、円形の洗礼盤は14世紀頃から始まったのですが、それ以前はどんな形だったのでしょうか。

イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったのはヨルダン川でしたから、最初期は川や泉など、流れる水のある所だったようです。しかし教会の側に常に川があったわけではありませんから、3世紀頃には長方形の洗礼槽が現れました。水の深さは腰の少し下か、あるいは足首を洗う程度だったようです。

祈祷書81頁をみますと「司式者は・・・父と、子と、聖霊のみ名を唱えるごとに志願者を水に入れるか、またはその頭に水を注ぐ」とされています。この「水に入れる」洗礼方法を「浸礼」と言い、「頭に水を注ぐ」方法を「滴礼」と言います。「滴礼」も2世紀前後にはすでに行われていたようです。

「滴礼」の場合は、今まで紹介してきたような洗礼盤で十分なのですが、「浸礼」となるとそれなりの大きさの洗礼槽が必要となります。ロンドンのランベス・パレス南側にある旧ランベス聖マリア教会(現在は庭園博物館)の搭の半地下部分は、1900年頃に浸礼が行える洗礼堂に改修されたそうで、英国国教会でも二例しかないそうです。

海外聖公会はともかく、日本聖公会ではほとんど見ることができない、浸礼を行える洗礼槽が、山形聖ペテロ教会にあります。洗礼盤が置かれている洗礼堂のカーペットをめくると、その下にひっそりと存在しています。写真の左が洗礼槽で縦105㎝・横52㎝・深さ90㎝。内側はトタン板張りになっており、右奥に大きな木の栓があります。右側は司式者が立つ場所です。

海外聖公会はともかく、日本聖公会ではほとんど見ることができない、浸礼を行える洗礼槽が、山形聖ペテロ教会にあります。洗礼盤が置かれている洗礼堂のカーペットをめくると、その下にひっそりと存在しています。写真の左が洗礼槽で縦105㎝・横52㎝・深さ90㎝。内側はトタン板張りになっており、右奥に大きな木の栓があります。右側は司式者が立つ場所です。

この聖堂は1910年にガーディナーの指導でW・スマート執事によって建てられたものですが、その意味でも貴重な建物だと言えるでしょう。

教区主教

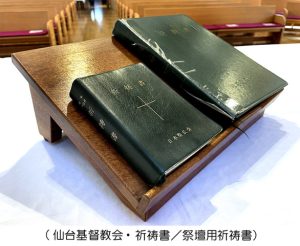

礼拝堂探検隊 第20回「祈祷書」

今回は「祭壇用祈祷書」です。とはいっても皆さんがお使いの祈祷書と中身は同じで大きいだけですが。

祈祷書は英語でThe Book of Common Prayer(ザ ブック オブ コモン プレイヤー)と言い、「共同の祈りのための本」という意味です。お祈りや礼拝式文が文書化されるのは3世紀になってからのようですが、今の祈祷書のように一冊本ではなく、礼拝の種類ごとに様々なものがありました。

例えば、中世には聖餐式と堅信式を同時に行う時には最低でも「ミサ典書」と「司教用定式書」が必要でした。ですから礼拝によって聖職は何種類もの礼拝書を操らねばならず、また当時の礼拝用書は非常に高価で、信徒用のものはなかったようです。

しかし宗教改革は信徒を、聖職が執り行う「聖なるドラマ」の観客から、聖職と共に礼拝を献げる者に変えました。また活版印刷術の発明は書物の大量出版と低価格化を実現しました。

しかし宗教改革は信徒を、聖職が執り行う「聖なるドラマ」の観客から、聖職と共に礼拝を献げる者に変えました。また活版印刷術の発明は書物の大量出版と低価格化を実現しました。

1549年、英国聖公会大主教T・クランマーは中世の諸礼拝式文を一冊の本にまとめました。それが約470年にわたって、世界の諸聖公会で用いられている祈祷書の最初のものです。

クランマーは祈祷書作成にあたって、①複雑な礼拝を単純化する、②会衆が積極的に参加できる礼拝、③自国語による礼拝、④初代教会の慣習の回復、⑤聖書に基づいた礼拝用書にする、の5点を大切にしました。

祈祷書は時代の中で何度も改訂されてきましたが、このクランマーの基本方針は忠実に守られています。私たちは至宝の祈り集である祈祷書を大切にし、信仰生活を送りたいと思います。

(教区主教)