教区報

教区報「あけぼの」 - 東北の信徒への手紙の記事

「競争」2015年12月号

10月某日、晴れ渡る秋空の下で、私は聖クリストファ幼稚園の運動会にお手伝いとして参加させて頂きました。かわいらしいダンスや、玉転がしや玉入れ、そして駆けっこやリレー、その他様々な「競争」がそこでは行われました。それら全てに小さな子どもたちが、本当に一生懸命に取り組んでいて、見ているこちらが元気づけられる思いでした。そして運動会は、そんな子どもたちの姿や笑顔があふれながら進んで行ったのですが、その内のある「競争」の中で、私は子どもたちの中に神様からのメッセージを見ることが出来たのです。

その競技は、二つのチームで、荷物を引きながら競争をするというものだったのでした。そしてその競技中に、片方のチームの子どもが荷物を落としてしまう出来事があったのです。普通ならこれは、もう片方のチームにとって、相手を大きくリードするチャンスです。相手チームが手間取っている間にどんどん進むべきですし、それが常識です。

しかしそのときに、リードできるチャンスのチームの子どもは、全く前に進もうとはしませんでした。周りからも「先に行っていいんだよ~」「進んで進んで~」と声が上がります。私も思わず「はやく行けば良いのに!」と思ってしまいました。しかしその子どもは、相手の子が自分と同じ所にくるまで待っていました。そして同じ所にやって来た瞬間に、自分も全力で一緒に走り出したのです。私はこの光景を目にしたときに、これこそが聖書において言われる「競争」のあるべき姿なのだと思ったのです。

聖書において出てくる「競争」という言葉、例えばヘブライ人への手紙12章1節に登場するこの言葉は、中々理解が出来ない言葉として私は認識していました。「何故聖書において、人と競い合うようなことを言うのだろう、単純に走ると言えばいいじゃないか」そう思っていました。しかし運動会での出来事を受けて、改めて「競争」という言葉を辞書で引くと。そこには一般的に認識されている、「他者と競い合い、様々な手段を使い、その人よりも上に行くように行動すること」といった意味の他に、「同じ目的・目標に向かい、互いに高めあいながらその目的・目標に進んで行くこと」というものがありました。そしてその注釈には、「現代の競争という言葉のイメージは、経済発展や近代化、学歴競争などに伴い闘争と似たような概念になってしまっている」とも書かれていたのです。

私はなるほどと思いました。今現在の私たちを取り巻く世界は、国も個人もあるいは教会すら、「闘争」ばかりをしているのだと。本当は同じ目標に向かっているはずなのに、自分たちだけが少しでも上に・前に行こうとして「闘争」を起こしている。それが「普通」になってしまっているのだと。

だからこそ私たちには、運動会で相手の子を待ってあげていた子どもが示した「競争」こそが、大切なのです。私たちは同じ目標である「神の国と復活」を目指し、自分だけではなく、相手も一緒にその目標へと至れるように「競争」をしていくことが必要なのです。そして教会は世界に「闘争」ではなく、「競争」をしてもらうために働くべきなのだ。運動会での子どもたちの姿を通して、そう強く感じました。

聖職候補生 パウロ 渡部 拓

「わたしの反省 ―新主教と東北教区の皆様へ―」 2017年12月号

「わたしの反省」等と書きだすと小学生の反省文のようです。「わたしの反省」、それは〈もっと遊べばよかった〉ということです。何を不真面目なことをと思われるでしょうか。しかし実は意外と真面目な反省なのです。

東日本大震災の発生に際して、わたしは本当にしまったと思いました。わたしはその時までほとんどの太平洋岸の被災地に行ったことがなかったのです。仙台近郊の閖上も荒浜も。志津川も、気仙沼や石巻さえ。

教会がないからです。わたしは大震災までの7、8年間、教会とホテルと執務室、主教館の間だけを飛び回わり、それ以外の土地を訪ねる〈遊びに行く〉余裕をもっていなかったということになります。時間的にというよりは心のゆとりの無さでしょう。南三陸の美味しい魚を食べに行きたいねと家族で話しても、実際に行くことはありませんでした。釜石はもちろん度々行きましたが、それでも教会と園を訪ねるだけで、その近くの土地、激甚な被災地となった鵜住居や大槌を訪ねたことはなかったのです。

そのことが被災者支援の働きにどう影響したか、やはり土地勘がない、その地域の震災前の生き生きとした姿を知らない。その点では他教区から来られた支援の方たちと同じでした。案内なんか出来るわけがありません。その反省から、わたしは他教区から主教として来られる方には、まずよく遊んで、その土地の景色を眺め、美味しい物を召し上がってくださいと申し上げようと思っていました。

自分の奉職する教区を好きになること、それはやはり大切で良いことだと思います。「好き・嫌い」というよりも、やはり様々な面での風土・気候の違い、地域ごとに異なる多彩なお人柄。

教区主教就任当初は、管区の仕事等、東京に行く時は嬉々として行っていたわたしが、むしろ帰りの新幹線で白河を超え、東北の地に戻ってくるとホッとするようになり、都会の夜のネオンの方が似合うと思っていた自分が、車窓から見える景色、山々や広がる田園風景を美しいと思うようになったのは、自分でも意外なことでした。

もちろん厳しい季節もあり、また過酷な歴史や経験を重ねてきた地でもあることを含めてのことですが。

主教被選者となられた吉田雅人師は、ウイリアムス神学館館長として神学教育を担われ、また礼拝委員長、祈祷書改正委員長という、日本聖公会の要職を担ってこられました。そういう方を主教として選び出した東北教区には責任があります。

今後、新主教がどのようなお働き方をされるかはわたしが言及すべき事柄ではありません。しかし普通に考えれば、大変お忙しくなることが想像されます。

だからこそ気をつけて遊んでくださいと。

周囲の皆様も、新主教がゆとりをもって東北を楽しみ、愛情を深めていって下さるように、何よりご健康を保たれるようにご配慮くださいねと、多少無理を承知で申し上げたいと思います。

新主教と東北教区のすべての皆様が、共に祈り、共に働き、共に語り合い、神様の恵みをますます豊かに分かち合ってくださいますように、心からお祈りいたします。

主教 ヨハネ 加藤博道

あけぼの2019年11月号

巻頭言「365日が祭り」

少し季節外れの話題なのですが、先日あるインターネット番組を視聴していた時に、ある社会学者の方が、日本の「お祭り」について面白いことを述べていました。そこでは「日本のお祭りとは、元来自然信仰から始まっている訳ですが、何故そのようなお祭りが連綿と続いているのかというと、お祭りという行為によって人間が正気を保つためであるから。」とし、人間は古代から現代に至るまで、常に神の領域(自然)を侵し続け、破壊し続けている、自然と神としつつもそれを壊している現実がある。そんな自分たちの現実を一度意識してしまうと、その罪悪感と葛藤から人間は正気を保てなくなり、ついには刹那的に「自分さえ(人間さえ)良ければ」という志向に囚われ暴走を始めてしまう。そこにストップを掛けるために年に一度祭りを行い、自分たちのすべてを献げる気持ちで神々を祀る、その瞬間だけはすべてを神に委ねてその裁きすら受け入れる覚悟をもってお祭りをする。そうすることで自分たちの罪悪や葛藤と折り合いをつけて、正気を保って生活を続けることが出来るようになるという考察でした。

なかなか面白い考察だなと思う一方、その「お祭り」の性質は、私たちとは正反対でもあるとも感じました。私たちキリスト者がいう所の「祭り」とは、祈祷書の聖餐式中で「み子が再び来られるまでこの祭りを行います。」とあるように、聖餐式を代表とする日々の祈りであり、神の国を実現するための献身、宣教そのものであると私は思います。それは日曜日だけでも52(53)回あり、さらに日々の祈りや聖書を開く時、宣教者として生きる生活を考えれば、それは一年365日の時を占めるものである。そしてその「祭り」は、むしろ自分たちの罪深さを「忘れるため」ではなく、「記憶し続けること」、そして自身を神の国のために「献げ出し続けること」を私たちに求めます。また「折が良くても悪くても励みなさい」(テモテⅡ 4:2)と教えられている通り、私たちの「祭り」という名の祈りと宣教は、自分の都合で止めるものでも、止めていいものではなく、まさに「年に一度」ではなく「常に」であり、そこにある働きも正反対であるのです。

なかなか面白い考察だなと思う一方、その「お祭り」の性質は、私たちとは正反対でもあるとも感じました。私たちキリスト者がいう所の「祭り」とは、祈祷書の聖餐式中で「み子が再び来られるまでこの祭りを行います。」とあるように、聖餐式を代表とする日々の祈りであり、神の国を実現するための献身、宣教そのものであると私は思います。それは日曜日だけでも52(53)回あり、さらに日々の祈りや聖書を開く時、宣教者として生きる生活を考えれば、それは一年365日の時を占めるものである。そしてその「祭り」は、むしろ自分たちの罪深さを「忘れるため」ではなく、「記憶し続けること」、そして自身を神の国のために「献げ出し続けること」を私たちに求めます。また「折が良くても悪くても励みなさい」(テモテⅡ 4:2)と教えられている通り、私たちの「祭り」という名の祈りと宣教は、自分の都合で止めるものでも、止めていいものではなく、まさに「年に一度」ではなく「常に」であり、そこにある働きも正反対であるのです。

しかしそうなると、ただでさえ弱い私たち人間はその突きつけられる罪、担わされた任務、献げることへの躊躇で潰れてしまいそうになる。でもそこに私たちの「祭り」と日本の「お祭り」の決定的な違いとして、ともに歩くイエス様がいることが見えてくるのです。人間では耐えられない罪も、不可能な献身も任務も、共にイエス様が担ってくださると知るときに、私たちが続ける「祭り」は一時の贖罪でも重荷でもなく、喜びを伴う救いと希望の発露であることが分かります。

あるいはそれは、分かりやすく「楽になる」といった救いとは違うかもしれません。しかしこの「祭り」を献げ続けることは、真の救いになる、人にとっても世界にとってもその場しのぎではない救いであり、前進となるでしょう。現在のw足したいを取り巻く状況は決して易しいものではありませんが、この「祭り」を一人一人が「献げ続ける」ことで、イエス様と共にある私たちの道は開けていくと信じています。

司祭 パウロ 渡部 拓(福島聖ステパノ教会副牧師)

あけぼの2021年9月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「祈り続ける教会」

今現在、私は「朝の礼拝」「昼の祈り」「夕の礼拝」を、毎日献げる恵みと幸いと喜びを享受しています。

祈祷書の「朝の礼拝」冒頭に次のような言葉が記されています。“毎日聖書を朗読し、詩編を歌って神をほめたたえ、祈りをささげて日々の生活を神と人とのために清めることは、初代教会からの営みであった。わたしたちも「朝の礼拝」「夕の礼拝」によってこの営みに加わるのである。”とあります。

“毎日聖書を朗読する”ということは、ただ沈黙で聖書を黙読するのとは違って、様々なことに気づかせてくれます。例えば、誰に向かって朗読するのか?その方に声は届いているのだろうか?そのためにどのような朗読の仕方がふさわしいのだろうか?等々……。そしてそのような営みを通して、だんだん聖パウロの言う〈キリストを着る〉(ガラテヤ3:27)とか〈キリストがあなたの心の内に住む〉(エフェソ3:17)ということが体感できるような気がしてくるのです。

“毎日聖書を朗読する”ということは、ただ沈黙で聖書を黙読するのとは違って、様々なことに気づかせてくれます。例えば、誰に向かって朗読するのか?その方に声は届いているのだろうか?そのためにどのような朗読の仕方がふさわしいのだろうか?等々……。そしてそのような営みを通して、だんだん聖パウロの言う〈キリストを着る〉(ガラテヤ3:27)とか〈キリストがあなたの心の内に住む〉(エフェソ3:17)ということが体感できるような気がしてくるのです。

“詩編を歌う”ということについて、私が通っている聖グレゴリオの家で学んだ言葉があります。それは『詩編は、すべてキリストの言葉であり、詩編から我々はキリストの声、キリストについての声、キリストへの声、教会の声、教会についての声を聞くことが出来る。』と。そう教えられて、心を込めて味わいながら詩編を唱える(実際には歌わないが、自然にリズムが整えられる。)と今まで持っていた“詩編理解”から何か新たな目覚めを感じています。

さらに、某修道・神父が「詩編を祈る」という本の冒頭で次のようなことを書いていらっしゃいます。『詩編は実際、二千数百年以上もの昔から〈神の民の祈り〉として集められ、伝えられ、そして文字通りに一日もやむことなく歌われていた。――パレスチナの寒村や豪華な得るセムの神殿の中で、さすらいのバビロニアの花の都で、さらにキリスト教の時代になってからは、ローマのカタコンブの地下聖堂や大都会のカテドラル、そして、最後に、喧噪に満ちた大東京の団地や、最果ての北海道の山奥の静かな修道院で――あらゆる種類の男女、〈神の民〉となったひとりひとりの心と口から、一日も絶えることなく歌われて続けてきた。』と。私は二千数百年前から一日もやむことなく絶えることなく歌われ続けてきたなんて、今さらながら“詩編の歴史”はすごい!と思いました。この歴史の流れに実を任せる信仰を教会は主なる神からのご恩寵として受け取り実践してきたのです。

言うまでもなく、私たちの信仰は”教会の信仰”です。〈キリストの神秘的なからだである教会の私たちはその肢体である〉という信仰です。この教会で毎日「公祷」として捧げられる神への賛美と感謝、祈り続けられている教会の姿は、初代教会からの尽きること・絶えることのない素晴らしい伝統・歴史です。

そのような伝統・歴史を踏まえて、教会共同体〈神の民〉のメンバーとして、私たちは自覚をもって教会生活を送りたいものだと思います。

小名浜聖テモテ教会 嘱託司祭 司祭 パウロ 松本正俊

あけぼの2023年11月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「目標を目指して競争する」

私はこの原稿を9月に執筆しているのですが、この時期になるとチャプレンとして携わる幼稚園で、次々と運動会が開催されます。そしてこの時期になると私はいつも「競走」ということについて思いを巡らせてしまいます。今回はそんな「競走」ということについて考えてみたいと思います。

私はこの原稿を9月に執筆しているのですが、この時期になるとチャプレンとして携わる幼稚園で、次々と運動会が開催されます。そしてこの時期になると私はいつも「競走」ということについて思いを巡らせてしまいます。今回はそんな「競走」ということについて考えてみたいと思います。

さて競走という言葉は、言うまでも無く足の速さを比べて優劣や序列を付けていくことが原意としてあります。それは当然なのですが、実は聖書において登場するこの「競走」という言葉を、ギリシャ語から見てみますと、前述の意味だけではないことが分かってくるのです。中でもヘブライ人への手紙12章1節の「自分に定められている競走を忍耐強く走り抜こうではありませんか。」と訳されているところの「競走」という言葉は、実はテモテへの手紙Ⅰ6章12節において「信仰の戦いを立派に闘い抜いて……」という箇所の「闘い抜く」という言葉と同じものであるのです。

&bnsp;

つまり聖書における「競走」というものは、単純な順位付けや走るという意味にとどまらずに、目標に向かって「闘う」ことを要求される教えであると言えるのです。そしてこの「闘う」と訳された言葉もとても大切です。何故ならこの言葉、「戦う」ではないのです。今度はこの「闘う」という言葉を日本語の辞典で調べてみますと、もちろん「自分と意見や思想の違う相手と闘う」という意味も出てくるのですが、その他に「自分に課されている苦難や障害を乗り越えようとすること」という意味も出てくるのです。

何やらギリシャ語やら日本語やら行ったり来たりと、無理矢理にも思えてきますが、しかしこれらのことをまとめると、聖書が私たちに求める「競走」の意味、その一つが見えてきます。それは「競走」とは誰かと争うことではなく、ひたすらに目標に向かって自分に課せられた苦難や障害を乗り越えていくことである」ということです。また同時にこれらの「競走」という言葉が、聖書という教会共同体に、いや人類に向けて書かれている書物にある言葉と捉えるならば、聖書を読んで信じる全ての人が同じ目標に向かって「競走し、闘う」ことを求められているものであると考えることが出来るでしょう。

最後に、それではここで言うところの競走とその目標とは何かといえば、それは当然「信仰の導き手であり、完成者であるイエスを見つめながら」(ヘブライ人への手紙12章2節)走るということであり、その私たちが見つめるイエスさまが目指している「全人類が愛され、大切にされる神の国」を完成させるという大事業が目標であるのです。その目標のために、私たちはそれぞれに定められている競走を走り、時に訪れる困難や障害をお互いに協力し合いながら「闘い」進んで行く教会共同体であるということを、「競走」というみ言葉は教えてくれているのです。

この原稿が世に出る頃には、教区としても教区会を迎え、教会や個人としても新しい年の始まりを意識しだす時期であると思います。そのような時期だからこそ、それぞれの場所で今定められている競走は何か、目標は何かを見つめ直し、どうすればそこに向かって走ることが出来るのか、闘うことが出来るのかを、改めて皆で一緒に祈り求めていきましょう。

私たちも使命を果たすために、一生懸命に舟を漕ぐ中、目に見える姿の主イエスはおられません。この世の荒波がもろに教会に吹き付けます。教会の中にも科学万能、合理主義、経済優先の考えが求められることもしばしばですが、舟の前に立っておられる主イエスから決して目を逸らさぬようにしなければなりません

とはいえ私たちは、どうしようもない弱さを持っていて、神さまを試みてしまったり、疑ってしまうことさえあります。頭で理解しつつも、決断を迫られる時ほど、不安や新しいことへの恐怖からか、心配を先取りし、神さまへの信頼を見失ってしまいがちになってしまいます。主は、そのような私たちに「信仰の薄い者よ」と言いながらも、溺れそうになる私たちを、捕まえてくださいます。私たちにできることは、まず今こそ「ほんとうに、あなたこそ神の子です」という信仰を確かめ、心から礼拝を懸命に捧げることだと思うのです。主イエスから目を逸らさずに、開き、ささげ、勇気と希望をいだき前に進んでまいりましょう。

秋田聖救主教会牧師 司祭 パウロ 渡部 拓

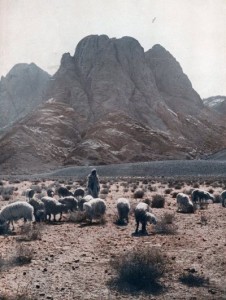

「出エジプトの旅」2016年3月号

ひとり孤立せず生活できるのは幸せです。地域にある教会は決して単独ではなく、世界と固く結びついている故に力があります。被災地にいる私たちは、多くの皆様のお祈りに本当に支えられ励まされてきました。例えばロンドンの日本語英国教会で覚え祈ってくださり、2月6日、サザーク大聖堂にてマイケル・イプグレイブ主教説教で東日本大震災追悼礼拝を献げてくださいました。大韓聖公会首座主教パウロ・キム・グンサン主教や大田教区モーセ・ユ・ナクジュン主教が東日本大震災記念聖餐式に参列くださいました。日本聖公会すべての信徒・教役者の皆様も同様に祈ってくださっております。

ひとり孤立せず生活できるのは幸せです。地域にある教会は決して単独ではなく、世界と固く結びついている故に力があります。被災地にいる私たちは、多くの皆様のお祈りに本当に支えられ励まされてきました。例えばロンドンの日本語英国教会で覚え祈ってくださり、2月6日、サザーク大聖堂にてマイケル・イプグレイブ主教説教で東日本大震災追悼礼拝を献げてくださいました。大韓聖公会首座主教パウロ・キム・グンサン主教や大田教区モーセ・ユ・ナクジュン主教が東日本大震災記念聖餐式に参列くださいました。日本聖公会すべての信徒・教役者の皆様も同様に祈ってくださっております。

祈りは連帯を促します。祈りは世界と教会をつなぎ一つとします。祈りは共同体一致を目指します。祈りは個々人 を支える大きな力なのです。

今、日本は憲法無視の安保法案可決、辺野古への新たな軍港建設、原発再稼働、深刻さが増大するばかりの福島第1原発放射能汚染等、生命・環境に憂慮すべき事態が進行中です。福島県の小児甲状腺癌および疑いのある子どもは160人を超え、帰還政策、補償金打ち切り等は、今そこにあるいのちの著しい軽視です。原発事故の恐ろしさを描いた黒澤明監督のオムニバス映画「夢」第6話「赤富士」が夢の中の話ではなくなってしまいました。

昨年のノーベル文学賞作家、ベラルーシのスベトラーナ・アレクシエービチさんは言います。福島原発事故の後、広島、長崎原爆とチェリノブイリ事故と併せて「人間の文明は『非核』の道を選択すべきではなかったのか」「原子力時代から抜け出さなければならない。私がチェリノブイリで目にしたような姿に世界がな

ってしまわないために、別の道を模索すべきだ。」さらに、「生命の共感や他者への思いやりを重視する女性的な価値観こそが、新しい世界を開くのに重要です」と。これらには、私たちの行動を方向付けさせます。

では、私たちがなすべき責任は何か。核兵器廃絶に向けた科学者たちのパグウォッシュ会議のきっかけとなったラッセル・アインシュタイン宣言(1955年)にある、「人間性の回復」に努めたいと願います。世界教会協議会2014年7月採択声明「核から解放された世界へ」は、「私たちに求められている生き方とは、いのちを守ることです。」と単純明快に発信しました。これに先立つ2012年12月開催の「原子力に関する宗教者国際会議」でのチャン・ユンジェ氏基調講演は「核から解放される出エジプトの旅」でした。「この砂漠(最初に核実験が行われた場所)で“死の遊び”が始まったのです。これを止め、“いのち”を選ばねばならない。核から解放された世界への出エジプトが、ここから始まらなければならない。……その旅路の先に、私たちは人間性を取り戻せるはずなのですから。長く厳しい旅路となるかもしれません。

しかしその旅において、あなたは孤独ではないのです。なぜなら、この出エジプトの道は、いつか、いのちと正義を重んじる多くの人々の列となるからです。」

私たちはこの出エジプトのイメージ、幻を実現させるため被災の地に立ち続け、旅に加わって参りましょう。

立ち続け、旅に加わって参りましょう。

司祭 フランシス 長谷川 清純

「神の恵みへの応答」 2018年2月号

5歳の時、先天性心室中隔欠損で心臓手術を経験しました。この心臓手術で肋骨を縦半分に切ったのですが、8歳の時、これを留めるために巻いていた針金を除去する手術をしました(現在は外科技術も進歩し、そのような“荒っぽい”手段はとらないようです)。26歳の時には当時在籍していた聖公会神学院の学生寮の階段で転落、頭蓋骨骨折急性硬膜外血腫で入院しました。思えば何度も入院を経験し、家族を含め周りの人たちに多くの心配をかけてしまったことを思わされます。

5歳の時、先天性心室中隔欠損で心臓手術を経験しました。この心臓手術で肋骨を縦半分に切ったのですが、8歳の時、これを留めるために巻いていた針金を除去する手術をしました(現在は外科技術も進歩し、そのような“荒っぽい”手段はとらないようです)。26歳の時には当時在籍していた聖公会神学院の学生寮の階段で転落、頭蓋骨骨折急性硬膜外血腫で入院しました。思えば何度も入院を経験し、家族を含め周りの人たちに多くの心配をかけてしまったことを思わされます。

しかし、度重なる入院経験で糧となったこともあります。病室にいる人は居留守が使えないという事実を知ったことです。気分が落ち込んで、誰にも会いたくないと思うことは入院患者とて同じです。しかし病室にいれば逃げも隠れもできません。来る者拒まず応対しなければならないのです。ましてや相手が牧師である場合、病床で祈りが捧げられ、「早く良くなってください」と告げられて牧師が病室を出て行った後、「やっと帰ってくれた」と思うことも失礼ながらありました。病める人のために祈りを捧げることができたと満足感を覚えるのは牧師だけで訪問された側はホッと胸を撫で下ろしている、そんなことがあるかも知れない…。自身が牧師になった今、病床訪問の際に常に思い出す経験です。

病気や怪我はある意味でアクシデントですが、それ以外にも、これまでの人生で自ら招いた、あるいは不慮の出来事によって何度も挫折経験をしてきました。その度に「どうして自分がこんな目に遭うんだ」「なぜこんなに苦しまねばならないのだ」と神に叫びました。その時々は二度と起ち上がることはできないと感じもしましたが、そうした挫折経験も入院経験と同じように、マイナスで終わることはありませんでした。あの経験があったから今がある、そう思える自分がいます。だからこそ「すべてのことが相働いて益となる」というみ言葉が座右の銘でもあります。

イスラエルの民と神が関係を結ぶに際して、モーセもその後継者ヨシュアも、神が民に行われた恵みを思い起こさせ、その上で誰に仕えるかを選べと迫ります。そこには、その時は挫折経験だと思えたことであっても、そこに神の導きがあったから今があるということを想起させ、その導きに応えるために自らできることを神に対して捧げ出すのがあなたがたの責任ではないかという論理があります。

どうも「すべてのことが相働いて益となる」には時間が必要なようです。だからこそ教会は「待つ」ことを大事にしてきたのだとも思います。しかしこの「待つ」時間は、ただ「座して待つ」「静観する」だけの時間ではないと思うのです。人間的には挫折と思えることでも、それを通して命を育む存在があることを想起し、自分には何ができるかを考え捧げ出していく時間であるように思うのです。そしてそれは、財政逼迫や人的問題など課題を抱える教区にあっても同じではないかと思いますが如何でしょうか。

「主は命を 与えませり

主は血しおを 流しませり

その死によりてぞ われは生きぬ

われ 何をなして

主にむくいし」

(聖歌第506番第1節)

司祭 ヨハネ 八木 正言

あけぼの2019年12月号

巻頭言「ウェルカム・ミニストリー」

かつて英国のある主教座聖堂の礼拝に参加した時、ちょうどその日に「ウェルカム・ミニストリー」を担う信徒の人たちの祝福式(礼拝とパーティ)があり、大変印象的に思いました。日本の現状に一番近い働きでいえば「アッシャー」というところです。ただもう少し活動の範囲は広いものでした。海外の教会、とくに大聖堂に行かれた方は、何か目立つしるし(腕章等)をつけて、観光客のガイドをしている親切な、そして大体は年配の男女を見られたことがあると思いますが、あの方たちのことと思ってよいと思います。まさに「教会にようこそ」という役割です。もちろんボランティアです。

かつて英国のある主教座聖堂の礼拝に参加した時、ちょうどその日に「ウェルカム・ミニストリー」を担う信徒の人たちの祝福式(礼拝とパーティ)があり、大変印象的に思いました。日本の現状に一番近い働きでいえば「アッシャー」というところです。ただもう少し活動の範囲は広いものでした。海外の教会、とくに大聖堂に行かれた方は、何か目立つしるし(腕章等)をつけて、観光客のガイドをしている親切な、そして大体は年配の男女を見られたことがあると思いますが、あの方たちのことと思ってよいと思います。まさに「教会にようこそ」という役割です。もちろんボランティアです。

「教会を開く」ということが、今東北教区の大事なテーマになっていますが、私は例えばですが、教会の扉を、ともかく毎日開けておく、誰でも入れるようにしておくことだけが「開かれた教会」ではないと感じています。逝去された野村潔司祭がかつてカナダに留学され、その帰国の報告を伺ったことがあります。カナダで、もし教会の扉を常時開けていたら、礼拝堂はたちまちホームレスの人たちの住居になると言われていました。そして教会も扉を開けているのであれば、それを前提に、教会に社会福祉士のような人を配置して前向きに対応していると(すべての教会ではないでしょう)。

いきなり、私たちもそうすべきだと言う積りはありません。しかし私見では、毎日ただ扉を開けておくよりも、例えば「火曜・木曜・土曜は午前10時から午後4時まで教会の玄関は開いています。そして信徒のボランティアがお待ちしています」と言えた方が、余程よくはないかと思うのです。もちろん誰もいない礼拝堂で一人祈りたい方もあるでしょう。扉が開いていることが無意味だとは決して申しません。しかし扉は開いているけど誰もいません、「今日は牧師がいないので、何もお話は出来ません、聞けません」というのはあまり「開いている」感じはしないのです。週に一度でも、交代で信徒のボランティアが教会の中に居られたら。人が来ない時は何か教会の事務(誕生日カードや逝去記念カードの宛名書きとか)をされたらよいのではないか(すでにそうされている教会もあるでしょう)。ここまで話をしたら「いや~、それは信徒には無理です」と言われたことがありました。牧師がいないと駄目だというわけです。確かに専門的なカウンセリングのような応対は誰でも出来るわけではないでしょう。しかし専門的な話ではなく、この教会はこういう所ですよ、わたしもこんな感じで教会に来ているんですよ~、と普通の会話でいいと思います。それ以上の特別な悩み、課題があれば、それこそ牧師はいついついますからその時に、と訪問予約をしてもいいのではないでしょうか。

こういうことが出来る教会と、もはや人数的にもとても無理だという教会とがあるだろうことは承知しています。

私の申し上げたいことは「教会が開いている」ということの一つの側面として、物理的な扉だけではなく、信徒の方たちが教会について、自分の信仰について、もう少し積極的に語る、ということもあるのではないか、ということです。

主教 ヨハネ 加藤博道(磯山聖ヨハネ教会牧師)

あけぼの2021年10月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「私たちは何かを信じ、何かに賭けて、前に進む」

コロナ禍自粛で先が見えない中で、冒険は遠ざかり、確実性を探し求めて生きるようになってきました。

夢と希望を追い求めた熱気に満ちた青春時代、そして今私は無駄なものをそぎ落してシンプルな生き方のゴールドエージを迎えました。しかしこの状況のなかでは思うような人生設計は叶いません。さらに心に映る景色が変わりました。

「信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです」

(ヘブライ人への手紙11章)

今信じることの不確実性に耐えがたいジレンマを感じています。私たちは少なくとも信じるものが存在しないと生きる力は湧いてきません。今顔の見える関係が希薄になってきました。見えない事実を日々確認したいのです。

合うことが出来れば例え貧弱な会話でも相手の顔の表情、ふるまいで心が通じます。他所とのふれあい、出会いを通して私たちは癒され、前に踏み出すことが出来ます。

前に出るということは冒険の旅に出かけることです。それこそ片道切符を手に握りしめて夜汽車に乗り込む心境です。目が覚めたらそこに何が待っているかわかりません。それでも信じるものに賭けて失敗を恐れず、全身で時間の止まった確実性の世界から飛び出して行きたいと思うのです。信じることを離れては何事も成すことは出来ません。生まれてすぐの赤ちゃんは全幅の信頼を母親に委ねます。この信頼が幼子の生きる力となります。

「私たちはいつまでも残るものを待っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるには忍耐が必要なのです」

(ヘブライ人への手紙10章)

私事ですが39年間東北教区でご奉仕に与り、その間、言語に尽くせない多くの体験を皆さまのご支援をいただきながらいたしました。時に忘れることの出来ない、忘れてはいけない2011年3月11日の東日本大震災は私が生きてきた人生に疑念を抱かせることになりました。

2万人近くの尊い命が奪われ、33万人の方々が仮設等で片寄せ合って、生活していました。先の希望は見えず、放射能汚染で、家族はばらばらにされ、帰りたい故郷には一歩も近寄れないでいる多くの現実がありました。一見元気そうに見える方も悲しみと辛さを耐えて頑張っていました。しかし仮設から一歩外に出ると、一見前と変わらない景色の中で、私を含めて多くの人々が生活していました。被災者の方々から時々言われたことを思い出します、「帰る家があること…いいよな!」と。日常の平和な生活、平凡な生活、特に変化は無いが仕事がある生活…3月11日を境にすべてが一変した多くの方々。平和な日常は夢の又夢となりました。

コロナ禍は再び3月11日のあの日々を思い出しました。先が見えない耐えがたい苦難と悲しみを背負ってこの10年を生きてきた震災の当事者の方々に想いを馳せます。

大震災から、コロナ禍の自粛生活から見えてきたものがあります。決して忘れてはいけないもの、信じること、諦めないこと、そして忍耐を伴うが自分の確信を決して捨てないことだと思います。

何も出来ない、助ける術もわからない、力も能力もない、そんな時イエスがそっと寄り添って「だいじょうぶだよ」と祈りの中で天の声が聞こえてきます。

打ちひしがれた時にこそ、主の豊かな恵みに触れ、約束されたものを受けることを信じて一歩でも前に進めますように…。主に感謝

仙台基督教会 嘱託 司祭 ピリポ 越山健蔵

あけぼの2023年12月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「奪い合えば足りず 分け合えば余る」

「人々は皆、食べて満腹した。そして、余ったパン切れを集めると、十二の籠がいっぱいになった。」(マタイ14章20節)

「人々は皆、食べて満腹した。そして、余ったパン切れを集めると、十二の籠がいっぱいになった。」(マタイ14章20節)

10月18日から19日に函館で北海道教区との合同教役者会が行われました。宣教協働区として歩みを始めたバカリの両教区にとって、とても有意義な時間が与えられました。それぞれ教区内各教会の紹介をし、お隣の教区とはいえ、お互いに知らなことばかりでした。東北教区も広大な面積を誇っていますが、北海道教区は東方地方全体よりも大きな面積を持っています。それは非常に魅力的であり同時に途方もない大きさを知ったことで脅威にも感じました。

お互いに足並みを揃えて同じ方向(目標)に進んでいくということは、笹森主教も仰っていましたが、夫婦になっていくようなものです。今は双方見つめ合ってお互いの色々な面を確認している状態ですが、良教区とも宣教協働を重ねて、その目線の方向を少しずつ前に向け、最終的には同じ方向を向いて歩んでいくことです。

イエスさまは5千人の給仕の場面で、弟子たちの手で人々に食べ物を与えるように促しました。そして結果的に大群衆のお腹は満たされ、なおも余ったと記されています。

この群衆に「さあお腹がすいた人はここまで取りにおいでください」と言ったとします。おそらく、お腹をすかせた多くの人はその給仕所に群がり、混雑し、奪い合い、暴力に発展する事態になったかもしれません。弟子たちをそれぞれに群衆たちのもとへまわらせて、限られた食物を【分け合う】ということがこの場面では大切だったのです。先日もある国で、新しいスマートフォンの発売日に暴力による奪い合いが起きました。足らないから奪い合うのではなく、奪い合うから足らなくなるのです。奪い合いというのは【自分(たち)だけは】という気持ちから生まれます。多くの戦争もこの【自分(たち)だけは】という気持ちから始まっています。

他の教区と一つになると聞いた時には多くの心配事があります。自分たちの教区はどのように変化してしまうのか、信仰生活や教会生活にどんな影響が出るのか、主教座はどこになるのか、分担金はどうなるのか、教役者は東北から出ていくのか、一緒になる教区の教役者が来るのか、教会の管理体制はどうなるのか、細かいことまで考えるとキリがありません。心配事が増えると、【自分(たち)だけは】という気持ちが生まれ、宣教協働ということ自体が非常にマイナスなことになってしまいます。お互いの教区が大切にしている色々なことやものを奪う、与えるという発想ではなく【分かち合う】んだと考えていけば自然と宣教協働や合併という不安な道も神さまの愛によって明るく照らされるように思います。

どのように変化していくのかは何もわかりません。きっと良いことも不都合なことも起こると思います。しかし複数の教区が一つになることで、足らなくなるというマイナスな考え、今よりもあらゆることが縮小され、制限されてしまうと考えるのではなく、より広く豊かで多彩な体制になると考えたいものです。そして、互いに持つたくさんの良いことを分け合える。素敵な夫婦のような宣教協働の道を歩んでいけたらと願っています。

山形聖ペテロ教会牧師 司祭 テモテ 遠藤洋介

「主よ、私の心を開いてください」2016年5月号

この言葉は私が大切にしている言葉の一つです。私が15歳の時に教父母から言われた言葉です。見事に核心をつかれました。

私は中学生の頃に学校に行くことが出来なくなってしまいました。その理由は自分自身の中にありました。私は大丈夫と無理に自分の心にふたをして取り繕って優等生でいなければならない自分と本当の自分がぶつかったことが根本的な原因でした。

もう一つの私の人生にとって大きな出来事は、弟の死でした。弟は1998年9月16日未明に自ら命を絶ちました。19歳の人生でした。亡くなる数時間前に私の携帯電話に弟から電話がありました。

それは9月15日に仙台で大きな地震があり、ニュースで地震のことを知り、当時、仙台の大学に通っていた私の事を心配して電話をかけてきたのでした。まさかその電話での会話が最後になるとはその時は思いもしませんでした。私はその時、日本聖公会の聖職候補生の認可を頂いており、大学を卒業したら春からは神学校に行く準備をしていました。しかし、弟の苦しみに気付いてやれないような者が聖職の道を歩んでいいのだろうかと思い悩む日々が続きました。

また、「哲也さんはご兄弟がいるの?」と聞かれると「いいえ、私には兄弟はいません」もしくは「弟さんの死因は何だったのですか」と聞かれると、「突然死」ですと言って本当の事をとっさに伏せてしまっていました。しかし、それは本当に苦しいことでした。本音を隠して体裁を整えてばかりいる自分がそこにはいました。そんな時に思い出したのが冒頭の言葉です。

「自分自身の心をまず開放してごらんなさい」自分自身の心に嘘をついて蓋をしていると人生のどこかで必ず無理がくるのです。自分では大丈夫だと思っていても心は正直です。しかし、どうでしょうか。心を開放すれば楽になるかもしれませんが、人間そんなに簡単に本当の部分を吐露することは出来ません。なぜならば怖いからです。

東日本大震災5周年記念礼拝の中で3人の方がお話をしてくださいました。皆さんそれぞれのお話に私は心打たれました。震災当日の出来事から今日に至るまでの心の動きをお話しくださいました。多くの人の前でこれまでなかなか言えなかった本音も吐露されていました。とても勇気のいることだったのではないかとお話を伺いながら感じました。

皆さんはどうですか。ご自身の本当の部分を吐露できていますか。イエス様の前で告白できていますか。無理していませんか。みんな、毎日鎧をかぶって生きています。でもそれがやはり積りに積もっていけば限界に達してしまいます。私は今本当にお一人お一人が「心の開放」を必要としているのではないかと思います。ある信徒の方が息子さんを亡くされて言いました。「私は今イエス様と喧嘩しているんです。なぜ息子は死ななければならなかったんですかと。」私はこれでいいと思うのです。イエス様にすべてをさらけだしていいのです。キリストの教会が体裁や建前によって形成されていくのではなく、破れや苦しみが吐露され、そして回復が与えられていくことによって成長していくことを心より願っています。

司祭 ステパノ 越山 哲也

「いつまで?」 2018年5月号

今年も3月11日を迎え、東日本大震災から7年目の時を迎えました。こういう振り返りの文章を書いていると、つい決まり文句のような「早いもので」という言葉を使ってしまいそうになりますが、「私の中では、時は止まったままです」「どれだけ時間が経とうが私には関係ない」という被災された方々の声を聴くと、私などが軽々に使ってはいけない言葉だなと思わされています。「ああ、もうそんなに時間が経ったのか」という思いは、やはり外側から見た思いだからなのでしょう。そして「この言葉は使うべきではない」という私の思いは、後ろめたさから来ているものかもしれません。忘れてはいません。決して忘れているわけではないのです。しかし・・・

今年も3月11日を迎え、東日本大震災から7年目の時を迎えました。こういう振り返りの文章を書いていると、つい決まり文句のような「早いもので」という言葉を使ってしまいそうになりますが、「私の中では、時は止まったままです」「どれだけ時間が経とうが私には関係ない」という被災された方々の声を聴くと、私などが軽々に使ってはいけない言葉だなと思わされています。「ああ、もうそんなに時間が経ったのか」という思いは、やはり外側から見た思いだからなのでしょう。そして「この言葉は使うべきではない」という私の思いは、後ろめたさから来ているものかもしれません。忘れてはいません。決して忘れているわけではないのです。しかし・・・

震災の当初から支援活動の手伝いをさせていただき、「いっしょに歩こう!プロジェクト」「だいじに・東北」の働きの中で4年間関わらせていただきました。近所の方からも「今日も仙台(支援活動)かい。ご苦労さんだねー」と声をかけていただきました。

そんなある日、見知らぬ男性が山形の教会を訪ねてこられ、どこで知られたのか「教会でも支援活動をされているそうですね。私の友人も石巻の津波で死んでしまいました。どうかお祈りしてください」と涙ながらに言われました。直接の被害は少なかった山形県ですが、人と人の繋がりの中で、こんな悲しみがここにもあることを知らされました。その悲しみは癒されることはあっても、決して消え去ることはないのでしょう。こんな思いも教会は忘れてはいけないのだと思います。

それと対極をなすような言葉が聞かれ始めたのは、震災後3、4年目くらいからだったと記憶しています。「東北教区はいつまで支援活動をするの?」悪気ではないのでしょう。遠くから見ていると「もう良いのじゃない」と見えるのかもしれません。「ほかでも災害が起きているし、そっちも大事じゃない?」それもわかります。無関心でいてはいけないことです。でも、私たちの身近に悲しみ、傷ついている人たちがいるのです。少し意地悪とも思えてしまう問いかけに、不甲斐ない私は答えに詰まります。しかし人のことは言えません。私自身も遠くの悲しい出来事には、当初は涙することはあっても、ごめんなさい。いつの間にか忘れてしまっています。だからこそ東日本大震災のことは、東北にある教会、そして私は忘れてはいけないのです。

「いつまで?」に答えはありません。「終戦記念日」はすべての戦争犠牲者を覚え、永遠の平和を願う日であり「次の戦争が起こるまで」などという怖い期限はついていないでしょう。それとは違い自然災害はまたいつの日か私たちに襲い掛かってくるのでしょう。残念ながら今の私たちにはそれを完全に防ぐ手段はありません。しかし、自然の脅威に抗い、少しでも犠牲者を出さないように、少しでも悲しみに暮れる人を出さないようにと「これより先に家を建ててはならない」「津波はここまで到達した」と石に刻み、後世に伝えようとした先人がいたように、たとえ大災害を経験した人たちがいなくなっても、教会も生きている石碑として東日本大震災という出来事を語り継ぐ存在となることを願っています。なぜならば聖霊の導きの中で「語り継ぐ」人たちがいたからこそ、私たちはイエスという方と出会うことができるからです。遣わされた場所で何を語り継ぐか、それも教会の使命なのです。

司祭 ステパノ 涌井 康福