教区報

教区報「あけぼの」 - 東北の信徒への手紙の記事

「いつまで?」 2018年5月号

今年も3月11日を迎え、東日本大震災から7年目の時を迎えました。こういう振り返りの文章を書いていると、つい決まり文句のような「早いもので」という言葉を使ってしまいそうになりますが、「私の中では、時は止まったままです」「どれだけ時間が経とうが私には関係ない」という被災された方々の声を聴くと、私などが軽々に使ってはいけない言葉だなと思わされています。「ああ、もうそんなに時間が経ったのか」という思いは、やはり外側から見た思いだからなのでしょう。そして「この言葉は使うべきではない」という私の思いは、後ろめたさから来ているものかもしれません。忘れてはいません。決して忘れているわけではないのです。しかし・・・

今年も3月11日を迎え、東日本大震災から7年目の時を迎えました。こういう振り返りの文章を書いていると、つい決まり文句のような「早いもので」という言葉を使ってしまいそうになりますが、「私の中では、時は止まったままです」「どれだけ時間が経とうが私には関係ない」という被災された方々の声を聴くと、私などが軽々に使ってはいけない言葉だなと思わされています。「ああ、もうそんなに時間が経ったのか」という思いは、やはり外側から見た思いだからなのでしょう。そして「この言葉は使うべきではない」という私の思いは、後ろめたさから来ているものかもしれません。忘れてはいません。決して忘れているわけではないのです。しかし・・・

震災の当初から支援活動の手伝いをさせていただき、「いっしょに歩こう!プロジェクト」「だいじに・東北」の働きの中で4年間関わらせていただきました。近所の方からも「今日も仙台(支援活動)かい。ご苦労さんだねー」と声をかけていただきました。

そんなある日、見知らぬ男性が山形の教会を訪ねてこられ、どこで知られたのか「教会でも支援活動をされているそうですね。私の友人も石巻の津波で死んでしまいました。どうかお祈りしてください」と涙ながらに言われました。直接の被害は少なかった山形県ですが、人と人の繋がりの中で、こんな悲しみがここにもあることを知らされました。その悲しみは癒されることはあっても、決して消え去ることはないのでしょう。こんな思いも教会は忘れてはいけないのだと思います。

それと対極をなすような言葉が聞かれ始めたのは、震災後3、4年目くらいからだったと記憶しています。「東北教区はいつまで支援活動をするの?」悪気ではないのでしょう。遠くから見ていると「もう良いのじゃない」と見えるのかもしれません。「ほかでも災害が起きているし、そっちも大事じゃない?」それもわかります。無関心でいてはいけないことです。でも、私たちの身近に悲しみ、傷ついている人たちがいるのです。少し意地悪とも思えてしまう問いかけに、不甲斐ない私は答えに詰まります。しかし人のことは言えません。私自身も遠くの悲しい出来事には、当初は涙することはあっても、ごめんなさい。いつの間にか忘れてしまっています。だからこそ東日本大震災のことは、東北にある教会、そして私は忘れてはいけないのです。

「いつまで?」に答えはありません。「終戦記念日」はすべての戦争犠牲者を覚え、永遠の平和を願う日であり「次の戦争が起こるまで」などという怖い期限はついていないでしょう。それとは違い自然災害はまたいつの日か私たちに襲い掛かってくるのでしょう。残念ながら今の私たちにはそれを完全に防ぐ手段はありません。しかし、自然の脅威に抗い、少しでも犠牲者を出さないように、少しでも悲しみに暮れる人を出さないようにと「これより先に家を建ててはならない」「津波はここまで到達した」と石に刻み、後世に伝えようとした先人がいたように、たとえ大災害を経験した人たちがいなくなっても、教会も生きている石碑として東日本大震災という出来事を語り継ぐ存在となることを願っています。なぜならば聖霊の導きの中で「語り継ぐ」人たちがいたからこそ、私たちはイエスという方と出会うことができるからです。遣わされた場所で何を語り継ぐか、それも教会の使命なのです。

司祭 ステパノ 涌井 康福

あけぼの2020年5月号

「鍵をかけた心に響く主の平和」

戸にはみな鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。(ヨハネによる福音書20:26)

新型コロナウイルス感染症蔓延予防対策のために、東北教区内すべての教会の礼拝や諸集会が休止され、教会に集まって礼拝をささげることが当たり前ではなく特別な恵みだったのだと今、皆さん誰もが思われているのではないでしょうか。

主の弟子たちは、イエスご自身が十字架の苦難を予告していたにも関わらず、そんなことがあるわけない、そんなことがあってはならないという心理状態であったと思います。

新型コロナウイルス感染症が中国で発症したという報道を昨年12月に耳にした時は正直なところ情けないのですが私にとってそれは対岸の火事で、まさかこんなことになるとは想像出来ませんでした。

これから大きな苦難が到来するから備えておかなければならないことは耳にはしていながら心が向き合っていませんでした。そんなことがあるわけないとこれから起こりうる出来事から逃れようとしている自分自身と主の受難の予告を受け止めない弟子たちの姿が重なります。

イエス様はご自身の予告通りに十字架上で死なれました。その現実を突きつけられた弟子たちの生活は変わっていきました。皆、それぞれの家に鍵をかけて閉じこもってしまいました。

英国の聖公会はコロナ対策のために礼拝を休止するだけでなく、物理的にも教会の扉に鍵をかけていることを知りました。教会の扉はいつでも開かれていなければならないのに、それすら出来なくなっている状況です。

多様な価値観を持っている人間ですから現在の状況に対してもそれぞれ考え方があって当然です。一番悲しいことはこのような生活が続くと人の心がすさんでくるのです。

多様性は私たちを神様に心を向けさせるものなのですが、情報が嵐のように飛び交う中で何を信じて良いのか分からず不安と恐れの中で多様性を受け止めることが出来なくなってしまい、様々な弊害によって私と神様の関係を、そして私とあなたの関係を壊していきます。

だからこそ、今皆さんと分かち合いたいみ言葉が冒頭の箇所です。主イエス様は真ん中に立っておられます。私たちの現実の只中に身を置かれて十字架の死、つまり私たちのすべての身勝手さをすべて受け止め身代わりに犠牲となってくださったお方が、「あなた方に平和がありますように」と「あなた」に「わたし」に宣言してくださっているのです。

だからこそ、今皆さんと分かち合いたいみ言葉が冒頭の箇所です。主イエス様は真ん中に立っておられます。私たちの現実の只中に身を置かれて十字架の死、つまり私たちのすべての身勝手さをすべて受け止め身代わりに犠牲となってくださったお方が、「あなた方に平和がありますように」と「あなた」に「わたし」に宣言してくださっているのです。

復活されたイエス様は鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちの心を否定せずに全受容し、その大きな愛の中で弟子たちのすさんだ心は徐々に開かれ、失われた日常が回復していったのです。

「私たちの内に働く力によって、私たちが願い、考えることすべてをはるかに超えてかなえることができる方に、教会により、また、キリスト・イエスによって、栄光が世々にわたって、とこしえにありますように、アーメン」(エフェソの信徒への手紙3:20〜21)

司祭 ステパノ 越山哲也(八戸聖ルカ教会牧師)

あけぼの2021年11月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「諸聖徒日によせて~憶えて祈る~」

秋も徐々に深まり、11月1日には「諸聖徒日」という祝日を迎えます。

教会が諸聖徒日を守るようになったのは、5世紀始め頃のシリアの教会で、よく知られている全ての殉教者と、全く知られていない殉教者を記念して祝ったのが、その始まりだそうです。そして後には全ての逝去者を憶えて祈るようになりました。

よく知られている殉教者逝去者を記念することは、それほど難しいことではないでしょう。それは丁度、自分の親族や知人の死を記念する時のように、それらの人々の痛みや苦しみ、あるいは暖かい最後の交わりの時などを思い起こすことができるからです。けれども、全く知らない人を記念することは、とても難しいと思います。しかしそれが難しいと言って、私たちが記念しないなら、私たちにとっては、それらの人々は無に等しくなってしまうでしょう。

父なる神様はそのようなことをお望みではないと思います。イエス様は人が無視してしまうような「これらの最も小さな者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである」と言われ、私たちが知っていようといまいと、一人ひとりの人を大切にすることを望んでおられるのです。私たちが知っていようといまいと、その人の人生があり、死があるのです。その事実は空しいものではなく、私たちが考える以上にイエス様、神様にとって大切な人生なのです。そのことに私たちの想像力を、思いを巡らせることが大切なのだと思います。

2005年の夏、「聖公会国際礼拝協議会」に出席するために加藤主教様とチェコのプラハに行ったことがありました。その協議会終了後、私たちは2つの経験をしました。

1つは、8月6日、旧市内の聖ミクラーシュ教会で、広島の犠牲者を憶えるレクイエム・コンサートが開かれていたことです。日本から遠く離れた中欧の教会が、60年前のヒロシマの出来事、原爆犠牲者の苦しみを憶えて祈って下さる。とても感激しました。

1つは、8月6日、旧市内の聖ミクラーシュ教会で、広島の犠牲者を憶えるレクイエム・コンサートが開かれていたことです。日本から遠く離れた中欧の教会が、60年前のヒロシマの出来事、原爆犠牲者の苦しみを憶えて祈って下さる。とても感激しました。

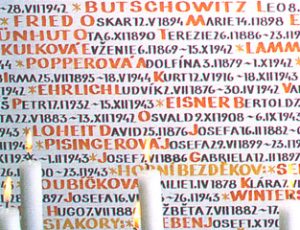

もう1つは、翌日に訪れたユダヤ人町の会堂(シナゴーグ)で見た出来事です。プラハに残る6つのシナゴーグの1つに、ピンカス・シナゴーグがあります。そのシナゴーグの壁面一杯に、人の名前と生年月日が書かれていたのです。(写真)それはナチスの大量虐殺によってチェコで殺されたユダヤ人犠牲者、約7万8千人の名前だそうです。それは人々の生きていた証しであり、痛みと苦しみの記憶でもあると思いました。まさにここでも人々は「憶えて祈り続けられて」いるのです。

諸聖徒日(に近い日曜日)、私たちはそれぞれの教会で神様のもとに凱旋された方々のお名前を呼んでお祈りします。それらの方々は私たちがよく知っている人、記憶に新しい人たちであると同時に、私たちが直接には知らない多くの信仰の先達たちです。その祈りは私たちの祈りだけではなく、すでに召された方々も天上の教会でイエス様と共に私たちを憶えて祈ってくださる、共同の祈り、交わりの祈りです。この世で神様と隣人を愛して生きられた一人ひとりの人生を憶えて祈り、神様がその人々を迎え入れてくださっていることを感謝して祝う時、そこには真実の聖徒の交わりがあるのではないでしょうか。

東北教区主教 主教 ヨハネ 吉田雅人

あけぼの2024年6月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「私たちの地域へ蒔く種」

最近、弘前昇天教会には多くの方が訪れています。日本全国や色々な国からの観光客もいらっしゃいますが、地元の方々もたくさん教会を訪れます。昨年は弘前市と一緒に教会訪問プログラムを計画し一日で200名くらいの方々がいらしたこともありました。しかし、教会を訪れる方々と話をすればするほど、私の心が痛くなりました。その理由は、「この教会の門はいつも閉まっていた。だから教会を観たくても観ることができない」という声を地元のたくさんの方々から聞いたからです。お

最近、弘前昇天教会には多くの方が訪れています。日本全国や色々な国からの観光客もいらっしゃいますが、地元の方々もたくさん教会を訪れます。昨年は弘前市と一緒に教会訪問プログラムを計画し一日で200名くらいの方々がいらしたこともありました。しかし、教会を訪れる方々と話をすればするほど、私の心が痛くなりました。その理由は、「この教会の門はいつも閉まっていた。だから教会を観たくても観ることができない」という声を地元のたくさんの方々から聞いたからです。お

もちろん門を閉めていたのには様々な理由がありました。この中で一番の理由は定住牧師がいなくて信徒皆さんでは対応に限界があるからでした。

イザヤ書55章10節以下に「雨も雪も、ひとたび天から降ればむなしく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ種蒔く人には種を与え食べる人には種を与える。そのように、わたしの口から出るわたしの言葉もむなしくは、わたしのもとに戻らない。それはわたしの望むことを成し遂げわたしが与えた氏名を必ず果たす。」という言葉があります。このみ言葉では自然の順理が明らかになっています。

イスラエルの民は、自分たちが種を蒔いたとしても、その恵みを施すのは神様であると告白します。神様のご意志が必ず成し遂げられるのが創造の順理であるという言葉を心に刻みたいと思います。

私たちが蒔くべき種は、やはり神様から受けた恵みを他の人々が知るように努力する心です。そして行動することです。私たちが蒔いている紙さなの恵みの種がすぐにも私たちに近づいていなくても挫折してはいけません。種を蒔いてもその種がすぐに実を結び、種を蒔いた人に戻るようにはできません。それを期待するのはむしろ欲望です。

私たちは毎日種を蒔きます。慈悲深い神様の恵みを言葉と行動で実践することが種を蒔くことです。イエス・キリストの十字架も同じです。確かに最初は失敗のように見えますが、神様の意志は異なります。死に勝ち、完全な勝利を成し遂げるための苦痛を捧げられたのです。私たちも待っている心で、今のように種を蒔く切実な心をで暮らすなら、その実は神様がくださる恵みの贈り物になります。

このような人の切実な願いは主イエス・キリストが教えてくださった祈りによく出ています。神様が慈悲深いように、私たちも慈悲深く恵みを求めなければなりません。そのためには、より多くの努力をしなければなりません。神様に純粋に従う私たちが求めるものが何であるかを私たち一人一人が確認する必要があります。

最近、教会の花壇で花を見る時間が多くなりました。名前も知らない花を長い時間ずっと見る時があります。ある日なぜ花の名前を知らないか考えてみると、これまで花に対して関心がなかったからでした。関心をもって花を見ると色々な良さに気付くことができます。このように私たちが神様の宣教に関心を持って各地域で各教会に合う形はどんな形なのか。また、わたしたちが蒔くべき種はどのような種か。東北教区が、神様の前で謙遜な弟子として、祈りの中で確認する共同体になることを願います。

弘前昇天教会牧師 司祭 ドミニコ 李 贊煕