教区報

教区報「あけぼの」 - 東北の信徒への手紙の記事

「神の恵みへの応答」 2018年2月号

5歳の時、先天性心室中隔欠損で心臓手術を経験しました。この心臓手術で肋骨を縦半分に切ったのですが、8歳の時、これを留めるために巻いていた針金を除去する手術をしました(現在は外科技術も進歩し、そのような“荒っぽい”手段はとらないようです)。26歳の時には当時在籍していた聖公会神学院の学生寮の階段で転落、頭蓋骨骨折急性硬膜外血腫で入院しました。思えば何度も入院を経験し、家族を含め周りの人たちに多くの心配をかけてしまったことを思わされます。

5歳の時、先天性心室中隔欠損で心臓手術を経験しました。この心臓手術で肋骨を縦半分に切ったのですが、8歳の時、これを留めるために巻いていた針金を除去する手術をしました(現在は外科技術も進歩し、そのような“荒っぽい”手段はとらないようです)。26歳の時には当時在籍していた聖公会神学院の学生寮の階段で転落、頭蓋骨骨折急性硬膜外血腫で入院しました。思えば何度も入院を経験し、家族を含め周りの人たちに多くの心配をかけてしまったことを思わされます。

しかし、度重なる入院経験で糧となったこともあります。病室にいる人は居留守が使えないという事実を知ったことです。気分が落ち込んで、誰にも会いたくないと思うことは入院患者とて同じです。しかし病室にいれば逃げも隠れもできません。来る者拒まず応対しなければならないのです。ましてや相手が牧師である場合、病床で祈りが捧げられ、「早く良くなってください」と告げられて牧師が病室を出て行った後、「やっと帰ってくれた」と思うことも失礼ながらありました。病める人のために祈りを捧げることができたと満足感を覚えるのは牧師だけで訪問された側はホッと胸を撫で下ろしている、そんなことがあるかも知れない…。自身が牧師になった今、病床訪問の際に常に思い出す経験です。

病気や怪我はある意味でアクシデントですが、それ以外にも、これまでの人生で自ら招いた、あるいは不慮の出来事によって何度も挫折経験をしてきました。その度に「どうして自分がこんな目に遭うんだ」「なぜこんなに苦しまねばならないのだ」と神に叫びました。その時々は二度と起ち上がることはできないと感じもしましたが、そうした挫折経験も入院経験と同じように、マイナスで終わることはありませんでした。あの経験があったから今がある、そう思える自分がいます。だからこそ「すべてのことが相働いて益となる」というみ言葉が座右の銘でもあります。

イスラエルの民と神が関係を結ぶに際して、モーセもその後継者ヨシュアも、神が民に行われた恵みを思い起こさせ、その上で誰に仕えるかを選べと迫ります。そこには、その時は挫折経験だと思えたことであっても、そこに神の導きがあったから今があるということを想起させ、その導きに応えるために自らできることを神に対して捧げ出すのがあなたがたの責任ではないかという論理があります。

どうも「すべてのことが相働いて益となる」には時間が必要なようです。だからこそ教会は「待つ」ことを大事にしてきたのだとも思います。しかしこの「待つ」時間は、ただ「座して待つ」「静観する」だけの時間ではないと思うのです。人間的には挫折と思えることでも、それを通して命を育む存在があることを想起し、自分には何ができるかを考え捧げ出していく時間であるように思うのです。そしてそれは、財政逼迫や人的問題など課題を抱える教区にあっても同じではないかと思いますが如何でしょうか。

「主は命を 与えませり

主は血しおを 流しませり

その死によりてぞ われは生きぬ

われ 何をなして

主にむくいし」

(聖歌第506番第1節)

司祭 ヨハネ 八木 正言

あけぼの2019年12月号

巻頭言「ウェルカム・ミニストリー」

かつて英国のある主教座聖堂の礼拝に参加した時、ちょうどその日に「ウェルカム・ミニストリー」を担う信徒の人たちの祝福式(礼拝とパーティ)があり、大変印象的に思いました。日本の現状に一番近い働きでいえば「アッシャー」というところです。ただもう少し活動の範囲は広いものでした。海外の教会、とくに大聖堂に行かれた方は、何か目立つしるし(腕章等)をつけて、観光客のガイドをしている親切な、そして大体は年配の男女を見られたことがあると思いますが、あの方たちのことと思ってよいと思います。まさに「教会にようこそ」という役割です。もちろんボランティアです。

かつて英国のある主教座聖堂の礼拝に参加した時、ちょうどその日に「ウェルカム・ミニストリー」を担う信徒の人たちの祝福式(礼拝とパーティ)があり、大変印象的に思いました。日本の現状に一番近い働きでいえば「アッシャー」というところです。ただもう少し活動の範囲は広いものでした。海外の教会、とくに大聖堂に行かれた方は、何か目立つしるし(腕章等)をつけて、観光客のガイドをしている親切な、そして大体は年配の男女を見られたことがあると思いますが、あの方たちのことと思ってよいと思います。まさに「教会にようこそ」という役割です。もちろんボランティアです。

「教会を開く」ということが、今東北教区の大事なテーマになっていますが、私は例えばですが、教会の扉を、ともかく毎日開けておく、誰でも入れるようにしておくことだけが「開かれた教会」ではないと感じています。逝去された野村潔司祭がかつてカナダに留学され、その帰国の報告を伺ったことがあります。カナダで、もし教会の扉を常時開けていたら、礼拝堂はたちまちホームレスの人たちの住居になると言われていました。そして教会も扉を開けているのであれば、それを前提に、教会に社会福祉士のような人を配置して前向きに対応していると(すべての教会ではないでしょう)。

いきなり、私たちもそうすべきだと言う積りはありません。しかし私見では、毎日ただ扉を開けておくよりも、例えば「火曜・木曜・土曜は午前10時から午後4時まで教会の玄関は開いています。そして信徒のボランティアがお待ちしています」と言えた方が、余程よくはないかと思うのです。もちろん誰もいない礼拝堂で一人祈りたい方もあるでしょう。扉が開いていることが無意味だとは決して申しません。しかし扉は開いているけど誰もいません、「今日は牧師がいないので、何もお話は出来ません、聞けません」というのはあまり「開いている」感じはしないのです。週に一度でも、交代で信徒のボランティアが教会の中に居られたら。人が来ない時は何か教会の事務(誕生日カードや逝去記念カードの宛名書きとか)をされたらよいのではないか(すでにそうされている教会もあるでしょう)。ここまで話をしたら「いや~、それは信徒には無理です」と言われたことがありました。牧師がいないと駄目だというわけです。確かに専門的なカウンセリングのような応対は誰でも出来るわけではないでしょう。しかし専門的な話ではなく、この教会はこういう所ですよ、わたしもこんな感じで教会に来ているんですよ~、と普通の会話でいいと思います。それ以上の特別な悩み、課題があれば、それこそ牧師はいついついますからその時に、と訪問予約をしてもいいのではないでしょうか。

こういうことが出来る教会と、もはや人数的にもとても無理だという教会とがあるだろうことは承知しています。

私の申し上げたいことは「教会が開いている」ということの一つの側面として、物理的な扉だけではなく、信徒の方たちが教会について、自分の信仰について、もう少し積極的に語る、ということもあるのではないか、ということです。

主教 ヨハネ 加藤博道(磯山聖ヨハネ教会牧師)

あけぼの2021年10月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「私たちは何かを信じ、何かに賭けて、前に進む」

コロナ禍自粛で先が見えない中で、冒険は遠ざかり、確実性を探し求めて生きるようになってきました。

夢と希望を追い求めた熱気に満ちた青春時代、そして今私は無駄なものをそぎ落してシンプルな生き方のゴールドエージを迎えました。しかしこの状況のなかでは思うような人生設計は叶いません。さらに心に映る景色が変わりました。

「信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです」

(ヘブライ人への手紙11章)

今信じることの不確実性に耐えがたいジレンマを感じています。私たちは少なくとも信じるものが存在しないと生きる力は湧いてきません。今顔の見える関係が希薄になってきました。見えない事実を日々確認したいのです。

合うことが出来れば例え貧弱な会話でも相手の顔の表情、ふるまいで心が通じます。他所とのふれあい、出会いを通して私たちは癒され、前に踏み出すことが出来ます。

前に出るということは冒険の旅に出かけることです。それこそ片道切符を手に握りしめて夜汽車に乗り込む心境です。目が覚めたらそこに何が待っているかわかりません。それでも信じるものに賭けて失敗を恐れず、全身で時間の止まった確実性の世界から飛び出して行きたいと思うのです。信じることを離れては何事も成すことは出来ません。生まれてすぐの赤ちゃんは全幅の信頼を母親に委ねます。この信頼が幼子の生きる力となります。

「私たちはいつまでも残るものを待っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるには忍耐が必要なのです」

(ヘブライ人への手紙10章)

私事ですが39年間東北教区でご奉仕に与り、その間、言語に尽くせない多くの体験を皆さまのご支援をいただきながらいたしました。時に忘れることの出来ない、忘れてはいけない2011年3月11日の東日本大震災は私が生きてきた人生に疑念を抱かせることになりました。

2万人近くの尊い命が奪われ、33万人の方々が仮設等で片寄せ合って、生活していました。先の希望は見えず、放射能汚染で、家族はばらばらにされ、帰りたい故郷には一歩も近寄れないでいる多くの現実がありました。一見元気そうに見える方も悲しみと辛さを耐えて頑張っていました。しかし仮設から一歩外に出ると、一見前と変わらない景色の中で、私を含めて多くの人々が生活していました。被災者の方々から時々言われたことを思い出します、「帰る家があること…いいよな!」と。日常の平和な生活、平凡な生活、特に変化は無いが仕事がある生活…3月11日を境にすべてが一変した多くの方々。平和な日常は夢の又夢となりました。

コロナ禍は再び3月11日のあの日々を思い出しました。先が見えない耐えがたい苦難と悲しみを背負ってこの10年を生きてきた震災の当事者の方々に想いを馳せます。

大震災から、コロナ禍の自粛生活から見えてきたものがあります。決して忘れてはいけないもの、信じること、諦めないこと、そして忍耐を伴うが自分の確信を決して捨てないことだと思います。

何も出来ない、助ける術もわからない、力も能力もない、そんな時イエスがそっと寄り添って「だいじょうぶだよ」と祈りの中で天の声が聞こえてきます。

打ちひしがれた時にこそ、主の豊かな恵みに触れ、約束されたものを受けることを信じて一歩でも前に進めますように…。主に感謝

仙台基督教会 嘱託 司祭 ピリポ 越山健蔵

あけぼの2023年12月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「奪い合えば足りず 分け合えば余る」

「人々は皆、食べて満腹した。そして、余ったパン切れを集めると、十二の籠がいっぱいになった。」(マタイ14章20節)

「人々は皆、食べて満腹した。そして、余ったパン切れを集めると、十二の籠がいっぱいになった。」(マタイ14章20節)

10月18日から19日に函館で北海道教区との合同教役者会が行われました。宣教協働区として歩みを始めたバカリの両教区にとって、とても有意義な時間が与えられました。それぞれ教区内各教会の紹介をし、お隣の教区とはいえ、お互いに知らなことばかりでした。東北教区も広大な面積を誇っていますが、北海道教区は東方地方全体よりも大きな面積を持っています。それは非常に魅力的であり同時に途方もない大きさを知ったことで脅威にも感じました。

お互いに足並みを揃えて同じ方向(目標)に進んでいくということは、笹森主教も仰っていましたが、夫婦になっていくようなものです。今は双方見つめ合ってお互いの色々な面を確認している状態ですが、良教区とも宣教協働を重ねて、その目線の方向を少しずつ前に向け、最終的には同じ方向を向いて歩んでいくことです。

イエスさまは5千人の給仕の場面で、弟子たちの手で人々に食べ物を与えるように促しました。そして結果的に大群衆のお腹は満たされ、なおも余ったと記されています。

この群衆に「さあお腹がすいた人はここまで取りにおいでください」と言ったとします。おそらく、お腹をすかせた多くの人はその給仕所に群がり、混雑し、奪い合い、暴力に発展する事態になったかもしれません。弟子たちをそれぞれに群衆たちのもとへまわらせて、限られた食物を【分け合う】ということがこの場面では大切だったのです。先日もある国で、新しいスマートフォンの発売日に暴力による奪い合いが起きました。足らないから奪い合うのではなく、奪い合うから足らなくなるのです。奪い合いというのは【自分(たち)だけは】という気持ちから生まれます。多くの戦争もこの【自分(たち)だけは】という気持ちから始まっています。

他の教区と一つになると聞いた時には多くの心配事があります。自分たちの教区はどのように変化してしまうのか、信仰生活や教会生活にどんな影響が出るのか、主教座はどこになるのか、分担金はどうなるのか、教役者は東北から出ていくのか、一緒になる教区の教役者が来るのか、教会の管理体制はどうなるのか、細かいことまで考えるとキリがありません。心配事が増えると、【自分(たち)だけは】という気持ちが生まれ、宣教協働ということ自体が非常にマイナスなことになってしまいます。お互いの教区が大切にしている色々なことやものを奪う、与えるという発想ではなく【分かち合う】んだと考えていけば自然と宣教協働や合併という不安な道も神さまの愛によって明るく照らされるように思います。

どのように変化していくのかは何もわかりません。きっと良いことも不都合なことも起こると思います。しかし複数の教区が一つになることで、足らなくなるというマイナスな考え、今よりもあらゆることが縮小され、制限されてしまうと考えるのではなく、より広く豊かで多彩な体制になると考えたいものです。そして、互いに持つたくさんの良いことを分け合える。素敵な夫婦のような宣教協働の道を歩んでいけたらと願っています。

山形聖ペテロ教会牧師 司祭 テモテ 遠藤洋介

「主よ、私の心を開いてください」2016年5月号

この言葉は私が大切にしている言葉の一つです。私が15歳の時に教父母から言われた言葉です。見事に核心をつかれました。

私は中学生の頃に学校に行くことが出来なくなってしまいました。その理由は自分自身の中にありました。私は大丈夫と無理に自分の心にふたをして取り繕って優等生でいなければならない自分と本当の自分がぶつかったことが根本的な原因でした。

もう一つの私の人生にとって大きな出来事は、弟の死でした。弟は1998年9月16日未明に自ら命を絶ちました。19歳の人生でした。亡くなる数時間前に私の携帯電話に弟から電話がありました。

それは9月15日に仙台で大きな地震があり、ニュースで地震のことを知り、当時、仙台の大学に通っていた私の事を心配して電話をかけてきたのでした。まさかその電話での会話が最後になるとはその時は思いもしませんでした。私はその時、日本聖公会の聖職候補生の認可を頂いており、大学を卒業したら春からは神学校に行く準備をしていました。しかし、弟の苦しみに気付いてやれないような者が聖職の道を歩んでいいのだろうかと思い悩む日々が続きました。

また、「哲也さんはご兄弟がいるの?」と聞かれると「いいえ、私には兄弟はいません」もしくは「弟さんの死因は何だったのですか」と聞かれると、「突然死」ですと言って本当の事をとっさに伏せてしまっていました。しかし、それは本当に苦しいことでした。本音を隠して体裁を整えてばかりいる自分がそこにはいました。そんな時に思い出したのが冒頭の言葉です。

「自分自身の心をまず開放してごらんなさい」自分自身の心に嘘をついて蓋をしていると人生のどこかで必ず無理がくるのです。自分では大丈夫だと思っていても心は正直です。しかし、どうでしょうか。心を開放すれば楽になるかもしれませんが、人間そんなに簡単に本当の部分を吐露することは出来ません。なぜならば怖いからです。

東日本大震災5周年記念礼拝の中で3人の方がお話をしてくださいました。皆さんそれぞれのお話に私は心打たれました。震災当日の出来事から今日に至るまでの心の動きをお話しくださいました。多くの人の前でこれまでなかなか言えなかった本音も吐露されていました。とても勇気のいることだったのではないかとお話を伺いながら感じました。

皆さんはどうですか。ご自身の本当の部分を吐露できていますか。イエス様の前で告白できていますか。無理していませんか。みんな、毎日鎧をかぶって生きています。でもそれがやはり積りに積もっていけば限界に達してしまいます。私は今本当にお一人お一人が「心の開放」を必要としているのではないかと思います。ある信徒の方が息子さんを亡くされて言いました。「私は今イエス様と喧嘩しているんです。なぜ息子は死ななければならなかったんですかと。」私はこれでいいと思うのです。イエス様にすべてをさらけだしていいのです。キリストの教会が体裁や建前によって形成されていくのではなく、破れや苦しみが吐露され、そして回復が与えられていくことによって成長していくことを心より願っています。

司祭 ステパノ 越山 哲也

「いつまで?」 2018年5月号

今年も3月11日を迎え、東日本大震災から7年目の時を迎えました。こういう振り返りの文章を書いていると、つい決まり文句のような「早いもので」という言葉を使ってしまいそうになりますが、「私の中では、時は止まったままです」「どれだけ時間が経とうが私には関係ない」という被災された方々の声を聴くと、私などが軽々に使ってはいけない言葉だなと思わされています。「ああ、もうそんなに時間が経ったのか」という思いは、やはり外側から見た思いだからなのでしょう。そして「この言葉は使うべきではない」という私の思いは、後ろめたさから来ているものかもしれません。忘れてはいません。決して忘れているわけではないのです。しかし・・・

今年も3月11日を迎え、東日本大震災から7年目の時を迎えました。こういう振り返りの文章を書いていると、つい決まり文句のような「早いもので」という言葉を使ってしまいそうになりますが、「私の中では、時は止まったままです」「どれだけ時間が経とうが私には関係ない」という被災された方々の声を聴くと、私などが軽々に使ってはいけない言葉だなと思わされています。「ああ、もうそんなに時間が経ったのか」という思いは、やはり外側から見た思いだからなのでしょう。そして「この言葉は使うべきではない」という私の思いは、後ろめたさから来ているものかもしれません。忘れてはいません。決して忘れているわけではないのです。しかし・・・

震災の当初から支援活動の手伝いをさせていただき、「いっしょに歩こう!プロジェクト」「だいじに・東北」の働きの中で4年間関わらせていただきました。近所の方からも「今日も仙台(支援活動)かい。ご苦労さんだねー」と声をかけていただきました。

そんなある日、見知らぬ男性が山形の教会を訪ねてこられ、どこで知られたのか「教会でも支援活動をされているそうですね。私の友人も石巻の津波で死んでしまいました。どうかお祈りしてください」と涙ながらに言われました。直接の被害は少なかった山形県ですが、人と人の繋がりの中で、こんな悲しみがここにもあることを知らされました。その悲しみは癒されることはあっても、決して消え去ることはないのでしょう。こんな思いも教会は忘れてはいけないのだと思います。

それと対極をなすような言葉が聞かれ始めたのは、震災後3、4年目くらいからだったと記憶しています。「東北教区はいつまで支援活動をするの?」悪気ではないのでしょう。遠くから見ていると「もう良いのじゃない」と見えるのかもしれません。「ほかでも災害が起きているし、そっちも大事じゃない?」それもわかります。無関心でいてはいけないことです。でも、私たちの身近に悲しみ、傷ついている人たちがいるのです。少し意地悪とも思えてしまう問いかけに、不甲斐ない私は答えに詰まります。しかし人のことは言えません。私自身も遠くの悲しい出来事には、当初は涙することはあっても、ごめんなさい。いつの間にか忘れてしまっています。だからこそ東日本大震災のことは、東北にある教会、そして私は忘れてはいけないのです。

「いつまで?」に答えはありません。「終戦記念日」はすべての戦争犠牲者を覚え、永遠の平和を願う日であり「次の戦争が起こるまで」などという怖い期限はついていないでしょう。それとは違い自然災害はまたいつの日か私たちに襲い掛かってくるのでしょう。残念ながら今の私たちにはそれを完全に防ぐ手段はありません。しかし、自然の脅威に抗い、少しでも犠牲者を出さないように、少しでも悲しみに暮れる人を出さないようにと「これより先に家を建ててはならない」「津波はここまで到達した」と石に刻み、後世に伝えようとした先人がいたように、たとえ大災害を経験した人たちがいなくなっても、教会も生きている石碑として東日本大震災という出来事を語り継ぐ存在となることを願っています。なぜならば聖霊の導きの中で「語り継ぐ」人たちがいたからこそ、私たちはイエスという方と出会うことができるからです。遣わされた場所で何を語り継ぐか、それも教会の使命なのです。

司祭 ステパノ 涌井 康福

あけぼの2020年5月号

「鍵をかけた心に響く主の平和」

戸にはみな鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。(ヨハネによる福音書20:26)

新型コロナウイルス感染症蔓延予防対策のために、東北教区内すべての教会の礼拝や諸集会が休止され、教会に集まって礼拝をささげることが当たり前ではなく特別な恵みだったのだと今、皆さん誰もが思われているのではないでしょうか。

主の弟子たちは、イエスご自身が十字架の苦難を予告していたにも関わらず、そんなことがあるわけない、そんなことがあってはならないという心理状態であったと思います。

新型コロナウイルス感染症が中国で発症したという報道を昨年12月に耳にした時は正直なところ情けないのですが私にとってそれは対岸の火事で、まさかこんなことになるとは想像出来ませんでした。

これから大きな苦難が到来するから備えておかなければならないことは耳にはしていながら心が向き合っていませんでした。そんなことがあるわけないとこれから起こりうる出来事から逃れようとしている自分自身と主の受難の予告を受け止めない弟子たちの姿が重なります。

イエス様はご自身の予告通りに十字架上で死なれました。その現実を突きつけられた弟子たちの生活は変わっていきました。皆、それぞれの家に鍵をかけて閉じこもってしまいました。

英国の聖公会はコロナ対策のために礼拝を休止するだけでなく、物理的にも教会の扉に鍵をかけていることを知りました。教会の扉はいつでも開かれていなければならないのに、それすら出来なくなっている状況です。

多様な価値観を持っている人間ですから現在の状況に対してもそれぞれ考え方があって当然です。一番悲しいことはこのような生活が続くと人の心がすさんでくるのです。

多様性は私たちを神様に心を向けさせるものなのですが、情報が嵐のように飛び交う中で何を信じて良いのか分からず不安と恐れの中で多様性を受け止めることが出来なくなってしまい、様々な弊害によって私と神様の関係を、そして私とあなたの関係を壊していきます。

だからこそ、今皆さんと分かち合いたいみ言葉が冒頭の箇所です。主イエス様は真ん中に立っておられます。私たちの現実の只中に身を置かれて十字架の死、つまり私たちのすべての身勝手さをすべて受け止め身代わりに犠牲となってくださったお方が、「あなた方に平和がありますように」と「あなた」に「わたし」に宣言してくださっているのです。

だからこそ、今皆さんと分かち合いたいみ言葉が冒頭の箇所です。主イエス様は真ん中に立っておられます。私たちの現実の只中に身を置かれて十字架の死、つまり私たちのすべての身勝手さをすべて受け止め身代わりに犠牲となってくださったお方が、「あなた方に平和がありますように」と「あなた」に「わたし」に宣言してくださっているのです。

復活されたイエス様は鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちの心を否定せずに全受容し、その大きな愛の中で弟子たちのすさんだ心は徐々に開かれ、失われた日常が回復していったのです。

「私たちの内に働く力によって、私たちが願い、考えることすべてをはるかに超えてかなえることができる方に、教会により、また、キリスト・イエスによって、栄光が世々にわたって、とこしえにありますように、アーメン」(エフェソの信徒への手紙3:20〜21)

司祭 ステパノ 越山哲也(八戸聖ルカ教会牧師)

あけぼの2021年11月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「諸聖徒日によせて~憶えて祈る~」

秋も徐々に深まり、11月1日には「諸聖徒日」という祝日を迎えます。

教会が諸聖徒日を守るようになったのは、5世紀始め頃のシリアの教会で、よく知られている全ての殉教者と、全く知られていない殉教者を記念して祝ったのが、その始まりだそうです。そして後には全ての逝去者を憶えて祈るようになりました。

よく知られている殉教者逝去者を記念することは、それほど難しいことではないでしょう。それは丁度、自分の親族や知人の死を記念する時のように、それらの人々の痛みや苦しみ、あるいは暖かい最後の交わりの時などを思い起こすことができるからです。けれども、全く知らない人を記念することは、とても難しいと思います。しかしそれが難しいと言って、私たちが記念しないなら、私たちにとっては、それらの人々は無に等しくなってしまうでしょう。

父なる神様はそのようなことをお望みではないと思います。イエス様は人が無視してしまうような「これらの最も小さな者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである」と言われ、私たちが知っていようといまいと、一人ひとりの人を大切にすることを望んでおられるのです。私たちが知っていようといまいと、その人の人生があり、死があるのです。その事実は空しいものではなく、私たちが考える以上にイエス様、神様にとって大切な人生なのです。そのことに私たちの想像力を、思いを巡らせることが大切なのだと思います。

2005年の夏、「聖公会国際礼拝協議会」に出席するために加藤主教様とチェコのプラハに行ったことがありました。その協議会終了後、私たちは2つの経験をしました。

1つは、8月6日、旧市内の聖ミクラーシュ教会で、広島の犠牲者を憶えるレクイエム・コンサートが開かれていたことです。日本から遠く離れた中欧の教会が、60年前のヒロシマの出来事、原爆犠牲者の苦しみを憶えて祈って下さる。とても感激しました。

1つは、8月6日、旧市内の聖ミクラーシュ教会で、広島の犠牲者を憶えるレクイエム・コンサートが開かれていたことです。日本から遠く離れた中欧の教会が、60年前のヒロシマの出来事、原爆犠牲者の苦しみを憶えて祈って下さる。とても感激しました。

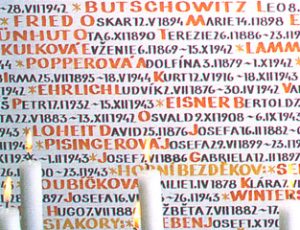

もう1つは、翌日に訪れたユダヤ人町の会堂(シナゴーグ)で見た出来事です。プラハに残る6つのシナゴーグの1つに、ピンカス・シナゴーグがあります。そのシナゴーグの壁面一杯に、人の名前と生年月日が書かれていたのです。(写真)それはナチスの大量虐殺によってチェコで殺されたユダヤ人犠牲者、約7万8千人の名前だそうです。それは人々の生きていた証しであり、痛みと苦しみの記憶でもあると思いました。まさにここでも人々は「憶えて祈り続けられて」いるのです。

諸聖徒日(に近い日曜日)、私たちはそれぞれの教会で神様のもとに凱旋された方々のお名前を呼んでお祈りします。それらの方々は私たちがよく知っている人、記憶に新しい人たちであると同時に、私たちが直接には知らない多くの信仰の先達たちです。その祈りは私たちの祈りだけではなく、すでに召された方々も天上の教会でイエス様と共に私たちを憶えて祈ってくださる、共同の祈り、交わりの祈りです。この世で神様と隣人を愛して生きられた一人ひとりの人生を憶えて祈り、神様がその人々を迎え入れてくださっていることを感謝して祝う時、そこには真実の聖徒の交わりがあるのではないでしょうか。

東北教区主教 主教 ヨハネ 吉田雅人

あけぼの2024年6月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「私たちの地域へ蒔く種」

最近、弘前昇天教会には多くの方が訪れています。日本全国や色々な国からの観光客もいらっしゃいますが、地元の方々もたくさん教会を訪れます。昨年は弘前市と一緒に教会訪問プログラムを計画し一日で200名くらいの方々がいらしたこともありました。しかし、教会を訪れる方々と話をすればするほど、私の心が痛くなりました。その理由は、「この教会の門はいつも閉まっていた。だから教会を観たくても観ることができない」という声を地元のたくさんの方々から聞いたからです。お

最近、弘前昇天教会には多くの方が訪れています。日本全国や色々な国からの観光客もいらっしゃいますが、地元の方々もたくさん教会を訪れます。昨年は弘前市と一緒に教会訪問プログラムを計画し一日で200名くらいの方々がいらしたこともありました。しかし、教会を訪れる方々と話をすればするほど、私の心が痛くなりました。その理由は、「この教会の門はいつも閉まっていた。だから教会を観たくても観ることができない」という声を地元のたくさんの方々から聞いたからです。お

もちろん門を閉めていたのには様々な理由がありました。この中で一番の理由は定住牧師がいなくて信徒皆さんでは対応に限界があるからでした。

イザヤ書55章10節以下に「雨も雪も、ひとたび天から降ればむなしく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ種蒔く人には種を与え食べる人には種を与える。そのように、わたしの口から出るわたしの言葉もむなしくは、わたしのもとに戻らない。それはわたしの望むことを成し遂げわたしが与えた氏名を必ず果たす。」という言葉があります。このみ言葉では自然の順理が明らかになっています。

イスラエルの民は、自分たちが種を蒔いたとしても、その恵みを施すのは神様であると告白します。神様のご意志が必ず成し遂げられるのが創造の順理であるという言葉を心に刻みたいと思います。

私たちが蒔くべき種は、やはり神様から受けた恵みを他の人々が知るように努力する心です。そして行動することです。私たちが蒔いている紙さなの恵みの種がすぐにも私たちに近づいていなくても挫折してはいけません。種を蒔いてもその種がすぐに実を結び、種を蒔いた人に戻るようにはできません。それを期待するのはむしろ欲望です。

私たちは毎日種を蒔きます。慈悲深い神様の恵みを言葉と行動で実践することが種を蒔くことです。イエス・キリストの十字架も同じです。確かに最初は失敗のように見えますが、神様の意志は異なります。死に勝ち、完全な勝利を成し遂げるための苦痛を捧げられたのです。私たちも待っている心で、今のように種を蒔く切実な心をで暮らすなら、その実は神様がくださる恵みの贈り物になります。

このような人の切実な願いは主イエス・キリストが教えてくださった祈りによく出ています。神様が慈悲深いように、私たちも慈悲深く恵みを求めなければなりません。そのためには、より多くの努力をしなければなりません。神様に純粋に従う私たちが求めるものが何であるかを私たち一人一人が確認する必要があります。

最近、教会の花壇で花を見る時間が多くなりました。名前も知らない花を長い時間ずっと見る時があります。ある日なぜ花の名前を知らないか考えてみると、これまで花に対して関心がなかったからでした。関心をもって花を見ると色々な良さに気付くことができます。このように私たちが神様の宣教に関心を持って各地域で各教会に合う形はどんな形なのか。また、わたしたちが蒔くべき種はどのような種か。東北教区が、神様の前で謙遜な弟子として、祈りの中で確認する共同体になることを願います。

弘前昇天教会牧師 司祭 ドミニコ 李 贊煕

「Y司祭の水出しコーヒー」2016年6月号

「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ…」(ルカ10:41)

「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ…」(ルカ10:41)

私が司祭になって間もない頃の忘れられない苦い体験です。仙台勤務についたばかりの頃、Y司祭を特別な用もなく、突然訪ねました。彼は1人縁側に腰を下ろしてじっと瞬きをせずゆったりと嬉しそうに前を見つめていました。目線の先の畑には、なすび、キュウリが見事にたくさんのたわわな実をつけて、Y司祭の信仰の友のようでした。

しかし私が気になったのは、なすびやキュウリではなく目の前に置かれた得体の知れない不思議な物体でした。それが何であるかすぐに理解できました。初めて見る水出しコーヒーでした。司祭さん曰く、今日は誰かが訪ねて来るような予感がしてコーヒーを用意して待っていたと言われました。それは感激です。初めていただく水出しコーヒーの味を想像しておりました。

ところがいつまで経っても出てこないのです。寡黙な司祭さんでしたから、あまり話も弾まず、ただ黙って時々司祭さんの横顔を覗きながら庭を見ていました。司祭さんは何事も無かったかのように黙々とその場でお地蔵さんのように動かず、何時できるかもわからないコーヒーにも関心がないようにただ座っておりました。

聞こえるのはさらさらと頬を伝う風と、いつ果てるともなく“ぽたっ、ぽたっ”と落ちるコーヒーの水滴の音だけです。我慢の限界。しびれを切らしてこれ以上待てないと、まだ仕事がありますので次回にいただきますと、失礼を詫びながらその場を離れようとしました。

それまで物静かな仙人のような司祭さんの顔が一瞬ゆがんだのを見逃しませんでした。いきなりでっかい雷が落ちました。馬鹿者と一括でした。僕は君にあげる物が無い。今あげられるのは僕に残されたわずかな時間…もう次の言葉を返せませんでした。

今、定年を控えてその言葉が脳裏を過ぎります。それでも懲りない自分がいます。

世界一心が豊かなウルグアイの元大統領ホセ・ムカヒさんの言葉が今世代を超えて暗い世界に光り輝いています。ミヒャエルエンデの代表作『モモ』の時間泥棒を思い出しながら、心に残るその名言をいくつか紹介したいと思います。

・毎月人の2倍働き、ローンを払ったら年老いた自分の残った…後悔はありませんか?

・貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。

・質素に暮らすことは、物に縛られない自由な生き方を勝ち取るため…質素な生活を送ることで働かない自由な時間が確保できる。

・幸福な人生の時間は、そう長くはない。

今、当たり前の事を告げる81歳になるムカヒさんの言葉が、妙に心にズキンと響くのです。彼の人生は、若いときには人々の解放のためゲリラ組織に入るも逮捕され13年間過酷な獄中生活を送り、後に政治家として頭角を現し、多くの人々の支持を得てウルグアイの第40代の大統領となり、任期5年でその職を辞して昔も今も静かに妻と2人で変わらず農園にて生活を続けています。その辿り着いた生活スタイルは生きるために必要な最小限のもの(余計な物は欲しがらない)で、自由な時間が確保された最大限の幸福な人生を生きる哲学に支えられています。

想像するのです。物はいつでも買えますが、時間はいつでも買えないことが、この歳になってようやくY司祭の一喝がムカヒさんの言葉と重なり、生きている限りまだ時間はある、まだ間に合うとしぶしぶ自分に言い聞かせながら、限りある人生の時間をどう使うかまだ迷う69歳になった自分がいます。

司祭 ピリポ 越山 健蔵

「心の真ん中に」 2018年6月号

新学期が始まり、セントポール幼稚園を卒園した子どもたちは小学校へと、そして園にいる子どもたちは一人ひとりクラスが上ってお兄さん・お姉さんです。今まで助けてもらっていた子たちは、今度はより小さい子どもたちを自分たちなりに助けようと一生懸命です。その瞳はキラキラし、まっすぐ前を向き、自信に溢れている様に感じられます。

新学期が始まり、セントポール幼稚園を卒園した子どもたちは小学校へと、そして園にいる子どもたちは一人ひとりクラスが上ってお兄さん・お姉さんです。今まで助けてもらっていた子たちは、今度はより小さい子どもたちを自分たちなりに助けようと一生懸命です。その瞳はキラキラし、まっすぐ前を向き、自信に溢れている様に感じられます。

私は日々学びとかけがえのない時を与えられております。週報作成や、信徒訪問、電話相談。また主日の説教、誕生礼拝や教師学びの会でのお話しなど、当日の朝まで悩み考えても出てこず、しっくりこないという時もあります。そんな自分に苛立ちと不甲斐なさを覚えたりしますが、何よりも沢山の人との出会いと交わりが私を支えてくれております。

教会、幼稚園の周囲を歩いていると、卒園生が預かり保育のために幼稚園に向かってきます。また一段とお兄さん・お姉さんになった子どもたちに向かって手を振ると、「こう先生、ただいま!」と46歳の自分には少々きついタックルと「ぎゅ~」があります。また、学校で色々なことがあったのか、泣きながら帰って来る子たちもいます。何も言わず、ただ泣くだけ。もう少しで幼稚園だから大丈夫と言うと「ううん、まず教会に行ってお祈りしたい、けんかしたお友だちのためにお祈りしたい」怒りそうになった自分、その友だちのことを嫌いになりそうになった自分、全部含めて神様とお話ししたいと言います。

教会会館の利用を申し込まれる方々がいます。御挨拶に伺うと、地域の高齢の方々の集まりです。すると、「うちの孫が幼稚園でお世話になってます~」、また「いや、自分の娘もお世話になったよ~」といったお話があります。教会の周囲を散歩している時に、いつも見かける散歩するご婦人、ゴミを出す日を懸命に守っておられる方々、その皆さんとお会いする機会を教会の会館で与えられていることに感謝です。

「天の国はこのような者たちのものである」とおっしゃったイエス様がおられます。私はこのみ言葉に関して清廉潔白でなければと思っておりました。子どもたちが私に向けるまっすぐな目の様に。

でも、思うのです。幼子はだれかの支えがなければ生きてはいけません。食べることに関しても、衣服を着ることに関しても。それは、「誰かに寄り頼む」そして「誰かに見守られている、それを知り、全幅の信頼を寄せているから」ということではないかと思うのです。しかしながら、生を受け、社会の中で、そして様々な問題、そして喧騒の中歩んでおりますと、「自分」が中心になってきます。それはそうでありましょう。だって、「自分」が頑張らないと、ちゃんとしないと、この「社会」では生きていけないのですから。知らないうちに大人は自分以外、沢山の経験や年月を経た自分しか信じられなくなっているのではないでしょうか。

でもイエス様は、「大きな力にみ守られているんだよ。 どこが中心ですか? 心の真ん中に何がありますか?それは神様だよ!」というとっても大切なメッセージを伝えていると思うのです。それを子どもたちの姿に例えたのではないでしょうか。

かけがえのない存在として大切にみ守られている子どもたちが、その受けた思いを伝えている、それが保護者であって、おじいちゃん、おばあちゃんであって、そして地域の人たちであると感じております、それは祈りと交わりの中、その中心に神様がおられるからと思うのです、温かい眼差しで、そして「ぎゅっ~」と。

何が真ん中であるか、その問いへの答えは日々の出会いと交わり、そして何より種を蒔かれた「光の子どもたち」からであります。

主に心から感謝

執事 アタナシウス 佐々木 康一郎

あけぼの2020年6月号

「想いを込めた手紙に秘められた力…」

主キリスト・イエスからの恵み、憐み、そして平和があるように (テモテへの手紙一 1:2)

新型コロナウィルスの感染で自粛が続き、礼拝が制限され、2月までの日常的な普通の信徒の交わりが、閉ざされてから早2ヶ月が経過しています。改めて礼拝に参加し、聖餐に与ることが生きる糧、生きる力となっていたことを思い返させられています。

人はやはり聖書にある創世記の始めより一人では生きられない弱い生物だと、今回の自粛で感じています。

人生の大半顔を合わせて、お互いに安否を問い、声を掛け合い、励まし合い、訪ね合う…ことが出来ない現実と向き合っているある青年のことを紹介いたします。

事件を起こして刑期服役中の青年と20年近く文通を続けています。毎月一度の定期便です。囲いの外の人と会えるのは、限られた数人の方々、それも年に一度あるかないかです。彼の唯一の慰めは想いを込めた手紙を出し、現代のラインのようにタイムリーには程遠い時間をかけた応答の手紙です。僕が希望を見失わず生きることが出来るのは一通の手紙ですと告白しています。その手紙は毎回、体調はどうですか、風邪は治りましたか…毎回自分のことを話す前に必ず相手の安否を心配しての長い書き出しから始まります。

聖書に目を転じるとパウロは毎週共に礼拝が献げられないため、各教会に手紙を出しました。信徒への励まし・慰めに溢れた手紙の冒頭には必ず「主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にありますように」の書き出しで始まります。私たちキリスト者はパウロに倣い手紙の頭に主の平和がありますようにと記します。そしてお元気ですか、お変わりありませんかと続けます。

聖書に目を転じるとパウロは毎週共に礼拝が献げられないため、各教会に手紙を出しました。信徒への励まし・慰めに溢れた手紙の冒頭には必ず「主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にありますように」の書き出しで始まります。私たちキリスト者はパウロに倣い手紙の頭に主の平和がありますようにと記します。そしてお元気ですか、お変わりありませんかと続けます。

以前教会の交わりから離れたある信徒の方から返信の手紙をいただきました。その中で、司祭さんから、毎回送られてきた週報にたった一行ペン書きでお元気ですかと書かれていたのが目に留まり、どれほど勇気づけられ、離れていても司祭は私のことを覚えて祈ってくれていると気づき、教会にまた復帰したいことがしみじみと書かれていました。

今コロナ自粛で礼拝堂にて共に主日の聖餐に与ることは叶いませんが、信徒の出席が得られなくとも牧師は毎日信徒一人一人を覚えて礼拝を献げています。祈りは必ず聞かれると確信しています。ナザレ修道院では、毎朝毎夕、病床にある人、苦しみにある人の為にその人に想いを巡らしながら、お一人お一人の名前を挙げて祈りを捧げております。105歳でこの世を去られた八千代修女さんの言葉を思いだしています。司祭さんの一番の仕事は祈ることよ!祈りは必ず聴かれるのよ!がんばって!

こんな時にこそ、主イエス・キリストの恵み、憐み、そして平和がありますように。

主に在って

司祭 ピリポ 越山健蔵(仙台基督教会 嘱託)