教区報

教区報「あけぼの」 - 東北の信徒への手紙の記事

「聖ヨハネ祭のこと」2015年9月号

昼間の時間が一番長い夏至の日付は年によって違いますが、今年は6月22日でした。この夏至に近い24日に洗礼者聖ヨハネ誕生日を迎えます。バプテスマのヨハネがイエス様よりも6カ月前に生まれたというのでこの日が祝われるようになりました。

ヨーロッパではミッドサマー(Midsummer)と呼ばれ夏至祭が祝われます。北欧では葉っぱや花の飾りをつけた柱(ドイツ他の五月柱〈メイポール〉が伝わったもの)が広場に立てられ一晩中踊り明かして、たき火を焚いて祝うそうです。

ところが日本はちょうど梅雨のときと重なり、曇り空で太陽が見えないので、うっかりすると夏至を忘れて過ごしています。

さて今年は雨がさっぱり降らなくて、6月26日(金)にようやく「東北南部が梅雨入りしたと見られる」と発表があり、土曜日に青森も恵みの雨となりました。夕方から嵐になり、少々降りすぎましたが、まとまった雨はこのときだけで、南の地域には申し訳ないのですが、青森は、晴れの日が続いています。(※1)

朝3時半というともうすっかり明るくて、夕方7時半になってもまだ日差しが残っています。晴天続きの今年、しみじみ夏至を肌で感じることが出来ました。

聖ヨハネ日前夜に摘む薬草は特別な効果があると言われています。切り傷や神経症に薬効があると言われる西洋弟切草はSt. John’s wortと呼ばれていますが、採れる真っ赤な浸出油が聖ヨハネの最期を連想させるのでこの名前が付いたようです。

このオトギリ草を摘んでお母さんの病気を治すステキな童話があります。

Google画像やYouTubeで「聖ヨハネ祭」と検索するとおびただしい数のスカイランタンが夜空を舞う美しい素敵な光景を見ることが出来ます。2010年に公開されたディズニー映画「塔の上のラプンツェル」の中にランタンが飛ぶシーンがありますが、聖ヨハネ祭からヒントを得ているようです。真似したいのですが、火事の心配があるので出来そうにありませんが、こんな祭があったらなと思います。

夏至の頃に電気を消してスローな夜を過ごしませんか、と環境問題に熱心な方々が発起人となって「100万人のキャンドルナイト」の運動が呼びかけられ10年間続けられ2012年に一区切りとなりました。今は各地で自主的に開催されているようです。

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故以来「電気に頼る暮らしがいかがなものか」と問わない訳にはいきません。

脚本家の倉本聰さんがTVドラマ『北の国から』を始めたのは「電気がなければ暮らせないのか?」という問いかけからだったそうです。富良野の大自然の中で、聰さんが私財を投じて開かれていた俳優養成のための富良野塾(今は閉塾)には「あなたは文明に麻痺していませんか 石油と水はどっちが大切ですか ‥‥‥あなたは感動を忘れていませんか‥‥‥」と書かれていました。

考えてみれば電気も石油も車もない時代にイエス様のいろいろな出来事があったのです。

青森には六ヶ所村とか大間とか原子力発電関連施設があり、ことに大間に行きますと晴れた日に対岸に函館が見えるのです。「後戻りはできないのですか」と問わないでいられない毎日です。私たちにも覚悟がいるのではないでしょうか。

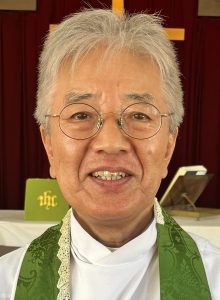

司祭 フランシス 中山 茂

※1 統計開始以来、東北南部は1967年に並んで最も遅く、記録的に遅い梅雨入りでした。東北北部は一番遅い梅雨入りは同年7月3日とのこと。昨年より3週間遅い梅雨入りでした。青森は、梅雨のない北海道の影響を受けるようです。

「東北教区管理主教として」2017年9月号

東北教区の聖職・信徒の皆さまに主の平和がありますように。

ここ数年、よく同じような夢を見ます。もう礼拝が始まる時間なのに、いくら探しても式服が見つからない! 礼拝堂ではもう聖歌が始まっているのに・・・。説教壇の前に立つと、その日必要な大事な原稿がどうしても見当たらない・・・などと。何かに追いたてられて自分ではどうしようもない状況に立たされている場面。妻に助けを求めるのに、それが全く通じなくてさらに苛立ちを覚えている・・・、そんな中で汗ばみながら目が覚めるのです。あぁ、夢で良かった・・・。

忙しいという字は心を亡ぼすという意味があるそうですが、確かに平安とは程遠い状況に自分を追い込んでしまっていることに気が付くことがあります。自分の計画通りに人生は進みません。どんなに緻密に計画を立て、余裕をもっていても、思いもよらぬことが起きます。その中で私たちはジタバタしながら、それでも、ある時は回りの人に助けられ、ある時はどん底に落ちながらも這い上がり、様々な経験を経てまたなんとか起き上がって歩みを続けるのです。

加藤博道主教さまの14年間にわたるお働きの中、東日本大震災という想定外の大惨事に遭われて、聖職・信徒の方たちと共に、どれほど大きな苦しみを負いながら、この6年間を復興に費やされたことでしょうか。被災地である東北教区の主教としての重責は計り知れないものがあったと想像します。私たちは隣りの北海道教区にありながら何もできませんが、この6月末まで、いくつかの教会では聖餐式の代祷の中で主教のために祈る際、「主教ヨハネ加藤博道」のお名前も挙げてずっと祈り続けてきました。

今回、加藤主教さまの教区主教退任に際し、東北教区の管理主教としての任を仰せつかり、私にとっても予期せぬ状況に置かれましたが、東北教区が新たな教区主教を戴いて出発をするまでのつなぎの役として、忙しさを理由に心を亡ぼすことなく、神様からの力と聖職・信徒の皆さまからのお祈りとお助けをいただきながら、誠実に務め上げたいと願っております。

東北教区というお隣りの教区に伺うことによって、私自身にも違う視点が与えられ、別の面から北海道教区を見直す機会となることも期待しています。先日、北海道教区の函館聖ヨハネ教会と今金インマヌエル教会との合同礼拝に、東北教区の信徒さんが2名お見えになり、楽しい交わりをさらに豊かにしてくださいました。教区を超えて交わりがあることは大へん喜ばしいことです。新しい発見があり、自分自身の信仰に違う風が吹き込みます。

どのような状況にあっても、私たちは決して神様から見捨てられることはありません。ゆえに、今まで信じて続けてきたことを、これからも日々変わらず続けていくことを大事にしたいと思うのです。小さな奇跡、よみがえりの奇跡は、大へんな状況の中でこそ、ひっそりと、でも確実に起こっているのです。日々キリストの死に与り、キリストの復活を身に帯びて、私たちは歩みを共にしたいと思います。

主の御守りの中、豊かなお導きと祝福が皆様の上にありますように。

東北教区管理主教(北海道教区主教)

主教 ナタナエル 植松 誠

教区報「あけぼの」巻頭言9月号

あけぼの2019年8月号

巻頭言「ミッション 私たちの使命」

昨年11月に行われました東北教区教区会で「東北教区5年・10年展望会議」によって作成された「ミッションステートメント(宣教方針)」(案)が常置委員会から提示、報告されました。この宣教方針案について、私の遣わされている盛岡聖公会において、今年の大斎節に毎主日礼拝後、昨年の教区会に盛岡から参加した4名の方々が順番に説明して、教会の皆さんと分かち合い、毎年行っている「大斎節勉強会」として学びの一時を得ることができました。折しも盛岡聖公会では、牧師館改築・仁王幼稚園園舎改築という一大事業を控え(7月1日から工事は開始いたしました)、教会・幼稚園のミッションを見つめ直す大変良い機会となりました。

作家の五木寛之さんという方がいらっしゃいますが、誰もが知る日本を代表する作家のお一人で、私の出身地(福岡県香春町)を舞台にした小説『青春の門』でも有名です。また、人の生き方について、たいへん深い考察をされた本をたくさん出版しておられます。近年は、主に仏教の立場をベースにしながら語られ、また、日本の寺院を巡る旅などの番組もBSで放映されていますが、私たちにとって学ぶべきところが多いように思います。数年ほど前であったと思いますが、理容室の待ち時間に何気なく読んだ週刊誌に、この五木寛之さんが「サラリーマンよ。ミッションを持て」というような内容のことを書いておられたのを読みました。その記事では、「仏教でもキリスト教でもいいから、きちんとした宗教について学び、よく考えなさい」と勧め、「ミッション」すなわち何のために自分がこの世に生を受けたのか、何のために生き、何のためにこの仕事をしているのかについての使命感、世界観をしっかり持てと説いていました。そして、ミッションが明確になることにより人に命が吹き込まれ、生きる者となるというキリスト教の聖霊降臨の出来事と重なるようなことが語られていたことに興味を持ちました。

今、教会のミッションとは何か、また、教会の関連附属施設としてある幼稚園や学校のミッションとは何か、そして、私たち一人一人、さらに私たちの家庭のミッションとは何かということを見つめなおすことが求められています。それは、一人一人に信教の自由という権利が与えられている中で、単純にキリスト教を信じること人に求めるということではないと思います。さらに自分たちだけが唯一の真理を手に入れているといった思いから解放され、良し悪しは別として自分たちとは違う形と方法で真理に振れている多くの宗教・宗派があることも認めなくてはなりません。そして教会が教会の信仰に触れる人たちに、自分らしいミッションや自分の居場所を発見の手助けをするような、そういう場所であれたら良いなと思います。簡単に申し上げれば「生きていてよかった」という喜びを感じられるようにするのが教会なのではないだろうかと思うのです。今社会を見渡せば、貧困格差の問題、ジェンダー、LGBT、少子高齢化の課題や家にこもってしまった方々に対する課題、それらの問題が原因の一つといわれる親の子殺しや児童への無差別殺人など、多くの問題が渦巻いています。そのような社会の中にある教会の存在意義はより増していると宣教の前線にあって感じます。主の御導きを祈りつつ歩みたいと思います。

今、教会のミッションとは何か、また、教会の関連附属施設としてある幼稚園や学校のミッションとは何か、そして、私たち一人一人、さらに私たちの家庭のミッションとは何かということを見つめなおすことが求められています。それは、一人一人に信教の自由という権利が与えられている中で、単純にキリスト教を信じること人に求めるということではないと思います。さらに自分たちだけが唯一の真理を手に入れているといった思いから解放され、良し悪しは別として自分たちとは違う形と方法で真理に振れている多くの宗教・宗派があることも認めなくてはなりません。そして教会が教会の信仰に触れる人たちに、自分らしいミッションや自分の居場所を発見の手助けをするような、そういう場所であれたら良いなと思います。簡単に申し上げれば「生きていてよかった」という喜びを感じられるようにするのが教会なのではないだろうかと思うのです。今社会を見渡せば、貧困格差の問題、ジェンダー、LGBT、少子高齢化の課題や家にこもってしまった方々に対する課題、それらの問題が原因の一つといわれる親の子殺しや児童への無差別殺人など、多くの問題が渦巻いています。そのような社会の中にある教会の存在意義はより増していると宣教の前線にあって感じます。主の御導きを祈りつつ歩みたいと思います。

司祭 林 国秀(盛岡聖公会牧師)

あけぼの2021年6月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「夢を見るということ」

「牧師さんは神様を見たことがあるのですか?」先日教会を見学に来られた方に言われた言葉です。中々ストレートな質問で、どう答えたものかと考えていると、ふと幼い時の記憶が甦りました。しかもそれは、実際の体験ではなく、その当時に見た夢を思い出したのです。

その夢はとても不思議なもので、広い草原のようなところに自分が立っているのですが、突然目の前にとても巨大で光り輝く「何か」が現れる、ただそれだけの夢です。この「何か」が現れた後に、特に何かが起こるという訳でもなく私は目が覚めたのですが、幼い自分はその時に、自分は夢で「神様」を見たのだという不思議な確信を持って目が覚めていたことを思い出したのです。

そんな夢の話を見学に来られた方に馬鹿正直にお話ししたものですから、突然キョトンとされてしまい、少し気まずい空気になりました。しかし一方で私はその夢を思い出したことで、自分の信仰というものを形作るものの一つとして、確かにあの夢があったのだということを思い起こすことが出来たのです。

私は生まれたときから教会というものが傍らにある環境でしたので、洗礼・堅信も周りの大人が進める通りにしましたし、礼拝にも出ていました。しかしそこに神様という存在への確信があったかというと、かなり怪しいままに過ごしていたように思います。そんな信仰生活の中にあって、神様という存在に対する疑いを持たなくなったのは、あの夢を見た頃からだったと、今になって確信できたのです。(教会生活への反発などはこの後も続いていく訳ですが)

たかが夢で大げさなと思われるかもしれません。確かにこれは、はたから見れば単なる子どもの時の夢でしょうし、私の話を合理的に裏付ける何かがあるわけでもありません。しかしながら、私たちが信じる聖書の中にあって、ヨセフが夢で啓示を受けるように(マタイ福音書1章20節)、旧約の預言者達が夢幻の中で神様の言葉を預かるように、「若者は幻を見、老人は夢を見る。」(使徒言行録2章17節)と記されているように、このような「不思議」の中に神様は働かれ、私たちに力と導きを与えてくれるのだと思います。

たかが夢で大げさなと思われるかもしれません。確かにこれは、はたから見れば単なる子どもの時の夢でしょうし、私の話を合理的に裏付ける何かがあるわけでもありません。しかしながら、私たちが信じる聖書の中にあって、ヨセフが夢で啓示を受けるように(マタイ福音書1章20節)、旧約の預言者達が夢幻の中で神様の言葉を預かるように、「若者は幻を見、老人は夢を見る。」(使徒言行録2章17節)と記されているように、このような「不思議」の中に神様は働かれ、私たちに力と導きを与えてくれるのだと思います。

そしてその「夢」は私が見たような分かりやすいものだけではないのでしょう。それは時に礼拝の中に現れるかもしれません。あるいは友との語らいの中、大切な人との日常の中、楽しい時、苦しい時、私たちに現れるものかもしれません。しかしそれらの「夢」あるいは「幻」は、その人の信仰の力と礎になるものでありましょう。

今のこの世界は、様々な目に見えるもの、見えないものからくる困難に溢れかえり、人々は即効性のある「物」や「成果」を求めています。それらももちろん必要であることは確かでありますが、しかし私たち信仰者はそこで一歩立ち止まり、自分たちに希望と力を与えてくださる方の「不思議な夢、幻」に目を向けて見ることが大切だと思います。

自分たちの信仰の原点や転換点には、必ず神様からの「不思議な夢」があり、それが私たちの推進力になっているはずなのです。それをこのような時だからこそ、思い起こしてみてはいかがでしょうか?それに神様は、そのように日々歩む私たちに、新しい「夢」をも与えくださることでしょう

福島聖ステパノ教会 牧師 司祭 パウロ 渡部 拓

あけぼの2023年8月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「神さまの中で休みを探す」

私は子どもの頃から、注射が怖くて病院に行くのがとても嫌でした。できれば病院に行かないようにしました。ところが今は両親のがん治療をしている様子を観ながら、女院での定期的な検査や、早めの治療の重要性を感じています。

私は子どもの頃から、注射が怖くて病院に行くのがとても嫌でした。できれば病院に行かないようにしました。ところが今は両親のがん治療をしている様子を観ながら、女院での定期的な検査や、早めの治療の重要性を感じています。

人は体が病気になったら病院に行きます。歯が痛むと歯科にお腹が痛くなれば内科を探すなど、体の部位によって様々な診療を受けます。しかし、心と魂が病気になったらどこへ行くべきでしょうか?皆さんは心が痛くなったらどこに行きますか?心が痛くなったときにどこを訪れるかは非常に重要な問題です。心の病気がすべての病気の源という言葉があるように、人は心が痛むと体が痛くなります。病院に行ってみて、医師は異常がないと判断しても、本人は病気だと言います。心に病気ができたのです。「疲れた者、重荷を背負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。」(マタイ11:28-29)

イエス様はあなたを休ませてくださり、また私たちがどれほど苦労しているのかを知っているので、自分の所に来れば、安息を味わえると言われます。

では、神様のもとに行くとは何を意味するのでしょうか。それは神様の中で考え、神様の中で休むという意味です。神様に会う方法は斉唱にあるように、まさに「祈り」を通してです。旧約聖書の預言者は祈りを通して神様に会いました。「ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、主よ。あなただけが地上のすべての王国の神であり、あなたこそ天と地をお造りになった方です。」(列王記下19:15)

ユダ王ヒゼキヤがアッシリアの攻撃の前で神に捧げた祈りです。このような告白は、旧約聖書でよく見られる言葉です。イエス・キリストも神様のご意志を絶えず受け入れ、確認死、実行される時、人里離れた所に行って、祈られました。「朝早くまだ暗いうちに、イエスは起きて、人里離れた所へ出て行き、そこで祈っておられた。」(マルコ1:35)

それが神様の中で休んで、神様の道を模索する最も賢い方法です。最も賢い道は真の心理である神様に出会うことです。「わたしのもとに来なさい」と言われたイエス・キリストのみ言葉に従うのです。そのみ言葉の力は、今でも一貫して私たちを捉えています。

今日もイエス様は「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。」と私たちを呼んでおられます。どんな医者も治療できないすべての痛みをイエス・キリストは治療してくださいます。これは2000年前の話ではなく、主イエス・キリストの中で休む人なら誰でも体験できる、今も起きている奇跡です。

神様を知っている人は毎回奇跡を体験します。しかし、神様を知らない人は、昔の物語の中のイエス・キリストのみを覚えています。真の休みは神様を見つけることです。

東北教区の皆様、皆様の教会で祈りを通して神様を探してください。また自然の中で神様に出会うことを望むなら、十和田湖畔にあるヴァイアル山荘を利用してください。自然の中で静かに祈り、沈黙の中で黙想し、私たちに真の休みをくださる神様と出会う経験をしてください。

弘前昇天教会 牧師 司祭 李 贊煕

「忍耐と希望」2015年10月号

九州生まれで関東育ちの私が初めて東北の地を訪れたのは、今から41年前の中学2年生(14歳)の夏のことでした。当時会社に勤めていた父が仙台で単身赴任をしており、初めての一人旅でその父を訪ねたのでした。まだ東北新幹線もありませんでしたので、上野駅から特急ひばり号に乗って4時間近くも電車に揺られておしりが痛くなる中、ようやく仙台駅に降り立つと、父が家では見せたことのないような笑顔で出迎えてくれたことを鮮明に覚えています。その後父に連れられ、松島や平泉を観光し、また仙台基督教会も訪ねて、大変暖かくお迎えいただいたことが今でも思い起こされます。その時初めて味わった東北の海山の景色や透き通った空の美しさへの感動、また、人の暖かさとの出会いが、自分の将来を大きく動かすことになったと思っています。その後、23歳の時に自分の強い思いがあって東北教区の聖職候補生として認可をいただき、東北教区の聖職の一員としての道を歩み始めることができました。長い道の途中、やはり東北とは別物であることに悩み、また、自分自身の失態から多くの皆さまに多大なご迷惑、ご心配をかけながらも、皆さんの深い愛情と神様のみ許しをいただき、何とかここまで歩みを進め今日に至ることができたと思っております。心より感謝申し上げます。さらに仙台出身の妻と出会い、釜石勤務中には2人の子どもにも恵まれ、東北出身でないのは私だけという家族になりました。それだけが原因かどうかわかりませんが、しばしば家族の中でも完全アウェイ状態になることがあり「そういうところがいけないんだよね」などと叱られ、忍耐することも学ばされたように思っています。

九州生まれで関東育ちの私が初めて東北の地を訪れたのは、今から41年前の中学2年生(14歳)の夏のことでした。当時会社に勤めていた父が仙台で単身赴任をしており、初めての一人旅でその父を訪ねたのでした。まだ東北新幹線もありませんでしたので、上野駅から特急ひばり号に乗って4時間近くも電車に揺られておしりが痛くなる中、ようやく仙台駅に降り立つと、父が家では見せたことのないような笑顔で出迎えてくれたことを鮮明に覚えています。その後父に連れられ、松島や平泉を観光し、また仙台基督教会も訪ねて、大変暖かくお迎えいただいたことが今でも思い起こされます。その時初めて味わった東北の海山の景色や透き通った空の美しさへの感動、また、人の暖かさとの出会いが、自分の将来を大きく動かすことになったと思っています。その後、23歳の時に自分の強い思いがあって東北教区の聖職候補生として認可をいただき、東北教区の聖職の一員としての道を歩み始めることができました。長い道の途中、やはり東北とは別物であることに悩み、また、自分自身の失態から多くの皆さまに多大なご迷惑、ご心配をかけながらも、皆さんの深い愛情と神様のみ許しをいただき、何とかここまで歩みを進め今日に至ることができたと思っております。心より感謝申し上げます。さらに仙台出身の妻と出会い、釜石勤務中には2人の子どもにも恵まれ、東北出身でないのは私だけという家族になりました。それだけが原因かどうかわかりませんが、しばしば家族の中でも完全アウェイ状態になることがあり「そういうところがいけないんだよね」などと叱られ、忍耐することも学ばされたように思っています。

「東北の皆さんの忍耐強さに心から敬服いたします」。これは東日本大震災でボランティアの方々がやって来た時によく耳にした感想の言葉です。この言葉には、復興が遅々として進まぬ中、暑苦しい体育館や避難所にあっても苦言・不平を漏らさず、ひたすら耐えておられる皆さんの姿を見て、純粋に感動を表した言葉として受け止められる一方で、遠慮せずにもっと大きな声を出して、早期復興・生活改善の要望を心の内をさらけ出し訴えるべきだという思いも含まれていたように感じました。しかし、現在も変わりない状況の中ではありますが、それでも、忍耐し続けるしかなかったのだと思うのです。私たちには、苦難にあうとき、忍耐は練達を、練達は希望を生むという確信が与えられていますが、希望のない忍耐ほど辛く無意味なことはないのではないかと考えさせられます。

2年前に終了となりました「いっしょに歩こう!プロジェクト」の活動の中にあって被災地に出向いた時、「本当に、あんたたちは神様を信じている人たちなんだね」「イエス様を信じている人たちは違うね」という、教会の活動に対するこの上ない賛辞の言葉を頂戴したことが忘れられません。「いっしょに歩こう!プロジェクト」や教会の働きはイエス様の働きそのものであったと思うのと同時に、その働きは主にある交わりから湧き出る希望を、僅かばかりではあったと思いますが忍耐している皆さんに一縷の希望の光として届けることができ、神様の働きの一助として祝福されたと思っています。恵みに満ち溢れた私たちの神様こそが真の希望を私たちに与えてくださることをさらにこの世で証し、何を信じるべきかを信心深い人々へ伝えることが私たちの役割であることを再確認したいと思います。

司祭 ヤコブ 林 国秀

「俺たちは憧れられているんだ」2017年10月号

皆さんは「メイク・ア・ウィッシュ」という団体をご存知でしょうか。難病に苦しむ子どもたちが持つ夢の実現の手伝いをすることを目的としている、アメリカで始まったボランティア団体で、日本でも活動しています。

その活動の始まりは、クリスという白血病と戦っている7歳の少年の夢の実現でした。クリスの夢は「白バイ警官」になることでした。この話を聞いたある警察官が動きました。どうにかしてクリスの夢をかなえてあげたいと思ったその警官は仲間を募り、上層部に相談します。そして上層部もクリスの夢の実現のために動きました。彼のために新品の制服装備一式を用意し、「名誉警察官」に任命しました。その上、クリスにミニバイクをプレゼントし、実際にパトロールや取り締まり業務にも当たってもらったそうです。クリスは夢のような時間を過ごし、夢がかなった5日後に亡くなりました。警察官たちは殉職警官と同様の栄誉礼でクリスを送ったそうです。

大変感動的な話しですが、警官たちがクリスの夢を叶えるために組織を上げて揺り動かされた一つの言葉があります。それはクリスの話を聞き、何とか夢をかなえてあげたいと考えた一人の警官の、仲間や上層部への「俺たちは憧れられているんだ!」との訴えでした。なかなか言える言葉ではありませんが、警官たちの誇り高さを感じさせられる言葉です。

自分が子どもの頃に憧れていたものを振り返ってみると、プロ野球選手、鉄道の運転士、バスの運転手、森林警備隊員(カナダの少年ドラマを見て)等々、色々ありました。今となればどれも最早無理ですが、ふと、当時の憧れが過ることもあります。そして今、私は何とか教役者として生かされています。私が教役者の道を歩もうと思ったきっかけ、所謂「召命感」は何だったのだろう?ということを改めて振り返ると、子どもの頃とは違う「憧れ」というものがあったように思います。私は教会の環境で育った訳ではなく、途中から、俗に言う「突然変異」で教会へ通うようになりました。教会へ行くたびに「司祭」という方の存在が不思議でなりませんでした。決して「お暇」ということではなかったかと思いますが、高校〜大学を通して向き合って頂きました。このことが不肖私を教役者の道へ導いたことは間違いないことです。その思いの大部分は「憧れ」だったのだと思います。

私たち東北教区はこの度の主教選挙に向けて教役者会や教役者・信徒が共に話し合う時を共有しました。「牧会的・霊的リーダー」としての主教を望み、何方が選出されても支えることで一致しましたが、「人を育てる」主教さんであって欲しい、という望みが託されたと思います。東北教区は教役者も信徒も少ない状況の中にあります。特に教役者数は危機的状況かもしれません。「人を育てる」の中には教役者の養成が勿論含まれているでしょう。その教役者養成には教区聖職養成訓練委員会を中心に検討されています。具体策として何かある訳ではありませんが、ただ、私たち教役者が多くの人に、特に子どもたち、若い人たちに「憧れられる」者としての意識、誇りを更に持つことが大事だと思います。自戒を込めてその思いを書かせて頂きました。

司祭 アントニオ 影山 博美

あけぼの巻頭言10月号

あけぼの2019年9月号

巻頭言「聖霊の実」

使徒言行録は使徒たちの生活と行跡が込められた書です。使徒言行録は、私たちに使徒たちがどのくらい情熱的に復活されたイエスの福音を伝え、主のみ名で奇跡を行ない、互いに愛と喜びを分かち合い、生きていたのかを伝えています。

使徒言行録は使徒たちの生活と行跡が込められた書です。使徒言行録は、私たちに使徒たちがどのくらい情熱的に復活されたイエスの福音を伝え、主のみ名で奇跡を行ない、互いに愛と喜びを分かち合い、生きていたのかを伝えています。

東北教区の皆さん、使徒言行録のみ言葉を聞きながら、皆さんは何を感じますか?「私もそうしたい。」「私もそんな信仰を持って福音を伝え、喜びを分かち合い、人々に喜びを与えたい。」と思っていませんか?皆さんもそうすることができます。私たち自身の力だけでは不可能でも、復活したイエスが、私たちの中に一緒にいらっしゃると信じ、イエスにすべてを任せると、イエスが私たちの中で驚くべきことをされます。

使徒たちが喜んで福音を伝えることができた力はどこから出てきたのですか?恐怖に震えていた弟子たちが闇から出てきて、大胆に叫ぶことができた力はどこから来たのでしょうか?聖霊を受けたからでした。聖霊は誰ですか?復活されたイエスの霊です。復活されたイエスを体験した使徒たちは聖霊を受けてすぐに、イエスと一緒に福音を伝え、大胆に叫ぶことができるようになったのです。イエスは「かの日には、私が父の内におり、あなたがたがわたしの内におり、わたしもあなたがたの内にいることが、あなたがたに分かる」(ヨハネ14:20)と言いましたが、果たしてそうなったのです。

イエスは明らかに約束をしました。世の終わりまで、あなたがたと一緒にいるだろうとパウロは言います。「イエスは生きておられます。」私たちは、イエスは生きておられるという意味を正しく理解していなければなりません。また、パウロは「イエスは霊です。」と叫びます。つまり、イエスは聖霊の中で生きておられるのです。

「聖霊の中に生きておられる。」その意味は何ですか?聖霊の実が何なのかを考えると、より簡単に理解することができます。パウロがガラテヤで話している、聖霊の実とは何ですか?愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、そして節制です。実を見れば、その木を知ることができるでしょう。聖霊の中に生きておられるということは、愛の中に、喜びの中に、平和の中に、寛容の中に主が生きておられることを意味します。

私が誰かを本気で愛しているなら、その人との愛の中に主が生きておられます。私が純粋な喜びを持っているなら、その喜びの中に主が現存しているのです。私が誰かとの出会いの中で真の平和を感じた時、その出会いの中に主が生きておられるのです。私が誰かのために苦難を我慢したら、その寛容の中に、主がともにおられます。

東北教区の皆さん、私たちが聖霊を受けたことをどのように知ることができますか?その実を見れば知ることができるのです。毎日喜んで生きてください。その喜びの中に復活された主が生きておられます。他人に善を与えてください。その先に主が喜んでおられます。柔和な心を持ってください。その心の中に主の平和があります。

司祭 ドミニコ 李 贊煕(仙台聖フランシス教会牧師)

あけぼの2021年7月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「将来の栄光を見てみましょう」

わたしたちは皆、顔の覆いを除かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、種と同じ姿に造りかえられていきます。これは主の霊の働きによることです。(コリントの信徒への手紙Ⅱ 3:18)

神様が喜ばれる人は「信仰の人」です。神様の言葉を疑わず信じて従う人を喜ばれます。神様は私たちに向けた特別な計画を持っておられます。神様の計画は、私たちの考えと期待を超越します。神様は、神様を信じて信頼する人を特別な人、偉大な人、夜空に燦然と新星のように輝く人になるように、計画しておられます。もし私たちが信仰を持たず、過去に何のビジョンも持たず、何も成し遂げられない生活を送った場合、今もそうでしょう。

しかし、信仰の人は違います。神様のための神聖なビジョンを持って生活します。したがって、私たちは信仰によって、神様の力を頼りにして義の冠を示し、十字架の栄光を見て行動します。このために私たちがしなければならないことは、神様の意思に完全に服従することです。神の意志に服従する者に、神様は聖霊の力を注いでくださいます。

皆さんはどのような人生を生きていますか。神様を信じず、信頼しない人生を生きたいですか。イエスの中で皆さんの人生を新たに計画してください。日常生活の中で特別な生活に飛躍してください。イエスを私たちの救い主として受け入れれば、神様は私たちのすべての罪を許してくださいます。そして、神の聖霊をプレゼントとしてくださいます。

皆さんはどのような人生を生きていますか。神様を信じず、信頼しない人生を生きたいですか。イエスの中で皆さんの人生を新たに計画してください。日常生活の中で特別な生活に飛躍してください。イエスを私たちの救い主として受け入れれば、神様は私たちのすべての罪を許してくださいます。そして、神の聖霊をプレゼントとしてくださいます。

聖霊は、皆さんの人生を特別な人生、能力を行なう人生、偉大な未来が待っている希望の人生に変えてくれます。私たちは、み言葉と祈りを通して、より一層神様を深く知るようになるとき、神様は私たちに人生を理解する能力をさらに育ててくださいます。そして、私たちの人生の扉を開いてくれます。

今日、多くの人々は、イエスの前に来ることに消極的です。私たちは、神の仕事よりも世界の世転びと快適さがより好きです。そして主の前にくることを拒否します。

しかし、モーセはイエスが現れる1500年前に、イエスのために苦しむ道を選択しました。モーセは信仰によって犠牲制度を定めています。信仰で過越と血をまく儀式を定めました。これは、イエスがメシアとして来られ、十字架で贖いの儀式を捧げ、私たちを救ってくださることを示す象徴の意味を持ちます。イエスがいらっしゃる1500年前にすでにモーセは信仰によってイエスを信じました。彼は選択しました。イエスのために苦しむことが王宮の栄華を味わうことよりよいと思いました。

私たちは、イエスの恵みと復活の恵みと聖霊を通して、イエス様が私たちの中に永遠に一緒におられる恵美を享受しています。したがって、私たちもモーセのように、イエスのために、世界の楽しさを放棄し、首都一緒に苦しむ道を選択する必要があります。これが行動する信仰です。皆さんの行動する信仰を示してください。イエスを受け入れ、聖霊を受け、その聖霊が常に私たちの中に豊かに住むことによって、特別な人生、輝かしい未来の栄光を成就して生きていかれることを願います。

仙台聖フランシス教会 牧師 司祭 ドミニコ 李 贊煕

あけぼの2023年9月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「今更ながら日本の教会とは」

今年の3月、秋田から福島への転任の準備でバタバタしている時に故郷(長野)に済む妹が急逝しました。いまだに合間を見て何度か往復していますが、様々な手続きのため町に出かけた時、中部教区の上田聖ミカエル教会及び諸天使教会の近くを通りかかりました。こちらは和風建築で知られる奈良基督教会を小さくしたような教会で、祭壇を仏像に変えたらすぐにでも仏寺として使えそうな建物です。奈良の場合は景観条例があったのでしょうが、ここの場合はどのような経緯で和風建築となったのか、今更ながら興味をそそられました。きっと何か深い理由があったのではないかと思います。「日本の教会なんだから和風で」という単純なものではないのでしょうが、「日本の教会」という視点はとても大事なことなのではないかと思うのです。それはもちろん福音の本質を変えても良いということではありません。神から受けたものをそのまま伝えていくのですが、日本という風土の中でそれをどのような器に入れたら良いのかということなのかな、などと考えますが、小さな私にはなかなか思い切った割くが思い浮かんできません。

今年の3月、秋田から福島への転任の準備でバタバタしている時に故郷(長野)に済む妹が急逝しました。いまだに合間を見て何度か往復していますが、様々な手続きのため町に出かけた時、中部教区の上田聖ミカエル教会及び諸天使教会の近くを通りかかりました。こちらは和風建築で知られる奈良基督教会を小さくしたような教会で、祭壇を仏像に変えたらすぐにでも仏寺として使えそうな建物です。奈良の場合は景観条例があったのでしょうが、ここの場合はどのような経緯で和風建築となったのか、今更ながら興味をそそられました。きっと何か深い理由があったのではないかと思います。「日本の教会なんだから和風で」という単純なものではないのでしょうが、「日本の教会」という視点はとても大事なことなのではないかと思うのです。それはもちろん福音の本質を変えても良いということではありません。神から受けたものをそのまま伝えていくのですが、日本という風土の中でそれをどのような器に入れたら良いのかということなのかな、などと考えますが、小さな私にはなかなか思い切った割くが思い浮かんできません。

最近ある方からいただいた文章に明治期に来日した英国聖公会の宣教師の中に、日本の教会に英国型、例えば教区制などのスタイルをそのまま持ち込むことに反対した司祭がいたということが記されていました。しかし結局そうはならず、伝えた側は様々な変革を遂げているにもかかわらず、多分現在に至るまで、私たちはその時に伝えられたものを守り続けていたのかもしれません。日本聖公会では教区制改革が進められていますが、それは単に11もの教区を維持できないことに対する対処ではなく、教会そのものの変革を視点に置いてのことであることを、私たち一人ひとりも心に留めていきたいと思います。私には何ができるのか、私はどう変わることができるのかが、すべての信徒・聖職の課題なのではないでしょうか。そう書くと何か思いものを背負うような感じになってしまいますが、そのほとんどを実は背負ってくださっているイエス様のことをしっかりと見つめることが一番大事ですよね。

わたしの家はクリスチャンホームではなかったので、洗礼を受けた時に周りからは「なんで西洋の神様を信じるのか」と何度も問われました。そうなんですよね。多くの日本人にとってキリスト教は西洋の宗教であり、イエス様は欧米人の神様なのですね。そういわれるたびに「そうじゃない。聖書の神様は世界の神様だ。イエス様だって西洋人ではない」と反論してきましたが、自覚はしていなかったのかもしれませんが、日本の教会は、そして私も、西洋的なものをアピールしてきたのかもしれません。

学校が夏休みに入ったこともあってか、このところ毎日教会見学の方が来られます。多くは旅行者の方で、いまだに朝ドラ(エール)の撮影地の教会を見てみたかったという方が多いです。地元の方も来られますが、キリスト教に関心がある、聖書のことを知りたいという方には、残念ながらまだお会いしていません。食事時にインターホンがピンポーン!と鳴ると、思わず「うわー、勘弁してよ」と本音が出てしまいますが、今日こそは良い出会いがありますようにと、あきらめずに、訪ねてくれることに感謝し、少しうどんが伸びてしまうことを残念に思いながらも、笑顔での対応を心掛けています。

福島聖ステパノ教会 牧師 司祭 涌井 康福

「小名浜に遣わされて」2015年11月号

4月1日より越山健蔵司祭の指導の下、小名浜聖テモテ教会と聖テモテ支援センターの働きに従事して、半年が過ぎようとしています。これまでの多くのスタッフ・ボランティアによって培われた信頼関係を引き継ぎ、原発避難地域からいわき市の応急仮設住宅団地に住まわれている方々との交わりをいただいています。

富岡町からの泉玉露仮設・大熊町からの渡辺町昼野仮設の両集会所で、週に2回ずつ「ほっこりカフェ」(下写真)を開催しています。先日は、警察官がカフェに来訪し、大熊町をパトロールした際のビデオを上映してくれました。これは仮設在住の避難者の要望に応えて、未だ高線量で一時帰宅もままならない元の家がどんな風になっているか、画面からだけでも見てもらおうとの活動でした。

変わり果てた思い出の我が家を目の当たりにし、「帰りたい…!」と号泣される姿に、私も警察官も涙を禁じえませんでした。ところがレンズが振られたとき、驚きの光景が拡がりました。そこに映ったのは、通常の制服姿で何の放射線防護もしていない(花粉用マスクですら!)20歳代前半の警察官の姿でした。

我が家を一目見たいと依頼した方も、孫と同年代の若者が福島第一原発のそばで無防備で立ち歩いている姿に呆然としておられましたが、後悔の念が沸き起こったと後日伺いました。

私は脇へ警察官を連れて行き、風邪を引いた振りでもいいからパトロールの際は自分を守るべきだと言いましたが、言葉にしづらい事情があるのでしょう、黙って首を振るだけでした。このように、今も安全神話がはびこり、多くの人の身体と心を傷つけ続けている現実があります。

大震災から4年半を経た今、仮設団地は転出のピークを迎えています。いわき市内の造成地を買い求め、自宅を建てることが出来た方が、次々と仮設を後にしていきます。残されているのは、経済的・健康的・年齢的・家族的に余裕がなかったり事情が許さなかったりして、復興公営住宅が建設されるのを待っている方々です。工事は遅々として進まず、更に2年間はプレハブ暮らしを強いられると思います。気が滅入り、部屋に閉じこもってしまわないよう、近隣の気の合う仲間とコーヒーを飲んでほっこりしていただけるならば幸いです。私は時が経つにつれカフェのニーズは減っていくどころか、逆に増していくと考えています。復興公営住宅での孤立の問題も深刻です。

困難な状況に置かれた方々の背後に、いやその方々の姿に、十字架の主イエスが私には見えます。この困難と悲しみのただ中で既に働いておられる主イエスに従うことが、信仰者のありようだと考えています。福島県から遠くなるほど、生の声はますます届かなくなっているのではないでしょうか。国や原発でまだ儲けたい人たちは、もう終わったことにしたいのでしょうが、そうはいきません。私たち信仰者は、聖餐式に示されるように、繰り返し思い起こし連帯することが得意なはずです。皆様、ぜひ小名浜をお訪ねください。この地を共に巡りながら、私たちに先立って働かれる主といっしょに歩かせていただきたいと願っています。

執事 バルナバ 岸本 望

「タオ=道=ホドス」2017年11月号

還暦を迎える8月、中学同期会が催されて祝いました。成人式以来40年ぶりの再会で、何か気恥ずかしい心持ちも働いて、十分に会話を楽しむどころではなかった次第でした。

恩師は86歳の男先生一人だけの出席でしたが、先生は「長生久視」の文字を書にし、コピーして全員に配られました。祝辞の中で「今、社会で中心的に働いている皆さん、これからが長い人生です。80、100歳と長命で活躍してほしい」と驚きのお言葉が述べられました。

間もなく、高齢者の仲間入りをする私たちに向かって、長寿でいろよと、先生らしく発破を掛けて応援されたのだと、ここはお元気な見本的な方の温かなお気持ちを感謝して受け止めました。

「長生久視」は、老子の論語59章にある言葉です。老子はおよそ2500年前、中国古代を代表する偉大な思想家で「道(中国語でタオ)」を説かれた方です。老子「道徳経」(道=タオ、と徳=テーを説き、いわゆる「どうとく」ではない)の中にあるくだりを、加島祥造著「タオー老子」から現代語訳された、第50章の文章を引用します。人は生まれて、生き、死んで、去ってゆく。

30の年までは柔らかで若くて生命の仲間だといえる。60をすぎてからの30年は こわばって老いて 死に近づいてゆく。このふたつの30の間の壮年期の30年は、まあ、しきりに動きまわって、どんどん 固いものに近づいてゆく期間だよ。

どうしてこんなサイクルになるかって? それはね、ひとが 生きるための競争に こだわりすぎるからだよ。

私の残りこれからは、こわばって老いて死に近づいてゆく訳です。しかしです、私は何としてもこわばらずに老いたいのです。

その答はこう。

なにを失い、なにを亡くすかだって? 静けさと平和さ。このふたつを得るには、いま自分の持つものに満足することさ。人になにかを求めないで、これでまあ充分だと思う人は、ゆったり世の中を眺めて、自分の人生を長く保ってゆけるのさ。(44章)

まあ充分かなの余裕、ゆったりの心境を保って人生を長く生きたいものです。

「わたしは道(ギリシャ語で『ホドス』)である」とご自身を証すイエスさま。道路である俺を踏みつけて歩け、ということではないでしょう。道はどこかへと通じており、その行き着く先が見据えられている筈です。それはパラダイスです。「あなたは今日私と一緒に楽園にいる」(ルカ伝23章)と、イエスさまの十字架の左手に磔にされた犯罪人に語りかけられた言葉は、ほんとうの幸せを、私たちに強烈に教えてくれるものです。

イエスさまは、私たちが幸せに生きるにはどう歩んだらよいのかを分からせてくださる方です。幸せへの道しるべ、また幸せへの導き(=道引き)手です。幸せになるための要素は、すなわち、いのちを大事にすること、あなたを大事にすることです。それが自分のいのちも大事にされることにもなります。それ故、イエスさまには神の愛と慈しみ、恵みが満ちみちておられる方であると知るのです。

私は、何から何までも主にお任せした、おっとり老人にしぼんでいければなあ、と思う昨今なのです。

司祭 フランシス 長谷川 清純

あけぼの巻頭言11月号