教区報

教区報「あけぼの」 - メッセージの記事

「クリスマスは闇からの開放」2015年1月号

「主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私達に道を示される…ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう」

降臨節第一主日イザヤ書2:1~5

平和であった日常の生活が一変した2011年3月11日から3年と9ヶ月の時が流れ、今私たちは4度目のクリスマスを迎えます。笑顔を見せながらも悲しみとやり場のない怒りを抱えたままの生活が今も続いています。 一昨年のクリスマスイブが思い出されます。忘れることの出来ない礼拝でした。イブ礼拝の数日前、私たちの教会の婦人会長さんが突然神様の元に旅立たれました。姉妹は震災で全壊となった教会会館の再建を目指し日夜奔走され、全国募金で感謝の会館が完成した翌日のことでした。あまりの突然の訃報に信徒一同呆然として頭が真っ白になったことを思い出します。とてもクリスマスを祝う気持ちにはなれませんでした。 そんな思いの中でイブ礼拝が行なわれました。礼拝堂はさながらレクエムのようでした。いつになく礼拝堂は沢山の人、人でいっぱいでした。ろうそくの優しい光が礼拝堂を包み聖歌が流れました。その時でした、礼拝堂後方からいつもの透き通るような歌声が聞こえてきたのです。私を含めて何人かの信徒の方がその声に気づき思わず後ろを振り向きました。不思議な体験でした。

クリスマスはとても不思議な出来事です。おとめマリヤから聖霊によってみ子イエスが誕生しました。それも遥か古より約束されていました。それは人々を解放するためでした。幼子イエスが人々を笑顔にし、解放していくのです。事実起きたことを信じるのが現実の世界とすれば、必ず起こると思うことでクリスマスの出来事のような確信が生まれてきます。パウロは「信仰とは望んでいることを確信し、見えない事実を確認すること」だと言っています。信じるに足る出来事が起こってその上に確信があるように思います。

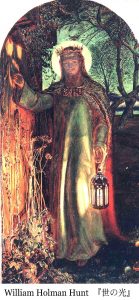

私は、光を求めているはずなのに、時々闇の中に居る方が居心地が良いことに気づくことがあります。人は本能的に闇が好きなのではないかと思ってしまいます。しかし今回の震災によって、私たちは深い闇の中に取り込まれました。クリスマスは再び私たちを光の中に呼び戻そうとしています。イブ礼拝で敢えてほのかなロウソクの光を演出します。不思議と心が和み落ち着きます。光は何を私に見せてくれたのか。ほのかに映し出された人の姿だけでなく、自分自身の心模様が映し出されたと感じました。しかしもう少し目をこらすと、傍に居る人の、光に照らされたその人の生き様が見えてくるような気もします。

闇は決して解放には至らないことを、身をもって知らされたのも事実です。それは理解するより感じることでした。闇は谷底の洞穴かもしれません。一度入るとなかなか出にくいものです。主の山はこの世で一番高い山です。頂上からはこの世の全てを見渡すことがでます。光を浴びてもはや隠れることは出来ません。主は言います。「イスラエルよ、もう闇を出て光の中を歩もう」と…。

あけぼの 2015年1月号より

司祭 ピリポ 越山 健蔵

あけぼの2020年2月号

新年メッセージ「教会を『開くこと』」

昨年の教区会で可決された『宣教方針(ミッション・ステートメント)』の「開くこと」の第1に「教会を地域社会に開きます」とありますが、どうすればよいのでしょうか。

どの教会にも礼拝案内やお知らせ等記した「案内版・看板」があります。またそこには、プロテスタント系の教会にはしばしば見られますが、「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう(マタイ11:28)」という、有名な聖句が掲げられているのをご覧になったことがあると思います。これは人生に疲れている私たちに呼びかけられた、イエス様の招きの言葉でありましょう。

しかしこの聖句は誤解を招きやすい言葉でもあります。と言いますのは、何かしらの重荷を負って歩む人生に疲れている私たちは、「休ませてあげよう」とか「安らぎを得られる」という言葉に、真っ先に目が行ってしまうからです。新約学者の速水敏彦司祭も「この言葉を、私は長い間、イエス様の膝枕で、いや、イエス様の懐の中でぐっすりと眠ることだと理解していました」と、ご著書の『新約聖書 私のアングル』の中で書いておられました。

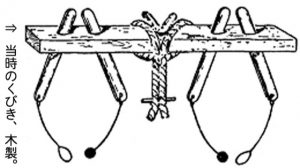

しかし、イエス様の御言葉は「休ませてあげよう」で終わっているのではなく、次の言葉が続いています。「わたしの軛

を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである」。

軛というのは、二頭の牛をつなぐために用いられた道具のことです。イエス様が生きておられたパレスチナでは、牛のサイズをよく計ってから、木で軛を作り、牛の首を痛めないように、丁寧に調整したと言われています。牛の人生がこの軛を負って労働することであるように、私たちもそれぞれ、その人なりの人生の重荷、軛を負って歩んでいます。時には自分の力では負い難い、捨て去ってしまいたいという誘惑に駆られることもあります。そのような時に、「休ませてあげよう」とか「安らぎを得られる」というのは、その軛を取り去られること、束縛や重荷からまったく自由になって、束縛や重荷から気ままに振舞えるようになるということではありません。そうではなく、軛を負いやすくなるということなのです。

軛というのは、二頭の牛をつなぐために用いられた道具のことです。イエス様が生きておられたパレスチナでは、牛のサイズをよく計ってから、木で軛を作り、牛の首を痛めないように、丁寧に調整したと言われています。牛の人生がこの軛を負って労働することであるように、私たちもそれぞれ、その人なりの人生の重荷、軛を負って歩んでいます。時には自分の力では負い難い、捨て去ってしまいたいという誘惑に駆られることもあります。そのような時に、「休ませてあげよう」とか「安らぎを得られる」というのは、その軛を取り去られること、束縛や重荷からまったく自由になって、束縛や重荷から気ままに振舞えるようになるということではありません。そうではなく、軛を負いやすくなるということなのです。

先にも言いましたように、軛は二頭の牛をつなぐために用いる道具です。私たちの負う軛のもう一方には、イエス様が同じ軛を負ってくださるのです。二頭の牛がひとつの軛につながれて、共に重荷を負い合ったように、イエス様が共に、私たちの軛をも負ってくださるのです。

教会を地域社会に開く時、きっといろんな方が訪ねてこられると思いますし。その中にはきっと「教会に来て安らぎを得たい」と願っている方もおられると思います。その時、私たちの教会が単なる仲良しグループなのか、イエス様の教会なのかが試されるような気がします。

私たち一人ひとりが「自分自身の重荷」と共に「他者の重荷」の一部でも担おうとする時、必ずイエス様がその両方を負ってくださることを信じて、教会を「開いて」行きたいと思います。

教区主教 主教 ヨハネ 吉田 雅人

あけぼの2024年3月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「教誨師の働きを通して思うこと」

私が盛岡聖公会の牧師に就任してから、岩手県にある二つの矯正施設、盛岡少年刑務所並びに盛岡少年院において教誨師活動を続けております。これは、1948年に当時の牧師であった村上秀久司祭教誨師としての働きを始められたことが始まりでそれ以降、歴代の牧師(笹森伸兒司祭、佐藤真実司祭、村上達夫司祭(当時)、佐藤忠男司祭(当時)、中山茂司祭、林国秀司祭)が受け継いできています。

私が盛岡聖公会の牧師に就任してから、岩手県にある二つの矯正施設、盛岡少年刑務所並びに盛岡少年院において教誨師活動を続けております。これは、1948年に当時の牧師であった村上秀久司祭教誨師としての働きを始められたことが始まりでそれ以降、歴代の牧師(笹森伸兒司祭、佐藤真実司祭、村上達夫司祭(当時)、佐藤忠男司祭(当時)、中山茂司祭、林国秀司祭)が受け継いできています。

前任の林司祭より引き継がせていただいた時は正直不安でした。何せ「刑務所」を訪れたことはこれまでになく、「どのような場所であるのか」「また受刑者とどう向き合い何を話せば良いのだろうか」が全く想像つかなかったからです。

加えて当時は新型コロナウイルス感染症真っ只中であったため、私のように新人を対象とした「新人研修」もオンラインでの開催となり、元来行われていた他の教誨師の皆さんとの情報意見交換などが全く出来ませんでしたので、ますますその気持ちは大きくなっていました。

そのため少しでも不安を解消したかったのd、前任の林司祭や同じ盛岡市で教誨師をされている日本基督教団の牧師さんに相談にのっていただきました。お二人からは「不安だとは思いますが聖書のみ言葉を信頼して、そして越山司祭の生きた言葉をお話しすれば良いと思いますよ」と助言を頂き、少し気持ちが楽になりました。借り物の言葉ではなく自分の言葉で相手と向き合っていくという「あなた」と「わたし」の関係こそ、主イエスが大切にされたことです。

そのようなことがあった後に、初めての教誨師としての日を迎えました。用意されていた部屋には一人の受刑者の方が待っておられました。短く自己紹介をしてから一緒に聖書を読み、お話しをしました。

大変緊張しましたが、私自身のこれまでの苦しかった経験を語り、そんな時に聖書のみ言葉が自分を支えてくれたことを一生懸命に語りました。話し終わってから感想を聴いてみると「牧師さんもいろいろな経験をされているのですね。少しほっとしました」という声を伺い、私自身も内心安心したしたことを覚えています。

このように相手に思いが届くという経験は嬉しいものですよね。それ以降、第一火曜日の夕方に盛岡少年刑務所に出向き、盛岡少年院には年に1~2回出向いてお話をさせていただいております。毎回毎回試行錯誤の繰り返しですが、受刑者の皆さんには熱心に聖書のみ言葉に耳を傾けてくださいます。

受刑者の方はそれぞれ罪を犯して刑務所に収容されて刑期を過ごしています。そして、その犯してしまった罪を悔やみ、再出発したいと願っておられます。刑務所の職員の方も皆それを心から願い、日々向き合っておられます。教誨師として私が大切にしていることは「み言葉の力を信頼する」ということです。み言葉を通して主イエス様が彼らの心に触れ、彼らに生きる希望を与えてくださることを信じて教誨師活動を続けて参りたいと思います。

教誨師活動は私個人ではなく盛岡聖公会の働き、キリストの教会の大切な働きであると思います。どうかお祈りの内にお覚えください。

盛岡聖公会 牧師 司祭 ステパノ 越山 哲也

クリスマスメッセージ「感謝と賛美はわたしたちの務め」2014年1月号

雨つぶてが激しく窓を打ち叩き、風が傍らでウォーウォーと不気味な声で吠えたてる。途端に外の暗闇が突如、部屋に踏み込んできて何も見えなくなった。「停電だ」。とっさに「ローソク」をと思ったが、明るさに慣れていた眼は突然襲った暗い闇に即応できずオロオロするばかり。それでも手探りしながらサイドボードの燭台をゲットし、それを食卓の真ん中に取りあえず置く。ここでマッチの必要に気づく。「マッチ、マッチ、マッチはどこだ」と言いながら探していると、「マッチは返事しないのよ」と妻の声。それあらは黙々と探す。喫煙者のいない我が家ではマッチの存在感は薄い。引き出しを幾つか開けてようやくマッチに出会った。「マッチ見つけたよ」とまずは凱歌を挙げる。ローソクだけあってもマッチがなければ、ローソクはその役目を果たせない。これからはマッチは燭台の側に置くべきを悟る。「ローソクにはマッチ、コーヒーにはクリープ、ブレッド・アンドバター、ハム・アンド・エッグ、われ鍋にとじ蓋か」と、ひとり言する。

雨つぶてが激しく窓を打ち叩き、風が傍らでウォーウォーと不気味な声で吠えたてる。途端に外の暗闇が突如、部屋に踏み込んできて何も見えなくなった。「停電だ」。とっさに「ローソク」をと思ったが、明るさに慣れていた眼は突然襲った暗い闇に即応できずオロオロするばかり。それでも手探りしながらサイドボードの燭台をゲットし、それを食卓の真ん中に取りあえず置く。ここでマッチの必要に気づく。「マッチ、マッチ、マッチはどこだ」と言いながら探していると、「マッチは返事しないのよ」と妻の声。それあらは黙々と探す。喫煙者のいない我が家ではマッチの存在感は薄い。引き出しを幾つか開けてようやくマッチに出会った。「マッチ見つけたよ」とまずは凱歌を挙げる。ローソクだけあってもマッチがなければ、ローソクはその役目を果たせない。これからはマッチは燭台の側に置くべきを悟る。「ローソクにはマッチ、コーヒーにはクリープ、ブレッド・アンドバター、ハム・アンド・エッグ、われ鍋にとじ蓋か」と、ひとり言する。

さて、マッチを擦って希望の灯をともそうとするが、引き出しの奥に長いこと眠っていたマッチは湿っていてなかなか発火しない。それでも一本また一本と、今度こそはの期待と祈りを込めて辛抱強くマッチを擦り続ける。気がつけば「今さら何を言っているのさ」の演歌を口ずさんでいた。溜っていた自嘲と諦めのほとばしりだったのか。 マッチは発火しそうもない。

はじめは必ず発火させてみせると強気だったが、そんな気も萎えてしまい、そろそろ電気がつく頃ではという気持ちが膨らんでくる。そんなときにマッチが発火。この時を待ち構えていたローソクにようやく火が灯った。部屋の中の形あるすべての物が不思議な影を作って浮かび、仄かに灯るローソクの火を、何か珍しいものででもあるかのように、じーっと見ているようだ。

静かで平和な時が生まれている。妻が「クリスマスみたいね」と言った。そして誰からともなく「きよしこの夜、星はひかり」と歌いだしたら、ほんとにクリスマスを祝っているような気分になってきた。だが猛々しい風が夜の闇を切り裂いて我が物顔に走り回る。隙間風がローソクの灯を消そうと躍起になる。小さく灯る炎が小刻みに震えて消えそうになる。ああ、私の信仰の火もかくあったなと、来し方を回想する。

そういえば「赤ちゃんが生まれました」との知らせを受けたその瞬間は、子の命を授かって親とされた瞬間でもあった。神がわたしたち夫婦に託された、この腕に抱かれている命は、わが命の限り守らねばならない命。伝わってくるこの新しい命の鼓動を感じていると、自分の中にもそれに呼応するかのように新たな力と希望が沸いてくる。 この世の救いのために人間のかたちをとってまでしてこの世に受肉されたイエスさまのこころこそが、私たちにとっての力であり希望の源。この恵みこそクリスマスの喜び。すべての人を照らすまことの光。このことを忘れまい。 今、自らの身を燃やして周りを明るく照らすローソクの火を目の前にしながら、わたしたちの救いのために地に来られた神さまの愛に応えるための私たちの努めは感謝と賛美。風雨は激しく夜の闇は深い。

しかし、明るいあしたは近い。

あけぼの 2014年1月号より

主教 ヨハネ 佐藤 忠男

あけぼの2020年3月号

東日本大震災 メッセージ 「国破れて山河あり 山河破れて」

2019年に96歳で逝去された日本文学者・文芸評論家として知られるドナルド・キーン氏のテレビ番組を観ていました(NHK「あの人に会いたい」)。東日本大震災以後に日本に帰化したことでも知られています。番組の中の言葉から。

「国破れて山河あり」という言葉がある(中国の詩人・杜甫)。しかし、この大震災を経験した今、山河も破れてしまうことをわたしたちは知ってしまった。そのあとに残るのは何か、それは「言葉」「文学」であると。そういう内容でした。文学者として「文学が残る」というのは理解できますが、わたしはそれを聞きながら、やはり「草は枯れ、花はしぼむが、わたしたちの神の言葉はとこしえに立つ」という『イザヤ書」の言葉を思い起こさずにはいられませんでした。確かに山は崩れ、河は流れを変えてしまうことが起きています。美しい田園風景もかさ上げされ、よく言えばきれいに、別な言い方をすればとても無機質にアスファルト舗装された風景が見渡す限り東北の太平洋岸に広がっています。「山河も破れる」のです。詩編にも「地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも」という言葉が見られます。しかしそれは「わたしたちは決して恐れない」という信仰告白と結ばれているのですが。

残る言葉とはどういう言葉なのでしょう。この経験を語り継ぐ訥々とした一人一人の言葉なのか、祈りなのか、聖書の言葉、信仰の言葉かも知れません。この大震災以降に、記録的な文書から物語、思想的な書物まで実に多くの言葉、文字が書かれ、「震災関連本」という言い方さえされています。

釜石市鵜住居地区防災センター跡地碑

一つ具体的に言えば、現在被災地各地でさかんに行われている「語り部」の活動もあるでしょう。震災当時子どもであった現在の中高生たち等、若い人も語り継ぐことに取り組んでいます。言葉で伝えることも決して簡単ではないでしょう。かさ上げされ整地されたアスファルトの広がりを見ながら、そこにあった自然と人々の生活、そしてそれを一瞬で奪い去った出来事を思い巡らすことは容易ではありません。しかしそれでも被災地各地で整えられている記念の碑や震災遺構、そこで展開されているもろもろの働きには、ぜひこれからも触れていただきたいと思います。

大震災発生から9年目の日を迎えます。そして10年目の日へとまた向かっていきます。政府主催の記念式典も10年で区切りをつけると伝えられています。しかし10年は一つの節目であっても「区切り」をつけてはならないと思います。むしろ思いを新たに、ただし東日本大震災だけでなく、その後今日に至るまで発生し続けた各地での災害、日本全体の問題である原発事故のこと、エネルギー問題をはじめわたしたちの、そして日本の生き方のことをさらに深く思い巡らす旅が始まらなければならないと思うのです。本当にわたしたちは次の世代に何を伝えるのか、良いものを残すことが出来るのか、危機的なところにわたしたちは立っています。

主教 ヨハネ 加藤博道(磯山聖ヨハネ教会牧師)

あけぼの2024年4月号

巻頭言 イースターメッセージ 「復活の主と共に日々を生きる」

以前、新聞の折り込みに「イースターセール」と大書きしたスーパーマーケットのチラシが入ってきたことがあります。日曜日の礼拝後にも話題になり、「テレビのコマーシャルでもイースターセールやってましたよ」と、皆驚いた様子でした。もちろんスーパーが復活日の宣伝をしてくれているわけでなく、クリスマスセールと同様に客寄せのキャッチフレーズだったのでしょうが、思ったほどの効果がなかったのでしょう、翌年には何もなかったと記憶しています。店員さんはお客さんから「イースターって何ですか?」と聞かれて困ったかもしれませんね。それでも「イースターというキリスト教のお祭りがあるんだ」と覚えてくれた人が少しでもいたのならありがたい話ではあります。

わたしたちはイースターについて、どのように伝えたり、説明したりしているのでしょうか。いろいろな方法があるでしょうが、そこで大切なキーワードは「イエス様のご復活」ということになります。ところが「イエス様のご降誕を祝うのがクリスマスですよ」というと「ああ、それは大事な日ですね」と多くの人が納得してくれるのとは違い、復活というとどうにも反応が微妙です。「はあ、そうなんですね」という言葉の裏には(そんなことあるわけないでしょ)(教会はそんなありもしないことを信じているんだ)という気持ちが透けて見えるような気がしてなりません。だれもが経験したことのないことも、科学的にあり得ないことをすぐに信じることができないのは仕方がありません。完全に命が尽きてしまった存在が再び甦ることはありません。それは常識とか科学とかいう前に、だれもが避けることができない厳然たる事実です。それを打ち破ったのはイエスという方おひとりだけです。そしてそれはキリストを信じる者たちにとって、いつかは死すべきわたしたちも、その復活の命へと招かれるという希望のしるしです。そこにこそキリスト教信仰の神髄があるはずです。そう思いながらも、復活の出来事についていまだにあやふやな自分は何なんだろうと思いめぐらしていると、「待てよ。キリストの目、信仰の目から見たら自分は今生きているといえるのだろうか」という思いが湧いてきました。

わたしたちはイースターについて、どのように伝えたり、説明したりしているのでしょうか。いろいろな方法があるでしょうが、そこで大切なキーワードは「イエス様のご復活」ということになります。ところが「イエス様のご降誕を祝うのがクリスマスですよ」というと「ああ、それは大事な日ですね」と多くの人が納得してくれるのとは違い、復活というとどうにも反応が微妙です。「はあ、そうなんですね」という言葉の裏には(そんなことあるわけないでしょ)(教会はそんなありもしないことを信じているんだ)という気持ちが透けて見えるような気がしてなりません。だれもが経験したことのないことも、科学的にあり得ないことをすぐに信じることができないのは仕方がありません。完全に命が尽きてしまった存在が再び甦ることはありません。それは常識とか科学とかいう前に、だれもが避けることができない厳然たる事実です。それを打ち破ったのはイエスという方おひとりだけです。そしてそれはキリストを信じる者たちにとって、いつかは死すべきわたしたちも、その復活の命へと招かれるという希望のしるしです。そこにこそキリスト教信仰の神髄があるはずです。そう思いながらも、復活の出来事についていまだにあやふやな自分は何なんだろうと思いめぐらしていると、「待てよ。キリストの目、信仰の目から見たら自分は今生きているといえるのだろうか」という思いが湧いてきました。

意識はある。体も動く。それを普通は生きているというのだろうけど、神から与えられた命というものはそれだけのものではないのではないか。そう考えると私だけではなく、たくさんの人が限りある命を精いっぱい生きることができるよう様々な場面で神から力を与えられ、立ち上がらせていただいているのではないか。永遠の命に至る完全な復活とは違うのかもしれないけれど、時には苦しみや悩みで生きながらも死んだようになっていた私たちに、再び希望と力を与えてくださったのはどなただったのか。私たちは今生きている中で、すでに復活の予兆を垣間見ているのではないかと思うのです。キリスト復活の神秘はただ言葉だけでは伝わりません。私たちが経験しているすべての神とのかかわりが、生けるキリストを証しするのです。

当たり前の話ですが、復活祭はその日一日だけのイベントではもちろんありません。私たちの罪の贖いのためその体を死に渡され、更なる希望を示すために復活されたイエス・キリストをほめたたえ、それぞれの日常を復活されたキリストと共に生きるために遣わされていく、それが復活日であり、それに連なる主日なのだと思います。

福島聖ステパノ教会 牧師 司祭 ステパノ 涌井 康福

イースターメッセージ「闇の中で出会う復活の秘義」2015年4月号

主教メッセージからご覧ください。

あけぼの2020年4月号

イースターメッセージ 「不安と疑いの只中で」

主イエスが復活された日、弟子たちは不安な一日を過ごしていました。夕方、彼らは集まっていた家の戸にしっかりと鍵をかけ、息を潜めて閉じこもっていたのです。彼らは、「ダビデの子にホサナ」と歓呼の内にイエス様をお迎えし、その6日後には「十字架にかけよ」と絶叫した群衆を恐れていたのです。

主イエスが復活された日、弟子たちは不安な一日を過ごしていました。夕方、彼らは集まっていた家の戸にしっかりと鍵をかけ、息を潜めて閉じこもっていたのです。彼らは、「ダビデの子にホサナ」と歓呼の内にイエス様をお迎えし、その6日後には「十字架にかけよ」と絶叫した群衆を恐れていたのです。

その恐れは人間の豹変するありさま、人間のもつ身勝手さに対してであり、人間不信の思いでもありました。しかもそれはユダヤ人に対してだけでなく、イエス様が危機の時、我が身大切のあまり、大事な先生を放り出して蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった、自分自身をも含めた弟子たち一人ひとりに対する不信でもありました。その意味で、彼らは家の扉だけでなく、自分自身の心の扉にもしっかりと鍵をかけ、自分の内側に閉じこもってしまったのです。

このように疑心暗鬼に陥っていた弟子たちの真ん中にイエス様がおいでになって、「あなたがたに平和があるように」とおっしゃっています。普通、私たちはお互いの「不安と疑い」が解消されて後、初めて「主の平和」と言えると思いますが、イエス様は「不安と疑い」の只中に来られ、シャローム、あなたがたに平和があるように」と宣言してくださるのです。

新型コロナウィルスの脅威にさらされている現代社会において、為政者は結果だけを求めているように見えます。結果さえよければ、その過程で起きる不安や疑いは無視されてしまっているように思います。その過程で他の人が苦しもうが、不安になろうが、疑心暗鬼になろうが、全く問題にされません。しかし人間は結果だけで生きているわけではありません。最初から最後までの全ての過程を生きているのです。いやむしろその過程を大切にしながら、苦しみ悩みながら生きているのではないでしょうか。とすればいかに結果がよかろうと、その過程で生じた苦しみや悩み、不安や疑いを帳消しにすることはできないのです。

復活のイエス様は、結果に対して「シャローム」を宣言されるのではなく、その過程の只中においでになり、「あなたがたに平和があるように」と祈ってくださるのです。その過程で生じるありとあらゆる苦しみ、悩み、不安、疑いに対して、「シャローム」と言われ、その只中に生きる私たちの人生を祝福してくださるのです。その只中を生きる私たちと共にいてくださいます。

確かに私たちの人生は、苦しみ、悩み、不安、疑いで満ちています。しかし主が私たちの真ん中に立たれ、私たちと共に歩まれ、「あなたがたに平和があるように」と言われる時、私たちは喜びに満たされるのです。そしてイエス様が「あなたがたを遣わす」と言われる時、あなたは、今あなたが抱えている様々な苦しみや悩みを背負って生きなさい。不安や疑いを持ったあなたそのままの姿で、わたしはあなやをこの世界に派遣する。なぜならあなたは、今のあなたの現実の姿のままで、わたしの「平和」をも携えているからだ。わたしの「平和」を携えている限り、あなたは恐れることはない。

イエス様は、このように私たちに声を掛けてくださっているに違いありません。

教区主教 主教 ヨハネ 吉田雅人

あけぼの2024年5月号

巻頭言 東日本大震災13周年記念の祈り 説教 「いのちの分かち合い」

2011年3月11日の東日本大震災から13年が経ちました。私はここ福島聖ステパノ教会で祈り、対談する片岡輝美さんから「福島からのメッ

2011年3月11日の東日本大震災から13年が経ちました。私はここ福島聖ステパノ教会で祈り、対談する片岡輝美さんから「福島からのメッ

セージ」を聞いて、原発事故後の現況を知らされて、キリストを信じる者として何かしら行動するようにと促されるでしょう。

毎年何処かで大規模な自然災害が起きる日本で、1月1日能登半島地震に私は震えおののきました。瞬間的に志賀原発はどうなっているか、が頭をよぎりました。大地震と原発事故が絡みます。原発が立つ地域はいわば過疎地であり、同時に大体は震源地近辺ですから、私たちは常時いのちの危険に晒されています。

現在(2月末時点)、能登半島地震の犠牲者は241人、安否不明者も7人にも上ります。2ヵ月経っても1万人以上が避難所生活、4,500人以上が断水状態の自宅避難者です。大きな不安がいつ解消されるのか見通しが全然立っていません。まさに過酷な状況で大変な苦痛と心労を抱えています。

2011年当時、福島県新地町では被災者が仮設住宅に入り始めたのが5月で、どこの被災地よりもいち早く開設されましたが、それでも避難所生活は約3ヵ月にもおよび、大変な心労を抱えたのでした。ですから、能登半島地震で被災された皆さまの一日も早い生活改善がなりますようにとの思いが強まります。神様からのお守りがありますようにお祈りいたします。

「いっしょに歩こう!プロジェクト」の私は、南三陸町志津川に行った折、ある逸話を聞きました。ある小さな村の人々の行動を私は生涯忘れられません。その逸話とは、海岸沿いの被災地から離れた隣り集落代表が、被災し孤立した集落の人たちに、早く食べ物を届けるぞ!と呼びかけ

て、村の方々で握ったおにぎりをリヤカーに積みました。寸断された幹線道路は通行不能で裏の細い山道を行くしかなくても、熱々を食べさせたいと毛布にくるみ決死の覚悟で運ばれました。おにぎりは少し冷めていましたが、大震災翌日、震えていた被災者の口に入って空腹を凌ぎ、人心地と大きな感激の涙と温かな気分に包まれて感謝が伝えられたというものでした。

新地町福田小学校体育館避難所でも、津波が到達しなかった周辺地区住民が、翌日にはおにぎりと味噌汁を漬物と野菜付きで差し入れました。栃木県のアジア学院からは卵や肉を、釜石の小さな漁港の集落に宅配しました。新地町の避難所では久しぶりの肉入りカレーに、本当に美味しかったと人々は満面の笑みでした。つまりは、集められた思いやりの心が人々を満腹にします。寄せ集まった労りの気持ちがささやかで温かな幸せを生みます。

「先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。」とイエスを試そうとして問うた人は、「あなたはどう思うのか?」と、逆にイエスに問われます。「神を愛し敬い、隣人を自分のように愛すること」答えると、イエスは「正しい答えだ!。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。」と促されます。行いの人にキリストのいのちが宿るのです。

このいのちを分かち合う人になれますようにと、お互いに祈り合ってまいりたいと思います。そのような人を神様はお喜びなさいます。

教区主教 主教 フランシス 長谷川 清純

クリスマスメッセージ「クリスマスはいつ?」2016年1月号

実際に、いったい何時イエス様がお生まれになったのかは、分からないようです。「この時期には羊飼いは野宿しない」などと聞かされると困ってしまいますが、4世紀初め頃になってようやくローマで12月25日と定められたのだそうです。

実際に、いったい何時イエス様がお生まれになったのかは、分からないようです。「この時期には羊飼いは野宿しない」などと聞かされると困ってしまいますが、4世紀初め頃になってようやくローマで12月25日と定められたのだそうです。

2015年9月号巻頭で聖ヨハネ祭について述べたときは夏至でしたが、クリスマスは冬至に関係しています。今年の冬至は12月22日、2016年は12月21日となっていますが、紀元前46年にカエサル(シーザー)が制定したユリウス暦の冬至は12月25日でした。

1年で一番昼間の時間が短い冬至のとき、死んでしまうのかと思われた太陽が、この日を境にだんだんと光の量を増して復活して来るので、長い冬の後に春が来る、その最初の兆しとしてこの太陽神のお祭が各地で祝われていました。

12月25日にローマで祝われていたこの祭をキリスト教徒は真の太陽であるイエス様の誕生の日として祝うようになりました。

当時、この直前の約1週間12月17日~24日は、農耕の神様サトゥルヌスを記念するサトゥルナリアと呼ばれる祭が行なわれていました。奴隷たちは一時的に開放され、宴楽とバカ騒ぎの中で人々は日々を快楽と歓喜に浸って過ごしていました。

迫害の歴史とも重なり、キリスト教徒は異教徒の祭の間、特別な記念行事をすることなく、むしろ避けていたようです。

そしてペルシャ人やローマ人の好む悪習慣として誕生日を祝うこと自体が、キリスト教の伝統の中には受け入れがたいものでした。教父オリゲネスは「‥‥唯一罪人だけがこのような誕生の機会に喜びの宴を催すのである。」(オリゲネス『レビ記講話』8・3)とさえ述べています。

さて昼間の時間が長くなり始めると言っても実感できるようになるのは1月6日頃です。1月6日をアレキサンドリアでは、ゼウスの娘コレーによるアイオーン(時間の神)誕生の日として祝っていました。また1月6日前夜はナイル川の水が特別な力を持つと信じられ、古代エジプト神話のオシリス神にささげられた日でもありました。

この地で1月6日(ないしは10日)にバシレイデス派と呼ばれるグノーシス主義の人々がイエス様の洗礼を祝っていました。「これは私の愛する子」と告げられた瞬間に人間イエスが神なるキリストとなったのだと教えていましたから、正統信仰の人々はイエス様が誕生したときに、神の言葉(言)としてのキリストがこの世に来られたのだから、誕生こそ祝うべきだとして1月5日から6日にかけての夜に降誕を祝うようになりました。

歴史の中で最初に祝われていたのは1月6日でした。今、顕現日として祝われているこの日にイエス様の誕生が祝われていたのです。東方正教会では今でもこの伝統を受け継いでいます。

やがて日付が12月25日に移されてからも、1月6日を博士たちが幼子を訪問した日として保存しました。イタリアに行きますとクリスマスの飾りが1月6日の顕現日まで飾られています。“12 days of Christmas(クリスマスの12日)”という歌も作られているのをご存知でしょう。

初代教会ではむしろ避けていた誕生祝いを積極的に祝う今日、死の恐怖から救われる「真の太陽」であるイエス様の誕生が大切なのだと、心から感謝して祝わなければと思います。

司祭 フランシス 中山 茂

あけぼの2021年3月号

巻頭言 東日本大震災 10周年メッセージ「共に祈り、共に歩む」

今から10年前の3月11日(金)の午後4時前頃、当時ウイリアムス神学館におりました私は、コモンルームから聞こえた「ウォーッ!!」という叫び声に驚き、急いで降りてみますと、テレビの画面には名取市閖上の浜を遡上する白い波と、その先の道を逃げていく自動車が映っていました。その映像から津波の恐ろしさを感じると共に、「無事に逃げ切ってほしい」と、祈るような思いで固唾を呑んでいた自分、何も手助けのできないもどかしさを感じていた自分がいたことを憶えています。

✠ 10年、私たちの歩み ✠

✠ 10年、私たちの歩み ✠

あれから10年の年月が過ぎました。その間、私たちは自らの復興と同時に、管区やご支援くださった多くの教区の皆様がたと共に、「いっしょに歩こう!プロジェクト」、「いっしょに歩こう!パートⅡ だいじに・東北」の働きを通して、4年間、被災者の方々や被災地の復興に、微力ながら思いと力を注いできました。2015年からは「東北教区東日本大震災支援室」、2019年からは「東日本大震災被災者支援プロジェクト」として歩んできました。

この間の私たちの歩みを支えてきたもの、私たちの歩みの原動力となったものは、「私たちの隣りに苦しみ悩む人たちがいる限り、『共に祈り、共に歩む』ことが東北に遣わされた教会の姿である」という確信だったと思います。

✠ 共 に 祈 る こ と ✠

「祈り」は、祈るだけで終わるわけではありません。祈りは「行動」への出発点でもあります。

祈りは4つの部分、①神への呼びかけ、②神の救いの御業を述べる(感謝)、③祈願、④とりなし(結び)から成っています。私たちは3番目の「祈願」の部分で、「私たちはこうありたい、こうあってほしい」と願います。神様は私たちのこの願いを受け止めてくださり、私たちがそうあれるように促し、勇気づけ、願いの実現に向けての第一歩を踏み出させて下さるのです。

そして私たちは「共に祈る」ということを大切にしようとしています。共に祈るためには心と思いを一つにすることが求められます。

✠ 共 に 歩 む こ と ✠

私たちが大切にしようとしているもう一つの点は、「共に歩む」ということです。私たちは各々、歩幅も違いますし、歩く速度も違います。

そんな私たちが「共に歩む」ためには、互いの歩き方や速度、歩いていく方向を、互いに感じあい、気配り・目配りしなければなりません。そうでなければ、一緒に歩いているつもりで、いつの間にかバラバラになってしまうかもしれないのです。

では、誰に合わせればよいのでしょうか。やはりそれは共に歩んでいる中で、一番ゆっくりの人に合わせることが大切ではないでしょうか。

✠ も う 一 度 原 点 に ✠

大震災から10年の年月が過ぎました。私たちはこれからも「私たちの隣りに苦しみ悩む人がいる限り、『共に祈り、共に歩み』続けていきたい」と思います。それはまさに、ご復活の日の夕方、エルサレムからエマオへ失意のうちに歩いていたクレオパともう一人の弟子に近づき、一緒に歩いてくださったご復活のイエス様、パンを祝福して祈ってくださったイエス様に倣って歩むことではないでしょうか。

教区主教 主教 ヨハネ 吉田 雅人

あけぼの2024年12月号

巻頭言 クリスマスメッセージ 「この命は人の光であった」

クリスマスは光の祭典といわれていますように、あちこちでイルミネーションが美しく飾られ、冬の夜に輝く光は特に美しく見えます。暗く寒い夜に輝く光景は、周りが暗ければ暗いほど、明るく輝いて見えます。教会でもツリーを飾り、イルミネーションをつけ、キャンドルの火を灯し輝かせてクリスマスをお迎えします。このようにクリスマスがいつの間にか光の祭典のように祝われるようになったのには、深い訳があります。それは、新約聖書ヨハネによる福音書の最初に記されています。

「この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。(中略)その光は世に来て、すべての人を照らすのである。」(聖書協会共同訳ヨハネによる福音書1章4、5、9b節)

クリスマスが光の祭典になったのは、このようにイエス・キリストがすべての人の光として、世に来たという聖書の宣言によります。イエス・キリストはすべての人を照らすまことの光、そして、この光は闇の中に輝いていると宣言されています。

私たちは経験上、闇が深ければ深いほど、光は明るく強く輝くということを知っていますが、ヨハネの語る闇は人の心の闇をも指し、そして人は誰もが心に闇の部分を持っているとしています。その闇は、悲しみであったり、失望であったり、孤独であったり、はたまた、ねたみであったり、憎しみであったり、迷いであったり、疑いであったり、人生のありとあらゆる心の痛みと苦しみを、闇という言葉で表現できると思うのです。そしてそんな私たちの心の闇にもキリストが光をもたらしてくださるということは、私たちがこの人生を闇の力に支配されることなく、闇に打ち勝つ光が私たちの心を照らしてくださる。そして闇の中で悲観的になることもなく、どんなにこの世が右も左も真っ暗闇であったとしても、キリストと共に生きるなら、そこに「ポッ」と明りが灯っている人生を生きることができるという宣言に他なりません。そして、何よりもイエス・キリストとの決定的な出会いによって、自分の生きる意味を見つめ直し、そしてその道がはっきりと示されるというのが、クリスマスの出来事です。

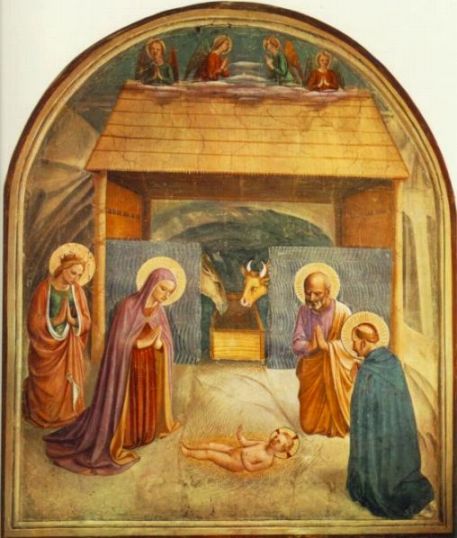

「この命は人の光であった」という聖書の宣言は、すべての人々に与えられている神様からの贈り物です。そしてクリスマスは、神様からの最大の贈り物である神のみ子イエス・キリストが、私たちに与えられたという最高の良い知らせです。ユダヤのベツレヘムという村で、幼子イエスは宿にも泊まれず家畜小屋でお生まれになりました。そして、牛や羊の餌箱である飼葉おけの中に寝かされたと聖書に記録されています。そんなイエス・キリストは最後には、私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって、十字架につけられて殺されてしまいました。しかし、神はこのイエスを3日目に死からよみがえらされました。このキリストを信じる人々の中でキリストはよみがえり、宿られ、光となって救い主として導かれます。今年のクリスマス、多くの皆さんとご一緒に、み子イエス様をお迎えして、まことの光に照らされ、導かれて、希望を持って進んでまいりましょう。

「この命は人の光であった」という聖書の宣言は、すべての人々に与えられている神様からの贈り物です。そしてクリスマスは、神様からの最大の贈り物である神のみ子イエス・キリストが、私たちに与えられたという最高の良い知らせです。ユダヤのベツレヘムという村で、幼子イエスは宿にも泊まれず家畜小屋でお生まれになりました。そして、牛や羊の餌箱である飼葉おけの中に寝かされたと聖書に記録されています。そんなイエス・キリストは最後には、私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって、十字架につけられて殺されてしまいました。しかし、神はこのイエスを3日目に死からよみがえらされました。このキリストを信じる人々の中でキリストはよみがえり、宿られ、光となって救い主として導かれます。今年のクリスマス、多くの皆さんとご一緒に、み子イエス様をお迎えして、まことの光に照らされ、導かれて、希望を持って進んでまいりましょう。

郡山聖ペテロ聖パウロ教会牧師 司祭 ヤコブ 林 国秀