教区報

教区報「あけぼの」 - 東北の信徒への手紙の記事

「なぜ怖がるのか。まだ信じないのか」2016年7月号

恐怖は、様々な場面で感じることがあります。例えば、最大の恐怖は死であり、自分の能力と限界の恐れもあります。また、将来に対する不安もありますし、合格と不合格の恐怖と喜びもあります。その恐怖に心配して眠ることができない場合もあります。

恐怖は、様々な場面で感じることがあります。例えば、最大の恐怖は死であり、自分の能力と限界の恐れもあります。また、将来に対する不安もありますし、合格と不合格の恐怖と喜びもあります。その恐怖に心配して眠ることができない場合もあります。

自然災害の恐れもあります。嵐や地震がその例です。おそらく地震や火山の爆発は、巨大な被害を与えるため、恐怖も大きくなります。インドネシアの地震や2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災と津波は、言葉で表現できない恐怖でした。また、2016年4月14日午後9時26分以降、九州地方を震源とする地震が続いています。これらのすべてが死に追い込むものだからです。また、暴力や武力の恐怖も本当に大変な恐怖です。

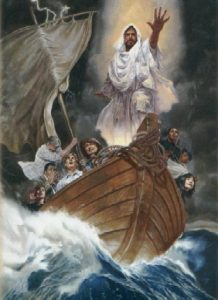

マルコによる福音書4章37節以下に次のような話があります。激しい突風が起こり、舟は波をかぶって、水浸しになるほどであった。しかし、イエスは艫の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、「先生、わたしたちがおぼれてもかまわないのですか」と言った。 イエスは起き上がって、風を叱り、湖に、「黙れ。静まれ」と言われた。すると、風はやみ、すっかり凪になった。イエスは言われた。「なぜ怖がるのか。まだ信じないのか。」

弟子たちはひどく恐れています。船に水が入るのに艫の方で枕をして眠っておられるし、「なぜ怖がるのか?」と言われるイエスの言葉が理解できません。私たちもそのような状況で、恐怖を覚えないことができるでしょうか? それは当然のことであり、弱い人間の姿です。しかし、恐れていますが、船に乗っていて、イエス様が一緒にいらっしゃいから船に水が入って来ても、恐怖を出す必要がないという言葉です。

キリスト教の伝統で船というものは教会共同体を象徴し、イエス様が立ててくださった共同体です。弟子たちは、イエス様と一緒におり、暴風が打って、水が入ってきて、死に先んじて、すべて恐れるほどのことが起こっています。しかし、イエス様は沈黙し、眠っておられるように見えるかもしれません。私たちも生きていく中で、このように数多くの人々が命を失い、恐怖に陥り、互いに裏切って、神を恨んで信じなくて船を離れて行き、また今後も船を離れていく可能性があります。そして弁明としてつらくて船を守ることができなかったし、怖くてやったと言ってしまうかもしれません。だから今日も、イエス様は、「なぜ怖がるのか?」「まだ信じないのか?」と私たちに尋ねておられます。

それは生命であるイエス様と一緒にいられず、疑うので恐れてしまうのです。

そのすべては信仰です。信仰を通って沈没しようとする船を救い、私たちの生命も救い、私たちの教区も救い、私たちの教会共同体も救うことができます。しかし、私たちは、イエス様の能力を疑って生きています。完全に信じることができない、私たちの弱い信仰を反省しながらこれからは疑いもなく、イエス様と世界を愛することにもっと努力する信仰者でなければならないでしょう。

司祭 ドミニコ 李 贊熙

「ツルハシ一振り」 2018年7月号

「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。」(ヨハネ福音書14:6)。教会の逝去者記念(レクイエム)の礼拝でもよく用いられる聖書の一節です。これは、「私たち人間はイエス様の行かれる十字架の道、そのみ跡を歩くことなしにはその命に救いは無いということ。」しかし逆を言えば「イエス様を知り、そのみ跡に従うことにより、どんなにか罪深い私たちであっても、その命をイエス様は天上の家に招いてくださる」という希望に満ちた福音でもあり、宣教の勧めでもあります。イエス様という真理と命の道を歩き、そのみ跡に従って業を行うこと。それはすなわち宣教でもあり、まさにキリスト者の本懐であります。しかしながら自分がこの「イエス様の道」を歩み、その「喜ばれる業」を成すことが出来ているのかと思うと、非常に不安に感じる時があります。特にわたし自身が聖職になってからは、その思いは日々強くなっています。「今わたしが歩んでいる道は、実はとんでもなく見当違いの道を進んでいるのではないか。」「わたしが教会・教区でしている働きも実は何にもなっていないのではないか」と感じる。特に宣教という業は、なかなか目に見えて結果が見えることがないものが多いと感じています。

「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。」(ヨハネ福音書14:6)。教会の逝去者記念(レクイエム)の礼拝でもよく用いられる聖書の一節です。これは、「私たち人間はイエス様の行かれる十字架の道、そのみ跡を歩くことなしにはその命に救いは無いということ。」しかし逆を言えば「イエス様を知り、そのみ跡に従うことにより、どんなにか罪深い私たちであっても、その命をイエス様は天上の家に招いてくださる」という希望に満ちた福音でもあり、宣教の勧めでもあります。イエス様という真理と命の道を歩き、そのみ跡に従って業を行うこと。それはすなわち宣教でもあり、まさにキリスト者の本懐であります。しかしながら自分がこの「イエス様の道」を歩み、その「喜ばれる業」を成すことが出来ているのかと思うと、非常に不安に感じる時があります。特にわたし自身が聖職になってからは、その思いは日々強くなっています。「今わたしが歩んでいる道は、実はとんでもなく見当違いの道を進んでいるのではないか。」「わたしが教会・教区でしている働きも実は何にもなっていないのではないか」と感じる。特に宣教という業は、なかなか目に見えて結果が見えることがないものが多いと感じています。

そんな時にわたしの目を開いてくれたのが、一つの道の開通でした。わたしは昨年から月に1回山形の米沢聖ヨハネ教会に礼拝奉仕をさせてもらっています。当初は米沢聖ヨハネ教会に行くには片道2時間30分以上かかり、さらに険しい栗子峠も超えなければならず大変な思いをしました。しかし昨年の11月に東北中央道の米沢区間が開通し、一気に45分近くその旅程は短くなり、また安全な道を通ることが出来るようになりました。当初はその安全と便利さを当たり前のように享受していた私ですが、ふとこの道を通すのには全体で30年、工事だけでも20年以上の月日を要したのだと改めて気がついた時に、目先の結果や歩みにクヨクヨしている自分が恥ずかしくなったのです。

思えば当たり前のことですが、工事を始めた人たちはすぐに道が通るとは思っていない訳です。さらには最初期の人であれば、自分たちの働きの結果を見ることも出来なかったはずです。でも現実にはその人びとの最初の働きが「ツルハシの一振り」が無ければ、道は完成しなかったのです。

このことに思い至った時に、わたし自身の道も同じなのだと気づかされました。わたしが今進んでいる道もまた、すぐに開通するものでも無ければ、結果が得られるものでもない。しかしその道がイエス様に繋がる道だと信じることによって、その歩みは決して無駄ではないこと。わたしが不安に感じる歩みも必ず「ツルハシの一振り」になっているのだと思えたのです。ましてわたしたちが歩む道は、イエス様が既にその先頭を歩かれているのだから、何も不安に思うことはないのだと。

わたしたちの教区・教会は皆小さく、その歩みと神様への道を開く宣教の働きは遅く小さいかもしれません。しかしどんなにか小さく見えるそれぞれ働きも、そして祈りも、必ず「ツルハシ一振り」になり、わたしたちを救いに導くのだということ。そしてそれは後に続く全ての人々にとっても、神様への道を助けるものにもなるのだということを覚えたいと思います。

執事 パウロ 渡部 拓(福島聖ステパノ教会牧師補)

あけぼの2020年7月号

「人間は退化したのか?」

新型コロナウイルスが広がる世界にあって、私の頭の中で繰り返し響いてくる聖書の言葉があります。それはヨハネ福音書3章1節以下にある、所謂「イエスとニコデモ」と題されている箇所で、中でも「年をとった者が、どうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。」というニコデモの言葉と、イエス様の「はっきり言っておく。人は、新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。」という言葉に様々なことを考えさせられるのです。

このことのきっかけは、ある情報番組のコメンテーターの発言を思い出したからでした。それは現在の世界にはびこる「自己中心主義」「国家主義」過剰な「経済優先主義」を取り上げ、「人類は20世紀に入り、大戦や悲劇を体験しながらも、何とか生み出した自由や博愛、平等といった精神性、世界で一つになっていこうとする意識を獲得してきた、しかしせっかく獲得したその進歩が近年では失われつつある、人類は退化している。」といった主旨のものであったのです。

私は思いました。人類という一つの種は、その進化の限界に達してしまったのだろうかと。ほんの少し前までは、人類の進歩は誰も疑っていなかった。その科学技術も精神性も、これからどんどん進歩し良くなっていくと、世界が信じていたように思います。しかしながら今現在は急激にその展望は色褪せて、どこか閉塞感が漂い、これ以上先に進むことが出来ないのではないかという恐れが鎌首をもたげる世界になりつつあるように感じる。さらにコロナウイルス禍での為政者たちの姿、自己中心主義に陥ってしまっている個々の人々の姿を目の当たりするにつけ、それは確かなもののように感じてしまうのです。

私は思いました。人類という一つの種は、その進化の限界に達してしまったのだろうかと。ほんの少し前までは、人類の進歩は誰も疑っていなかった。その科学技術も精神性も、これからどんどん進歩し良くなっていくと、世界が信じていたように思います。しかしながら今現在は急激にその展望は色褪せて、どこか閉塞感が漂い、これ以上先に進むことが出来ないのではないかという恐れが鎌首をもたげる世界になりつつあるように感じる。さらにコロナウイルス禍での為政者たちの姿、自己中心主義に陥ってしまっている個々の人々の姿を目の当たりするにつけ、それは確かなもののように感じてしまうのです。

そしてその様な今の人類の姿は、成長することも、進むことも出来なくなった「年をとった者」であるように思えてならないのです。その様はニコデモがイエス様に言ったように「どうして新しく生まれることが出来ようか」という姿であり、普通に考えるならば、年老いたものはこれ以上成長することはなく死にゆくものであるし、進化が止まった種はゆるやかに退化して滅びていくしかないという、どこか絶望的な姿です。

しかしながら聖書はそんな絶望に希望を与えてくださいます。それが冒頭でも上げたイエス様の「新しく生まれなければ、御国を見ることが出来ない」という一見不可能に思える言葉が、同時に「神はその独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」という言葉により、信仰によって可能になると転換されていることからも分かります。

この希望は、この世界の常識であれば、もはや緩やかな衰退を待つだけに思える私たちにあっても、神様は今この状況をすらも「新しく」することがおできになる。それもイエス様を遣わされることで、信じる人を全て新しい創造でお救いくださるという希望です。

今の世界はどこに向かうのか全く分かりません。しかし私たちが信仰を持ち続ければ、必ず神様の新しい創造の下で「天の国」に近づいていくことが出来るのだと信じて、皆で共に進んで行ければと願っています。

司祭 パウロ 渡部 拓(福島聖ステパノ教会・小名浜聖テモテ教会 牧師)

あけぼの2022年5月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「あから働く、あるいは生きる」

以下は、ある単語を辞書で調べた際の説明です。ある単語とは何かおわかりでしょうか。

「立場上当然負わなければならない任務や義務」「自分のした事の結果について責めを負うこと。特に、失敗や損失による責めを負うこと」「法律上の不利益または制裁を負わされること。特に違法な行為をした者が法律上の制裁を受ける負担」。

そう、ある単語とは「責任」です。しかし、これでは今一つ腑に落ちないと考えるのは私だけでしょうか。そこでその理由を考えてみました。そして思い至った結論は…。

これらの説明はすべて「義務」という言葉の説明にも置き換えられそうだからです。しかし「責任」を「義務」とまったく同義語としてしまって果たしていいのだろうか。そう思います。なぜなら聖書に学ぶ「責任」は「義務」とは対極にある「自由」という概念から生じた言葉で、「人として支え合い活かし合いながら、共に豊かな生を生きることを求め続けるための俯瞰的な視点」をもつことだと思うからです。

ダビデ王の時代に、ダビデの息子ソロモンによって神殿建設が進められることになりました。そのためにダビデは莫大な量の金、銀、青銅、鉄、木材などを寄進し、また民にも寄進を呼びかけました。結果、おびただしい量の資材が献げられましたが、その際のダビデの言葉「取るに足りない私と、私の民が、このように自ら進んで献げたとしても、すべてはあなたからいただいたもの。私たちは御手から受け取って、差し出したにすぎません」(歴代誌上29章14)は、自らの行為を果たすべき義務としてではなく、神の恵みに対する自由意思の応答として捉えています。これこそが、「人として支え合い活かし合いながら、共に豊かな生を生きることを求め続ける俯瞰的な視点」をもった聖書の教える「責任」だと思うのです。

ダビデ王の時代に、ダビデの息子ソロモンによって神殿建設が進められることになりました。そのためにダビデは莫大な量の金、銀、青銅、鉄、木材などを寄進し、また民にも寄進を呼びかけました。結果、おびただしい量の資材が献げられましたが、その際のダビデの言葉「取るに足りない私と、私の民が、このように自ら進んで献げたとしても、すべてはあなたからいただいたもの。私たちは御手から受け取って、差し出したにすぎません」(歴代誌上29章14)は、自らの行為を果たすべき義務としてではなく、神の恵みに対する自由意思の応答として捉えています。これこそが、「人として支え合い活かし合いながら、共に豊かな生を生きることを求め続ける俯瞰的な視点」をもった聖書の教える「責任」だと思うのです。

新約聖書の「タラントンのたとえ」(マタイによる福音書25:14~)では、「責任」についてのさらに明確な対比が示されています。旅に出る主人が僕たちそれぞれに5タラントン、2タラントン、1タラントン預けるこの譬え話において、自由意思の応答として自らの「責任」を考えたのは、商売をしてさらに5タラントン、2タラントンを儲けた僕たち、義務としてしか自らの「責任」を考えられなかったのは、1タラントン預かって穴の中にそれを隠した僕です。すなわち、義務としてのみ捉える「責任」は常に、「言われたからやった」「嫌々やった」「そうしなければならないからやった」などの言葉で装飾され、かつ自分の保身がその中心にあるのに対して、自由意思による応答として「責任」は、「こうしたら喜んでくれるだろうから」「こうするとみんなが便利だから、嬉しくなるだろうから」などそこに義務感はなく、他者の存在を視界に入れていなければ出てこない発想です。中心にあるのは他者の存在でありその幸せとであるとも言えるでしょうか。

私たちは、役割や機能や義務に偏らず、同じ星に棲む者同士、希望や夢を共有するために自分に何ができるのかを探し求め続けること、そこに招かれています。そうして働くこと、生きることこそが、キリストに倣う人間としての「責任」だと思うのですが如何でしょうか。

仙台基督教会 牧師 司祭 ヨハネ 八木 正言

あけぼの2024年8月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「反転しない正義」

今も昔もテレビに登場する正義のヒーローは子どもたちに人気があります。私がチャプレンを務める幼稚園でも、行けば子どもたちはそれらのヒーローのことを話題にあげ、その強さやかっこよさを力説してくれます。そんな子どもたちの様子を微笑ましく思う一方で、これらの正義のヒーローが語る「正義」とは一体何なのだろうかと考えてしまいます。彼らは劇中でよく敵とお互いの意見を戦わせます。その時多くの場合はヒーロー側が正論を言い、悪役側がめちゃくちゃな主張をするので、それをヒーローがやっつけて、めでたしめでたしとなるのがお決まりです。

しかし時々不思議なことが起こります。ヒーロー側が主張する意見も正しく聞こえる、でも敵側が話すことも決して間違いではない、いわゆる「どちらも正義」に見える場面があるのです。そしてそんな場合に、最終的にどうなるのかと言えば、お互いに暴力をもってその主張をぶつけ合い、ヒーロー側が勝って終わる訳です。でもこの場合、暴力で決着がついた後も、戦いは続きます。ネットの掲示板ではどちらの主張が正しかったのか議論になりますし、どちらの勢力のファンになるのかも争いになったりするのです。極端な言い方をすれば、私はこの構造がまさに人間の戦争状態なのだろうと思うのです。お互いに信じる「正義」を持っていて、それを押し通すために最終的に暴力に訴える。そして敗れた側は「悪」になる。これは戦争の構造そのものですし、いかに人間が主張する「正義」というものが移ろいやすいものであるかを示していると思います。

そんな世に溢れる正義の論争に、一石を投じるヒーローがいます。それは皆大好き「アンパンマン」です。彼を知らない日本人はいないくらい有名なアンパンマンですが、彼の生みの親である、やなせたかし氏は著書中で彼を「最弱の正義のヒーローである」と称する一方で、自分の理想とする正義を体現していると語っています。やなせ氏はこう言います。「正義は立場によって反転する、昨日まで正しかったことが、次の日には悪になる。それを自分は戦争でいやというほど経験した。しかし決して反転しない正義がある。それはアンパンマンが体現している、献身と愛である。これは決して変わらない。」と言うのです。

アンパンマンはご存知の通り自分の顔をお腹がすいている人に躊躇無く与えます。そうしてしまうと自分のパワーが弱くなってしまうことが分かっていても、それをどんな場面でも迷わずに、時には敵である「ばいきんまん」にさえそうするのです。もちろん話をおもしろくする中で戦いはあるのですが、その本質はどこまでも自身を献げて周りの人のために働くアンパンマンの正義であると、やなせ氏は主張するのです。

これはキリストに生きる私たちにも響く主張であると思います。イエスさまが聖書の中で、ご自身の生涯を通して教える「隣人を愛しなさい」ということが、私たちの信じる正義であるなら、私たちが目指すべき正義がどこにあるのか、見えてくる気がします。

この8月という時は、私たちに戦争のこと、平和のこと、正義のこと、色々と問いかけてくることと思います。そんな時に、世に溢れる正義について、アンパンマンが語る正義について、聖書が語る正義について、考えてみてはいかがでしょうか?

秋田聖救主教会牧師 司祭 パウロ 渡部 拓

「そろそろ・動き出す」2016年8月号

スタートダッシュが速いこと、立ち上がりが速く、フットワークが軽いことが高く評価される傾向があります。

スタートダッシュが速いこと、立ち上がりが速く、フットワークが軽いことが高く評価される傾向があります。

確かに陸上競技でも、100メートルの競争とマラソンとでは、スタートの仕方はまったく違います。東日本大震災から5年と5カ月、「そろそろ動きだしてみようか」という、亀さんみたいなことがあっても、とっても素敵だなと思います。

実際、教会の婦人会や有志の方が被災地を訪ね、お茶等の一時を一緒にするプログラムに、「あ、この方も参加されたんだな~」と思うことが最近でもあります。ご自身も被災された方の場合があります。

震災後、3年、5年経って、やっと被災地を訪ねる気持ちになったという方の話も聞きます。自分が親しんだ土地であればあるほど、3年、5年はとても行けなかった、というお気持ちを聞いたこともあります。本当にそうだと思います。

大きな事柄であればあるほど、それに対してどのように向き合えるかは個人の差も大きいでしょう。比較できない面が多いだろうとは思いますが、広島・長崎の原爆、あるいは沖縄の激戦から70年が過ぎても、その地を訪ねる意義は少しも変わっていません。そして東日本大震災の被災地の状況は(他の大きな災害にも共通するでしょうが)当初の困難さとはまた異なった困難があり、残念ながら所によっては深刻さは薄まるどころか、その度合いをましているとさえ言えるのですから。

「だいじに・東北」以来のプログラムで、「巡礼」という言葉をたびたび用いてきました。もちろん訪ね歩いて祈ることですが、背景には「何もしなくてもいい」ということもあったと思います。震災当初から、「行っても自分には何にも出来ない」「何をしたらいいかわからない」「ただ観に行くのでは申し訳ない」という言葉を多くの方から聞く中で、ともかく「訪ねてみよう」「いっしょに祈ろう」という意図が込められていました。もちろん、その中から、自分らしい仕方で出来る何かが見つかるならば、それはまた良いでしょう。

「訪ね歩く」ということは、わたしはキリスト教信仰の中の、本質的な部分の一つだと思っています。病気の友を見舞うこともそうです。

「それから、イエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった」(マルコ6:6b)。福音書のイエスは旅をされ、訪ね歩かれるイエスです。昨年からの東北教区宣教部主催の修養会も、昨年は八戸、今年は大館と訪ねるプログラムでした。本当にお互いにもっともっと訪ねあったらよいと思っています。

東日本大震災だけでなく、東北各地には固有の課題があります。もちろん共通もしています。お互いにさらに深く知り合うことは、大きな恵み、思いを超えた経験となる筈です。最近の九州地震や、世界にあるさまざまな困難、悲劇に対して、東北の感じ方、眼差しもまたあっていいのだと思います。

今年の夏はどうされますか? 何か一つ、今までしていなかったことに(何であれ)、腰をあげてみてはいかがかなと思うのです。

主教 ヨハネ 加藤 博道

「安息日のこと」 2018年8月号

とんでもない耳を塞ぎたくなるような悲惨な事件が続いています。新幹線の中で若者が刃物を振り回し、小学生が帰宅寸前に若者に連れ去られ殺害・遺棄。幼子が実の親から数々の虐待を受け、命を奪わる等々、心が引き裂かれる痛ましいニュースが続いています。

とんでもない耳を塞ぎたくなるような悲惨な事件が続いています。新幹線の中で若者が刃物を振り回し、小学生が帰宅寸前に若者に連れ去られ殺害・遺棄。幼子が実の親から数々の虐待を受け、命を奪わる等々、心が引き裂かれる痛ましいニュースが続いています。

氷山の一角ですから、常軌を逸した行動をとる人間はもっと多いのかもしれません。この国はどうなってしまったのでしょう。命を育むという尊い業が壊れかけているようです。

オオカミに育てられた子どもが発見され、教育したけれど、人間としての成長は難しかったと学びました。この話は諸説あり、詳細は分からないのですが、今の社会も、同様の不安を抱えているのかもしれません。

人が人間として育つのには、何を大切にしなければならないのかが問われているのではないでしょうか。人間が人間らしく育つには、中でも幼いときに、まことの愛で結ばれた人の交わり中で育つことが必要なのです。

加えて、私たちを取り巻く環境は、ふさわしくないものであふれています。

現実世界では、ほとんど触れることのないような暴力や殺害の場面(映像)がメディアを通して、シャワーのように注がれています。こんなことをしていて良いのでしょうか?

イスラエルの聖ジョージ神学校に行ったとき、「安息日を経験しましょう」というプログラムがありました。

最初に、金曜日の夕方、あるユダヤ人家族のお父さんとお子さんに案内されて、シナゴーグ(ユダヤ教の礼拝堂)に行き、礼拝に参加しました。

それから日没前に、自宅に案内していただくと、流しに行き、取っ手が二つ付いた特別なコップで手を洗いました。手を清めてから食卓に着くと、ろうそくに火が灯され、お父さんが創世記1章の終わりから2章の初めを読み「神様が7日目に休まれたのだから、私たちも休みましょう」との言葉で安息日が始まりました。始めにお母さんがパンを祝福して裂き分け、ブドウ酒を特別なカップに注いで飲みました。続いて用意してあった料理をいただきました。

流れを体験しながら『これって聖餐式じゃないか!』と驚きました。キリスト教で日曜日の朝に聖餐式を行なうのは、安息日が始まるよという合図の意味もあったのです。

続いて、部屋でおしゃべりしながらリラックスして過ごしました。何しろ子どもたちは「勉強してはいけない」日ですし、お母さんは「料理や家事をしてはいけない」嬉しい日なのです。

一週間にあった出来事を家族がお互いに報告し会っている様子が、とても微笑ましかったです。ゲストの私は日本語について話し、危うく紙に字を書いて説明するところでした。(安息日では禁止行為)

このような家族の交わりが、モーセの時から3千年以上も続けられていることを知ると、大変な驚きです。この安息日がユダヤ人に与えた意義は、非常に大きいものでした。

イエス様が批判された安息日のために人があるような事態にはならないように、大事な家族の絆を強める日としていただけたらと思います。

司祭 フランシス 中山 茂(青森聖アンデレ教会牧師)

あけぼの2020年8月号

「『変化』の中で教会を考える」

先日、祭服や聖具を販売するアメリカの大手メーカーが、祭色にあわせて四色(白・赤・緑・紫)の、ストールと同じ柄のマスク販売をはじめたというニュースを知りました。そのニュースを聞いて思い出したのが、かつて、主教や司祭、執事もマニプルと呼ばれるストールを小さくしたような形のものを手に巻き、祭服の一部としていたことです。これは、もともとはスダリウムと呼ばれる「汗拭き」が形骸化したもので、主イエスが十字架につけられた際に手を縛った縄も象徴していると言われているそうですが、今ではマニプルをつけることはほぼなくなりました。時の流れと共に祭服も変化を遂げていると言えるでしょうか。その意味ではマスクも、もしかしたら近未来には当たり前のように祭服の一つとして採用されているのかも知れない、そんな想像をしました。そして考えたこと…。

幼少の頃、手塚治虫氏の描いた漫画『鉄腕アトム』が大好きでした。車が空を飛び、感情をもったロボットたちが活躍する情景は、空想の世界だからこその自由さや夢のあふれるワクワクする世界でした。

あれから半世紀、そんな空想の世界が現実のものとなりつつあります。自動車の自動運転実用化はもうすぐ目の前に迫っています。もしかしたら、「昔は車を運転するのに免許証が必要だったんだって」などと会話が交わされる未来がやってくるのかも知れません。ドローンを大型化したような人の乗れる“空飛ぶタクシー”の開発も進められているそうです。また巷ではAIの普及によって、近未来には人間の仕事でなくなる職業があると噂されています。まさに『鉄腕アトム』の世界です。さらに近頃では、水道の蛇口の下に手を出して「先生、水が出ません」と話す、蛇口をひねって水を出すことを知らない子ども、トイレでは自分で水を流すことを知らない子どももいると聞きます。

こうした変化が憂うべき現実なのかどうかは別にして、僅か半世紀の間に、日々の生活様式とそれを取り巻く「技術」は格段に進化・変化を遂げたのは事実です。

時代と共に生活様式が変化した一方で、キリストの教会はどうでしょうか。祭服がどのような変化を遂げたのか、遂げるのかはともかくも、主イエスが「わたしの記念としてこのように行いなさい」と言われた聖餐は、2000年の間不変のものとして守られてきましたし、これからも守られていくでしょう。しかしその方法については、東面式から対面式になり、文語体から口語体になり、信徒が参与する場面も増えるなどキリストの教会も変革を遂げてきました。1968年ランベス会議やローマカトリックの教会の第2バチカン公会議を経てのそうした変革は、イエスという原点に立ち戻るからこそのことでした。

今、わたしたちは、新型コロナウイルスの蔓延という範疇を超えて、軸足をしっかりとイエスという原点におきつつ、すなわち時代の趨勢だからではなく、あらためて今の時代、この世界、社会におけるキリスト・イエスの「宣教=ミッション」とは?を解釈し続ける決意を新たにしなければならないと思います。「変えることのできるものを変える勇気と、変えてはならないものを受けいれる冷静さと、それらを識別する知恵をお与えください」(ラインホルド・ニーバー)と祈りつつ。

今、わたしたちは、新型コロナウイルスの蔓延という範疇を超えて、軸足をしっかりとイエスという原点におきつつ、すなわち時代の趨勢だからではなく、あらためて今の時代、この世界、社会におけるキリスト・イエスの「宣教=ミッション」とは?を解釈し続ける決意を新たにしなければならないと思います。「変えることのできるものを変える勇気と、変えてはならないものを受けいれる冷静さと、それらを識別する知恵をお与えください」(ラインホルド・ニーバー)と祈りつつ。

司祭 ヨハネ 八木正言(郡山聖ペテロ聖パウロ教会・若松諸聖徒教会 牧師)

あけぼの2022年6月号

巻頭言 東北教区の信徒への手紙 「ロザリオの祈り」

あまり聖公会では、「ロザリオの祈り」という古くからの教会の伝統の中で行われてきた信心業について語られたり行われたりしませんが、定年退職後数年、私はこの「ロザリオの祈り」に凝っています。毎朝起床後すぐにまずこの「ロザリオの祈り」を祈り、私の一日が始まるのです。

あまり聖公会では、「ロザリオの祈り」という古くからの教会の伝統の中で行われてきた信心業について語られたり行われたりしませんが、定年退職後数年、私はこの「ロザリオの祈り」に凝っています。毎朝起床後すぐにまずこの「ロザリオの祈り」を祈り、私の一日が始まるのです。

「ロザリオ」とは、“バラの花冠”という意味で、“アヴェ・マリアの祈り”を一輪のバラとみなし、数珠になっているロザリオの珠を繰る時、イエスさまの生涯のおもな出来事が“アヴェ・マリアの祈り”を背景にして魂の目の前で繰り広げられます。これらの出来事は、〈喜びの神秘〉〈光の神秘〉〈苦しみの神秘〉〈栄えの神秘〉と4つの神秘にまとめられていて、それを曜日ごとに分けて行われ、私たちが主をよりよく知り、より深く愛することが出来るように、整えられて黙想が出来るのです。

教皇フランシスコは、“ロザリオの祈り”に関して次のように言っておられます。「ロザリオの祈りは、わたしたちを神に開く効果的な方法の1つです。それはエゴイズムを克服し、家族と社会と世界に平和をもたらすのを助けるからです」と。

先日次のようなことがありました。ロシアによるウクライナへの武力侵攻は世界に大きな衝撃を与えており、いのちを守り平和を希求する多くの人たちの願いを踏みにじる形で自体が展開していきましたし、今も続いています。

教皇フランシスコは、いのちの危機に直面している状況を憂慮され、平和を求めるために様々に努力を続けておられて、去る3月25日「神のお告げの祭日」(聖公会では、「聖マリヤへのみ告げの日」)に、教皇はヴァチカン聖ペトロ大聖堂で、ロシアとウクライナを聖母マリアの汚れなきみ心に奉献されました。その際に教皇は、全世界の司教たちに、又司教を通じてすべての信者に、この奉献に一致して祈るように、出来れば教皇の祈りと同じ時間に祈りを捧げるようにと招かれ、呼びかけられました。

この呼びかけに応えて日本カトリック教会も、教会も、教皇によるローマでの奉献の時間が日本では夜になることから各教区で様々な工夫をしながら祈りの時が持たれました。大阪大司教区ではその「祈りの時」に参加して、世界の教会が同じ趣旨で同時に一致して祈るというこの機会に参加したい望みを持ちました。この「祈りの時」での公式の祈りは比較的長文の祈りでしたが、各国の言葉にすぐ翻訳されて世界中の教会が心を合わせて祈る祈りでしたし、「祈りの時」のベースは「ロザリオの祈り」でした。日頃少しは慣れ親しんできていた「ロザリオの祈り」でしたので、私でも参加しやすかったです。

このように「ロザリオの祈り」は、個人的信心業を越えて、「神の民=教会共同体の祈り」として全世界の教会が一致して祈ることが出来るという主なる神からの“招き”に気づかされましたし、その恵みに感謝した次第でした。

小名浜聖テモテ教会 嘱託 司祭 パウロ 松本 正俊

あけぼの2024年9月号

巻頭言 東北の信徒への手紙 「四十八茶 百鼠」

この言葉が生まれたのは江戸時代です。長きにわたって平和を謳歌した江戸時代は、生産性が向上し、庶民の生活もかなり豊かになっていたようです。ただ、それを面白く思わなかった為政者たちは、幾度となく“奢侈(贅沢という意味)禁止令”を発令したといいます。それは「芝居を見に行くな」「米を食べるな」「絹物を着るな」など庶民の生活全般にわたりました。着物に関しては、色・柄・素材など、細かい規定が設けられました。

この言葉が生まれたのは江戸時代です。長きにわたって平和を謳歌した江戸時代は、生産性が向上し、庶民の生活もかなり豊かになっていたようです。ただ、それを面白く思わなかった為政者たちは、幾度となく“奢侈(贅沢という意味)禁止令”を発令したといいます。それは「芝居を見に行くな」「米を食べるな」「絹物を着るな」など庶民の生活全般にわたりました。着物に関しては、色・柄・素材など、細かい規定が設けられました。

人々は、為政者に対して表立って反抗することはありませんでしたが、定められた範囲内でお洒落を楽しめるように工夫したそうです。

庶民の着物は、祖愛は綿もしくは麻、色は「茶色」「鼠色」(灰色という呼び名は火事を連想させるため「ねずみ色」というのが一般的でした)「お納戸色」の3色に限定されていました。「お納戸色」というのは、何度=物置の扉を開けたときの薄暗がりの色で、濃紺に近い色です。普通、色は二次元の世界なのに、日本人は空間に色をつけてしまったのです!

江戸時代の庶民たちは、この許された3色に、自分たちのセンスのすべてを注ぎ込み、それぞれの色の中に微妙な色調を工夫して着物を染め上げ、バリエーションを楽しんだそうです。そしてこの3色の中でも、特に茶色と鼠色の中に多彩な色合いが生まれ、新しい呼び名がつけられました。海老茶、白茶、江戸茶、蒲茶、鶯茶、千載茶、団十郎茶、利休茶……。語呂合わせで四十八茶と呼んでいますが、実は茶色だけで100種を超える色があるそうです。鼠色に関しても、藤鼠、茶鼠、江戸鼠、利休鼠、桜鼠、梅鼠、源氏鼠、鳩羽鼠……と100色以上あります。

日本にこれほど多彩な色があるのは、足枷のある限られた自由の中で、お洒落を楽しもうとセンスを磨いてきたからといえるのではないでしょうか。微妙な色彩の違いを見極め、そこに工夫を凝らしたのです。

また、庶民でも経済力のある人は、着物の表地はお上のお触れに従って地味を装いながら、裏地には禁止されている正絹や派手な染め色を用い、隠れたところに贅を尽くすことで、江戸っ子の意地を通しました。裏地のお洒落は江戸っ子好みの「粋」であり、ちらりと垣間見えるそれを見逃さず気づくことのできる人が「通」、逆に、それをひけらかすのは「野暮」と笑われたのだとか。

環境を「呪う」のではなく、その環境に「乗ろう」とする。足枷があっても、逆にそれをゲームのルールにして遊んでしまう。日本人は楽しむ天才なのかもしれません。「獄にあっては獄の中でできることをする。獄を出たら、出てできることをする」とは彼の松田松陰の言葉ですが、どんな時にも、そこでやれることをやるだけだ、というわけです。いつでも、今やれることの積み重ねで奇跡は起こせるのかもしれません。

さて、東北教区の各教会がおかれた現況、そして未来は、普通に考えれば決して“明るい”とは言えないのかもしれません。信徒、聖職の数は減少の一途をたどり、それに伴って財政も逼迫しています。しかし、それでも……、今も、いつも、これからも、やれること=神のみ旨を求め、それに聴き、派遣された地でこれを実践することの先に、新しい扉は開かれるのかもしれない、そう信じたいと思います。

仙台基督教会牧師 司祭 ヨハネ 八木 正言

「覚え続けること」2016年9月号

教会や近所のご婦人方と話をしていると、NHKの「朝ドラ」の話題で盛り上がることがあります。私は最近では聖公会と所縁のあるニッカウヰスキー創業者、アブラハム竹鶴政孝・リタ夫妻がモデルとなった「マッサン」は夜の再放送でよく視聴しましたが、最近の話題にはついていけません。そんな話の中で気が付いたのは、現在放送中のものの前々回のものくらいまではみなの記憶にあるのに、それより前のものになると「あれ?何だっけ」となることが多いことです。これに限らず「流行り」というものはそういうものであるのかもしれません。

世の中の動きを「流行り」と同等に捉えてはなりませんが、やはり現在進行形の事柄にみなの関心が向くのは否めないことです。九州で大きな地震の被害があり、各地で自然災害があり、自分たちとはまだ直接かかわりのないことのように捉えていた「テロ」が身近に忍び寄ってきている不気味さなど、数え上げたらきりがありません。

東日本大震災も「あれから5年」というニュースを聞いて「そうか。5年になるのか」と、思い起こした人が多かったのだろうと思います。しかし、どんな出来事でもその当事者にとっては「現在進行形」なのです。たとえ復興計画が完了したとしても、決して過去にはならないのでしょう。

多くの人が忘れるのは仕方がないし、私たちも遠くであった出来事に対して同様です。マスコミでも特別な時にしか取り上げられなくなっていくのでしょう。でも、東北にある私たちは「あの日」をまだまだ歴史にしてはいけないと感じています。この地に住む者だけは決して忘れてはいけないと心に誓います。

しかしどのように寄り添い続けていけば良いのか、忘れていないと言うだけで良いのかと戸惑うことがあるかもしれません。様々なかかわり方があると思いますが、私たちに、そして教会にできることの一つに祈りの中に覚え続けるということがあります。実際に毎月11日には被災された方と被災地を覚え祈り続けている教会があり、主日の代祷の中で覚え続けている教会もあります。これから10年、20年、30年と続けていくことで、それは生きた記憶、未来への警鐘となっていくのだと思っています。教会が大震災の出来事を伝える、生きた「石碑」になることも、とても大事なことだと思いますし、これまでかかわってきた者の責任でもあると思います。

祈りの中で覚え続けていると、その人の顔が見たくなったり、その場所に行ってみたくなったり、何かできることはないかと思ったりします。教区では被災者支援の働きが継続されており、宣教部主催の「被災地に立つ」が今年も行われます。山形の教会では年に数回被災地を訪ねることを続けています。何ができるわけでもない、行って、見て、帰ってくることの繰り返しです。不思議と毎回素敵な出会いがあることが感謝です。これからいろいろな働きが見た目には小さくなり、その形も変わっていくのかもしれません。それでも「覚え続ける」ことが、教会の自然な姿であり続けたいと思います。広報委員会ではできるだけ「今」の被災地の様子を伝え続けた いと思っています。教区の皆様も夏休み、秋の行楽シーズンなどに被災地を訪問される機会がありましたら、その地の様子をご一報いただけましたら幸いです。

いと思っています。教区の皆様も夏休み、秋の行楽シーズンなどに被災地を訪問される機会がありましたら、その地の様子をご一報いただけましたら幸いです。

司祭 ステパノ 涌井 康福

写真:磯山聖ヨハネ教会礼拝堂跡地訪問

「なぜこの道を?」 2018年9月号

「進学希望校先を宮城教育大学から東北学院大学のキリスト教学科に変更をしたいのだけど、いいかな?」

「進学希望校先を宮城教育大学から東北学院大学のキリスト教学科に変更をしたいのだけど、いいかな?」

1994年のある日、私は両親に相談をしました。今から24年前、私が18歳の時の話です。

私は中学生時代に不登校になり、ほとんど中学校に行きませんでした。

そんな私を3年間担任してくださった先生がいます。今ではなかなか連絡を取れていないのですが、心から尊敬している方です。昼夜を問わないでいつでも私のこと、家族のことを気にかけてくださり、先生と出会っていなければ今の私がなかったのではと思うほど大切な恩師です。私自身、子どもが大好きで将来は先生のような子どもたちに関わる仕事がしたいと漠然とではありますが思うようになっていました。そして高校生になって、将来は小学校の先生になりたいと思い、進学先は宮城教育大学を考えていました。私は、中学校はほとんど行くことが出来ませんでしたが、恩師の担任の先生、両親、弟、教父母、教会の信徒の皆さん、友人の支えにより3年生の2学期から登校出来るようになり、高校受験をすることが出来ました。第一志望校には合格することが出来ませんでしたが、徒歩通学可能な距離にある仙台の県立高校に合格できました。高校生活は充実していました。吹奏楽部に入り、ほとんど休みなく部活動に明け暮れる日々でした。そのような日々の中で将来の進路を考えていたときに中学時代のこと、そして教会を通して感じてきたことを振り返っていました。

そして聖職の道を志すことと小学校の先生の道を目指す道と2つの選択肢が出てきたのです。そして、当時の心境を振り返ってみると、私の心は「聖職」への道へと傾いていたと思います。

両親も進学希望先変更の了承と聖職を志す道も応援してくれました。

進学希望先を変更し、東北学院大学への入学が決まっていた1995年1月に阪神・淡路大震災が発生し、中山司祭に誘って頂き、神戸にボランティアに行かせて頂きました。神戸の街の惨状にただただ驚きつつも、その現場で懸命に助け合いながら生きる方々やボランティアの方々との出会いがありました。

大学に入り、新しい仲間が出来、たくさんの影響を受けました。また神戸で開催された日本聖公会全国青年大会にも、最初は遠慮して参加を渋っていたのですが、実行委員長からの直々のお誘いを受け、参加させて頂き、大会にかけるスタッフの皆さんの熱い思いと参加者との出会いを通して私の目が開かれました。そして東北教区でも青年の交わりがしたいと当時の教会の仲間に声をかけて青年活動を行ったことを、まるで昨日のように覚えています。充実していた大学生活、教会生活でしたが、大学4年の時に弟が自ら命を絶ちました。どん底に突き落とされた経験でした。この道を歩むことを躊躇する本当に苦しい時でした。

しかし、私は翌年の春にウイリアムス神学館に入学をしました。振り返ってみると私の人生の節目で見えざる神さまの導きがあったことを感じざるを得ません。神さまからの形を変えた様々な呼びかけに迷いながらも、手を伸ばし続けてきたことが、今の私を支えてくれていると信じながら、これからも聖職の道を歩みたいと思います。

司祭 ステパノ 越山 哲也(八戸聖ルカ教会牧師)

写真:十和田湖畔鉛山聖救主礼拝堂の祭壇の前に掲げられているイエス様